Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire

Réunion du mardi 14 novembre 2023 à 17h30

Résumé de la réunion

La réunion

Mardi 14 novembre 2023

La séance est ouverte à dix-sept heures trente.

(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)

La commission procède à l'audition de M. Pierre-Marie Aubert, directeur du programme politiques agricoles et alimentaires à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI).

Nous accueillons M. Pierre-Marie Aubert, directeur du programme Politiques agricoles et alimentaires à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), qui se définit comme un think tank favorisant les transitions vers le développement durable. Vous essayez de dessiner les contours d'une Europe qui se passerait totalement de produits phytopharmaceutiques à l'horizon 2050.

C'est votre approche « macro » qui nous intéresse aujourd'hui, celle qui prend en considération tous les critères, y compris ceux de la souveraineté alimentaire, des besoins en eau, de la performance économique des exploitations et du revenu des agriculteurs… Comment concilier tout cela ? Est-il effectivement possible de réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques de 50 % en 2030 et de s'en passer en 2050 ?

Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Pierre-Marie Aubert prête serment.)

Vous demandez, monsieur le président, comment tenir ensemble les différents paramètres de l'équation : le climat, la souveraineté alimentaire, le revenu agricole, la biodiversité, les ressources en eau et en sol. Toutes ces composantes doivent être envisagées ensemble, non pas de manière hiérarchique, mais malheureusement de manière systémique.

Je rappellerai ici – non pas pour me donner une légitimité dont je manquerais, mais pour situer mes propos dans leur contexte – qu'en 2021, Pascal Canfin disait qu'il se heurtait au sein de la commission de l'environnement du Parlement européen à de vives protestations dès qu'il proposait des avancées en matière agricole, alors qu'il était possible de construire quelques compromis en matière d'énergie et de mobilité. Dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, il n'y a rien de tel.

Souvent, la première chose que l'on entend lorsqu'on parle de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est que cela implique une réduction des rendements, donc que cela posera un problème du point de vue climatique. Il me semble que c'est faire fausse route : cela revient à considérer la biodiversité comme un supplément d'âme, que l'on pourrait aller chercher une fois les problèmes climatiques réglés. Or il y a une relation presque linéaire entre la quantité de pesticides et la quantité de biodiversité dans nos systèmes agricoles ; réduire les pesticides, ce n'est pas seulement pour les beaux yeux des papillons et des petits oiseaux, c'est une question de maintien de la productivité des agro-écosystèmes à long terme. De cela dépend aussi notre capacité à prélever de la ressource en eau de qualité. Il faut donc absolument appréhender ensemble le climat et la biodiversité.

Est-ce faisable ? Au Parlement européen, on s'est beaucoup demandé si, pour réduire l'usage des pesticides, il était judicieux d'en passer par la réglementation, s'il fallait inscrire des seuils chiffrés dans la loi. Ce que j'ai souvent dit aux différents groupes parlementaires, c'est que la question de la baisse des produits phytosanitaires n'est pas réglementaire – malheureusement, car sinon, cela ferait bien longtemps que le problème serait réglé – mais économique.

D'abord, les produits phytosanitaires constituent une assurance rendement : les aléas affrontés par un agriculteur sont si nombreux que si l'un d'eux peut être maîtrisé, on n'hésitera pas. À système constant, vous utilisez donc des phytos. Ensuite, pour les réduire, il n'y a pas d'autre choix que d'engager votre exploitation dans une transition de moyen et long terme vers une rediversification, planter ici du chanvre et là de la luzerne, par exemple. Or il n'y a pas de marché pour cette rediversification ; trouvez-moi la chanvrière pour acheter votre camelote, l'usine de déshydratation de la luzerne ou l'élevage qui va utiliser votre luzerne fraîche – en zone de grande culture, vous n'en trouverez pas. Inscrire dans le droit un objectif de réduction sans ouvrir les opportunités économiques qui permettront à l'agriculteur d'engager les transformations nécessaires pour convertir son exploitation, c'est donc se méprendre.

J'en viens à la faisabilité technique. Si jamais ces perspectives économiques s'ouvraient, l'agriculteur pourrait-il faire exactement la même chose qu'aujourd'hui avec moitié moins de phytos, voire zéro ? Non, malheureusement. Vous avez entendu Christian Huyghe la semaine dernière : il a dû vous dire qu'il n'était pas possible d'imaginer une substitution terme à terme entre la chimie et le biocontrôle, pour donner un exemple. Il n'y a pas d'autre solution que ce que l'on appelle dans le jargon de la transition socio-technique le redesign, la refonte du système d'exploitation, qui suppose une forme de réduction du risque et de création d'opportunités économiques pour l'agriculteur.

Au-delà de la question de la rediversification, qui est une condition sine qua non, se pose celle des volumes totaux de biomasse que l'on peut espérer atteindre avec une réduction de moitié, voire une suppression des phytos à l'horizon 2050. Cela nous ramène à la question climatique. Le bouclage biomasse est au cœur des problématiques de la stratégie nationale bas-carbone. Mme Pannier-Runacher le disait récemment : on ne boucle pas sur les volumes de biomasse demandés à l'agriculture et à la forêt par les autres secteurs de l'économie pour leur décarbonation.

Or, même en rediversifiant les cultures, la réduction importante de la quantité de phytos que nous mettons dans nos champs entraînera, à court et à moyen terme, une baisse des volumes totaux de biomasse. Si je m'en tiens à cette chronologie un peu vague – « à court et à moyen terme » – c'est parce que les systèmes de recherche et développement (R&D) en France, en Europe et au-delà n'ont pas permis d'investir suffisamment dans ce que l'on pourrait appeler des cultures orphelines : 80 % à 90 % de la R&D sont consacrés au blé, au maïs, au colza, au riz et au soja ; si vous voulez cultiver un pois, un chanvre, une luzerne, un lupin ou un lin, vous aurez du mal à atteindre des rendements acceptables. L'investissement dans la sélection variétale, qui n'a jamais été bien fort, s'est en effet réduit massivement au milieu des années 1990.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'horizon de maintien d'un potentiel de production de biomasse à un peu plus long terme, mais qu'il faut envisager une période de transition pendant laquelle la production totale de biomasse peut être réduite.

S'agissant du bouclage macro de la biomasse, on peut s'attendre à une réduction des quantités totales de biomasse de 10 % à 15 % à l'horizon 2030 ou 2035, en faisant l'hypothèse d'une réduction des phytos de 50 %, la contrainte principale étant cependant bien davantage l'azote.

Ce n'est pas forcément un problème central pour atteindre tous nos objectifs en matière de souveraineté alimentaire, de climat, de biodiversité et de revenu agricole. En effet, si les cultures issues de la diversification sont valorisées, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à maintenir le revenu agricole. Mais il faut qu'il y ait un investissement public, et privé, pour structurer les filières de diversification ; or ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sous ces hypothèses, nous atteignons aussi nos objectifs en matière de biodiversité. Quant au climat, certains instituts techniques comme Arvalis et Terres Inovia vous diront sans doute que tout cela ne fonctionnera jamais car, avec moins de biomasse à l'hectare, il faudra étendre les cultures dans le monde entier. En réalité, cette question se résout – mais c'est une résolution sur le papier qui n'a encore rien à voir avec la vraie vie – par le changement des régimes alimentaires.

La quantité de protéines animales ingérées par personne et par jour en France atteint aujourd'hui le double des besoins. La production de protéines animales absorbe, bon an mal an, 60 % à 70 % de la biomasse prélevée sur le territoire français ; autrement dit, la baisse de volume de biomasse peut se conjuguer avec la souveraineté alimentaire à condition qu'une part moindre de la biomasse soit utilisée pour la production animale et que la quantité de produits animaux dans l'assiette diminue. Je suis très conscient de la complexité économique, sociale et culturelle de ce changement, mais on ne peut pas se payer le luxe de ne pas l'affronter, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La science est claire sur les régimes alimentaires vers lesquels nous devons aller. De plus, la sociologie et les sciences comportementales sont claires sur le fait que l'acte d'achat alimentaire n'est pas le produit d'une liberté idéalisée du consommateur, mais celui d'un environnement alimentaire façonné par la puissance publique et les normes qu'elle impose comme par les opérateurs de la distribution et de l'industrie agroalimentaire. Ceux-ci veulent encourager la consommation des produits à plus forte valeur ajoutée et à plus forte marge pour les distributeurs comme pour les industriels ; or, dans le panier moyen d'un consommateur qui sort du supermarché, le plus gros poste de dépense, c'est la viande, et le plus gros taux de marge du distributeur, c'est également elle. On comprend donc que c'est la consommation de ces produits-là qui est encouragée, au mépris des enjeux de la biodiversité et du climat, mais aussi de la santé humaine.

Le travail d'éclairage et de problématisation mené par l'Iddri est essentiel : vos travaux, vos recherches de solution, sont précieux.

Notre commission d'enquête se termine et beaucoup de choses ont été dites ; c'est sur la cohérence de la mutation à venir, sur sa viabilité, que je veux vous interroger.

Je me souviens d'une conférence, ici à l'Assemblée, où nous nous demandions s'il serait possible de nourrir 500 millions d'Européens sans pesticides, mais en continuant à boire un peu de vin, à manger un peu de viande et à échanger du blé au sein de la Méditerranée. Nous avions écouté une intervention de Valérie Masson-Delmotte sur le climat. Il semblait alors qu'il n'y avait pas de contradiction entre le virage agroécologique qui nous permettrait de nous affranchir des solutions phytopharmaceutiques et la lutte pour l'atténuation du dérèglement climatique. Depuis, les choses se sont accélérées et la science a progressé.

Notre rapport, comme le projet ambitieux du Gouvernement d'une réduction de moitié des produits phytosanitaires utilisés à l'horizon 2030, sera reçu avec scepticisme, à tout le moins, par ceux qui estiment que la priorité doit être donnée à la décarbonation – donc à l'amélioration de la productivité à l'hectare pour garantir un moindre impact carbone. Vous avez souligné l'importance de l'évolution des régimes alimentaires et de la structuration des filières ; êtes-vous d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas opposer, d'un point de vue non pas idéologique mais pratique, climat et maîtrise des phytos ?

Oui, on peut affirmer qu'il n'y a pas d'opposition entre la transition agroécologique, l'affranchissement à l'égard des phytos, et le climat – sous réserve de l'évolution du régime alimentaire.

Traçons un parallèle. Récemment, l'Agence France-Presse m'a demandé si la solution ne serait pas que tout le monde mange du poulet, dont les chiffres de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) montrent que l'empreinte carbone par kilogramme est très inférieure à celle du bœuf. J'ai répondu par une règle de trois très simple, sur un coin de table : si on remplace toutes les consommations carnées en France ou en Europe par du poulet, l'empreinte surfacique des productions concrètes hors fourrage augmente de manière assez importante, et les émissions totales aussi, notamment du fait des importations de soja puisque nous sommes massivement dépendants en la matière.

Il faut comprendre qu'il y a deux manières de calculer les impacts climatiques, environnementaux, d'une production agricole.

La première domine le débat et la réglementation : c'est l'approche par l'analyse du cycle de vie. Ce qui compte alors, c'est de réduire au maximum l'intensité carbone par kilogramme de production, quelle que soit la production considérée. Manger du poulet peut alors apparaître comme une bonne solution ; mais si vous remplacez toutes les autres viandes par du poulet, vous n'aurez pas réglé le problème par ailleurs. Dans cette optique, on cherche des gains marginaux, on sélectionne les productions dont l'impact est le plus bas sur l'ensemble des critères, si tant est que l'on arrive à optimiser.

Une autre manière d'évaluer les impacts environnementaux de la production agricole est de raisonner par système : au lieu d'additionner des impacts par kilo, on regarde le système alimentaire en tant que système et la façon dont interagissent les productions animales et végétales, les pâtures et les terres labourées, la production et la consommation, le climat et la biodiversité. Les résultats sont alors tout à fait différents : on se rend compte que c'est le régime alimentaire et l'intensité à l'hectare qui doivent être au cœur du raisonnement. Si l'on retire les phytos, l'intensité carbone par hectare est largement meilleure. Si vous prenez un champ de blé biologique, donc avec zéro phyto, et un champ de blé conventionnel, l'empreinte climatique par hectare du premier est largement inférieure à celle du second. Mais cela ne vaut que si vous avez réduit la demande finale en blé, puisque le rendement à l'hectare est évidemment inférieur.

Voilà les termes de l'équation.

Nous cherchons tous les métriques pertinentes pour mesurer la transition. Ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre en considération le bilan carbone à l'hectare, dès lors que globalement les kilos de biomasse produite satisfont les besoins alimentaires – qui ne peuvent pas être ceux d'aujourd'hui, surtout si la population mondiale atteint 10 milliards de personnes en 2050. Si on peut nourrir la population et contribuer à la production d'énergie, il ne faut pas dresser des bilans au kilo mais à l'hectare.

Dire que la viande blanche est plus performante en carbone que la viande rouge parce qu'elle a un meilleur cycle de vie et un rendement plus élevé, c'est faire l'impasse sur le fait qu'elles sont en compétition, puisqu'il s'agit d'animaux granivores, et d'autre part cela ne tient pas compte du bilan carbone à l'hectare des productions qui les ont nourris. Ai-je bien reformulé vos propos ?

Le bilan carbone à l'hectare des productions qui les ont nourris est pris en compte par une analyse de cycle de vie (ACV) complète du poulet. En revanche, pour les productions animales en France, le calcul ne tient pas compte de la provenance des importations sur lesquelles elles s'appuient.

Si vous vous intéressez seulement au climat, quelle que soit la métrique utilisée, un poulet de 25 jours, c'est toujours mieux qu'un poulet de 80 jours voire de 120 jours : il n'y a pas de débat sur ce point. Mais nous avons dérivé des phytos vers la production animale…

L'enjeu, le point dur, c'est la demande finale de biomasse : quelle biomasse pour quels usages ?

Il y a quelques années – mais les résultats seraient les mêmes aujourd'hui –, une étude de Harvard a montré que si l'on permettait à l'ensemble des habitants de la Terre d'adopter un régime alimentaire qui suit les recommandations nutritionnelles de l'USDA – le ministère de l'agriculture des États-Unis – nous aurions trop de calories, un peu trop de protéines, trop de gras, trop de sucre, et pas assez de fruits et de légumes. Dans le même temps, 700 millions de personnes souffraient de la faim. La question qui se pose est celle de l'accès, ce qui nous ramène au fait que les productions dont nous avons besoin pour vivre en bonne santé n'ont qu'une faible valeur économique pour les agriculteurs, pour les industriels et pour ceux qui les soutiennent. Ainsi, la politique agricole commune (PAC) ne donne pas un euro au maraîchage – à part le maraîchage industriel, pour les paiements directs.

La question, c'est, je le répète, celle de la biomasse et de la quantité de biomasse dont nous avons besoin. Or la société refuse de se la poser. Je ne reviens pas sur les prises de position du Gouvernement précédent sur la place des produits animaux dans les cantines scolaires. Il existe un tabou, savamment entretenu – nos collègues de la chaire santé de Sciences Po l'ont montré – par l'industrie et la distribution, pour ne pas ouvrir le débat sur la quantité de produits animaux que nous mettons dans nos assiettes. Pourtant, il ne s'agit pas de demander à tout le monde de devenir végan, ou même végétarien, mais de passer de 170 grammes équivalent carcasse par jour dans l'assiette à 90 grammes.

Le bilan climatique plus performant de l'agroécologie sans phytos, ou avec beaucoup moins de phytos, par rapport à des systèmes de productions très intensifs ne peut se comprendre qu'au regard d'un volume global. Il ne peut pas se comprendre par unité de produit, par comparaisons simplistes deux à deux.

Des chercheurs de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) ont montré que, dans notre pays, deux hectares sur trois étaient consacrés à l'alimentation animale. Dès lors, une évolution du cahier des charges de l'alimentation animale – qui pourrait engendrer un surcoût, ce qui poserait la question de l'accès de tous –, serait un levier extraordinaire pour la maîtrise des intrants chimiques et de leur impact.

Je ne peux que souscrire à ces propos.

À Bruxelles, avec d'autres collègues, nous avons planché sur la définition d'un élevage autonome – ou en tout cas davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous nous sommes rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, car l'élevage monogastrique est peu subventionné et les leviers incitatifs sont peu nombreux. Et, s'il faut passer encore une fois par une règle, on connaît la complexité des processus : il faut des vérifications, qui seront comprises par le monde agricole, à raison, comme une contrainte supplémentaire qui s'ajoute à d'autres déjà nombreuses, et non comme un soutien.

Le débat agricole est – à mon sens, plutôt heureusement que malheureusement – pour l'essentiel européen, et c'est à cette échelle qu'il faut raisonner.

La France est l'un des pays dans lesquels le taux d'autoapprovisionnement dans l'alimentation animale est le plus élevé en Europe : nous sommes autour de 40 % à 45 %. En Espagne, aux Pays-Bas, en Italie, ce taux est plutôt de 7 % à 8 % ; ces pays ont donc été massivement affectés par la crise ukrainienne.

Deux tiers des 28 millions d'hectares de la surface agricole utile (SAU) en France sont consacrés à l'alimentation animale, mais nous n'avons qu'une autonomie de 40 % ?

Ces 40 % sont calculés à l'échelle d'une ferme. Je ne parle pas d'un taux d'autonomie globale. Les agriculteurs, en moyenne, disposent dans leur exploitation de quoi couvrir 40 % à 45 % de leurs besoins. Le reste est acheté à l'extérieur – en France ou à l'étranger.

Je comprends.

La question des protéines est essentielle pour la diversification et la reconquête de l'autonomie. La profession nous parle d'une impasse, malgré les plans de relance, qui sont significatifs. Il y a un problème de rendement. La recherche nous dit qu'il faut penser les protéines autrement, ne pas oublier les méteils, par exemple, ce qui repose la question des filières capables de trier et de valoriser ces productions. Pour vous, y a-t-il une impasse technique, notamment parce que, ces protéagineux étant la plupart du temps semés au printemps, leur cycle de vie fait qu'ils subissent davantage le stress hydrique que les céréales à paille ? Comment sortir de ces contradictions qui, aujourd'hui, empêchent les agriculteurs de cultiver des protéagineux ?

Le stress hydrique sera plus fort, mais la question de l'implantation au printemps ne me paraît pas majeure. Pour le colza, ce serait différent, puisqu'il est semé en août. Je ne dis pas non plus que c'est facile : je ne suis pas agriculteur moi-même et je préfère ne pas me prononcer.

En matière de sélection variétale, les dernières discussions que nous avons eues avec Terres Inovia, il y a dix-huit mois, ont montré que les investissements qui pouvaient être absorbés étaient ridicules par rapport à ce qu'on fait pour les céréales à paille, ou le soja en Amérique du Nord et du Sud. La réalité est que la capacité d'absorption de fonds nouveaux de la R&D française et européenne sur les protéines végétales est très faible : même si nous dégagions 100 millions demain, nous ne saurions pas les dépenser. Il faut mettre ce point à l'agenda et s'engager comme ce fut le cas pour la filière colza. C'est un enjeu majeur : il faut se projeter sur trois, cinq ou dix ans pour construire des capacités de recherche et obtenir des rendements plus élevés.

Quand, en 2020, nous avons enquêté pour le ministère de l'agriculture sur les conditions de succès du plan France relance, et notamment de son volet protéines végétales, nous avons interviewé une dizaine de coopératives impliquées dans le développement des protéagineux. Elles nous ont expliqué qu'elles n'avaient pas d'acheteur. Les industriels de la volaille, qui fournissent, dans le cadre d'une filière intégrée, le feed à leurs éleveurs, ne sont pas intéressés, car les protéagineux sont moins compétitifs et moins efficaces pour la croissance des animaux. On ne fait pas un poulet de 28 jours avec des pois protéagineux ! Il faut du soja, ou alors il faut compléter, notamment avec des acides aminés, et c'est beaucoup plus cher. La question de la reconquête de l'autonomie protéique est principalement économique.

On peut aussi se rappeler que nous sommes tenus par l'accord de Blair House en ce qui concerne les surfaces totales de protéagineux que nous avons le droit d'emblaver en Europe ; cela dit, nous sommes loin du seuil des 5 millions d'hectares.

L'écosystème européen – c'est l'échelle à laquelle vous raisonnez – doit être pensé dans un contexte international. Il faut, en particulier, éviter les concurrences déloyales qui viendraient ruiner les efforts des producteurs et des consommateurs français. Il est beaucoup question de clauses miroirs. Mme Anne Sander, députée européenne, nous alertait tout à l'heure sur ces clauses, présentées comme des moyens de lutter contre la dérégulation des marchés et les concurrences déloyales, mais qui permettent de conclure de nouveaux contrats internationaux, bilatéraux : on peut traiter avec Singapour ou avec le Brésil puisqu'il y aura des clauses miroirs. Ce qui était prévention devient justification.

Vous développez une vision d'une Europe agroécologique qui gagne en autonomie, change de régime alimentaire, s'affranchit des intrants… Quel type de commerce international cette vision suppose-t-elle ? Quel niveau d'échanges ?

De façon plus pragmatique, pour nous protéger des importations de produits phytopharmaceutiques dont nous ne voulons pas, les mesures prises par les douanes, dans le cadre des contrôles des limites maximales de résidus (LMR), etc., vous paraissent-elles suffisantes et efficaces ?

Je vous répondrai d'une manière un peu philosophique.

La question des clauses miroirs renvoie, plus largement, à la question de la convergence des visions et des intérêts au niveau mondial en matière de système alimentaire. De la même manière que nous avons beaucoup de mal à faire advenir la réglementation sur la restauration de la nature ou sur les pesticides au niveau européen, parce que les Vingt-Sept ne sont pas sur les mêmes positions, il y a de profondes divergences entre les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) est par ailleurs à l'arrêt. La COP28 se réunira à Dubaï dans quelques semaines et il est prévu – pour la troisième fois consécutive, ou plutôt pour la énième fois – que l'alimentation soit au cœur des discussions. Elle ne le sera pas ! La vision européenne ne fait pas consensus à l'intérieur même de l'Union – le Pacte vert, qui en est la traduction, a été largement attaqué par une partie du groupe du Parti populaire européen auquel appartient Mme Sander –, et encore moins à l'extérieur. Le commerce mondial se déroule entre des nations, ou des blocs, qui ont quelque chose en commun. Pour mettre en place des clauses miroirs, encore faudrait-il que nous soyons à peu près d'accord sur ce vers quoi nous voulons tendre ; les mesures miroirs serviraient alors à contenir quelques moutons noirs. Or les visions du groupe de Cairns, des pays dits émergents – qui l'ont été dans les années 1980, mais ne le sont plus –, des États-Unis et de l'Europe en matière de système alimentaire divergent tellement qu'il est très difficile d'organiser un commerce agricole. Dans le débat international, la question de l'alimentation est absente.

Nous nous sommes amusés à construire des modèles, c'est notre métier. Que l'Europe construise l'agroécologie toute seule ou avec le reste du monde, elle peut continuer à contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux de façon positive, c'est-à-dire en apportant quelque chose qui manque ailleurs grâce à son potentiel agronomique, soit en se protégeant soit en échangeant beaucoup. Cela marche dans les modèles ; dans la vraie vie, cela supposerait que, demain, on explique aux Brésiliens et aux Américains que nous ne voulons plus de leur soja, parce que nous voulons retrouver de l'autonomie en matière d'azote et cesser d'importer du gaz naturel de Russie, ce qui implique que nous cultivions des protéagineux. Il n'y a aujourd'hui pas grand monde au Brésil ou aux États-Unis qui soit capable d'entendre cela, même si les Brésiliens envoient 80 % à 90 % de leur production en Chine.

On pourrait aussi imaginer des quotas – afin de diviser par deux, par exemple, les quantités de soja importées chaque année en Europe. Je ne vois personne qui propose cela aujourd'hui, car cela impliquerait d'accepter un renchérissement du coût de l'alimentation animale, et donc de la production animale. Je rappelle toutefois que les travaux de l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) montrent qu'avec une diminution de 30 % des protéines animales dans l'assiette, on est à budget constant pour le consommateur quelle que soit sa catégorie sociale, y compris en cas de surcoûts importants par rapport aux prix actuels. On peut se dire qu'avec une évolution qualitative et quantitative dans l'assiette, le consommateur ne paiera pas forcément davantage. C'est une réalité objective.

Je reviens aux clauses miroirs. Anne Sander connaît mieux les discussions que moi, je ne la contredirai pas. Ma préoccupation, c'est plutôt de me demander si ces mesures sont praticables. En admettant que l'OMC existe encore et qu'elle accepte des clauses miroirs parce que nous aurions réussi à prouver un risque pour l'environnement comme pour la santé, quelle serait alors l'instance de contrôle ? Qui la financerait ? Dans quelles conditions pourrait-elle fonctionner ? Malgré tout le bien-fondé philosophique des mesures miroirs, elles m'apparaissent aujourd'hui comme très délicates à appliquer et très sensibles politiquement. C'est un point sur lequel je suis en désaccord avec Terres Inovia et Terres Univia : un bon système de quotas – 70 % de ce que nous importons aujourd'hui, 50 % dans dix ans, 20 % dans trente ans, par exemple – me paraîtrait plus simple et plus confortable. Certes, l'OMC protesterait, mais le processus de règlement des différends ayant disparu, peu importe.

Vous avez évoqué l'enjeu systémique que constitue le changement de régime alimentaire si on veut peser sur la nature de la demande de biomasse, étant entendu que ce régime est conditionné par ce qui est le plus rentable pour les gros opérateurs et qu'il faudrait retrouver un système de chaîne de valeur qui aboutisse à ce que les paysans aient intérêt à diversifier.

Vous avez également parlé de l'assurance rendement liée aux phytos : les cahiers des charges à l'achat conduisent à verrouiller, cela nous a beaucoup été dit, une dépendance à la chimie, car c'est pour l'acheteur une garantie en matière de sourcing, de régularité de l'approvisionnement, d'investissement – dans la logistique, le conditionnement ou la transformation – et d'économies d'échelle, lesquelles permettent de produire aux prix les moins élevés. Avez-vous travaillé sur des mécanismes fiscaux et réglementaires dont l'usage aiderait à faire en sorte que ce type de production soit en réalité la plus chère ? Peut-on imaginer que les pouvoirs publics utilisent des outils pour inverser les avantages économiques sur lesquels on vit depuis des décennies et qui reposent beaucoup sur la spécialisation et les économies d'échelle, afin que le consommateur paie plus cher ces produits s'il en a envie, au lieu de miser sur la vertu dans les comportements d'achat ? L'argument de vente lié à l'absence d'utilisation de phytos dépend de la maturité du marché – désormais la question se pose notamment pour le bio.

Nous n'avons pas directement réalisé de travaux en la matière à l'Iddri, mais ces sujets ont été largement couverts par nos collègues de True Price, qui s'intéressent au calcul du coût des externalités négatives et aux mécanismes pour les internaliser dans les prix. Je précise que je n'y crois absolument pas : s'il était possible de le faire, on y serait parvenu depuis que l'économie de l'environnement a vu le jour, il y a soixante ans.

Une solution alternative, à laquelle le Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif (Basic) a récemment travaillé pour le compte d'un collectif d'ONG, consiste non pas à monétiser les externalités négatives, comme on le fait habituellement, mais à identifier les coûts réellement supportés par la collectivité pour prendre en charge les effets négatifs des phytos. Le résultat, en gros, est que les coûts sont supérieurs au gain de rendement obtenu grâce à ces produits. La question est alors de savoir si la collectivité est prête à supporter collectivement les surcoûts réels qui sont associés au système. On peut continuer à y réfléchir, mais ce n'est pas une voie que je trouve très porteuse : si cela marchait, encore une fois, on le saurait.

Je vais vous donner un contre-exemple. Certains magasins allemands Lidl ont fait, il y a quelques mois, une expérimentation dont vous avez peut-être entendu parler : ils ont affiché, en partant des travaux de True Cost Accouting, le prix réel, ou considéré comme tel à la suite de l'intégration des externalités négatives, des produits animaux, afin de regarder quels effets il en résulterait sur les pratiques des consommateurs. Les effets ont été assez rapides : on a constaté une baisse assez forte des volumes pour les produits les plus négatifs et une légère hausse pour les plus vertueux, mais sans compensation : au total, le volume a baissé. Lidl l'a fait à titre expérimental, et pas du tout comme une politique qui aurait ensuite vocation à être appliquée – à moins que la puissance publique ne la rende obligatoire. Il me semble, à cet égard, que la perte totale en matière de PIB serait trop importante pour qu'on se risque à aller dans cette direction. Il faut quand même, à un moment ou un autre, créer de la valeur et on ne sait pas très bien le faire autrement qu'en produisant.

S'agissant du bouclage macroéconomique, il ne faut pas se leurrer. Nous n'avons pas la solution, à l'Iddri, mais nous cherchons la manière d'intégrer dans les discussions le fait qu'en matière de sobriété, personne, sur le plan macroéconomique, ne sait comment s'y prendre. Si vous produisez moins, et c'est vrai non seulement pour la production animale standard, mais aussi pour la production végétale, vous produisez moins de valeur. On peut imaginer – nous l'avons chiffré – un découplage entre la valeur et le volume pour quelques productions, comme le lait – il y a des marges de manœuvre assez importantes pour la diversification de ce qu'on fait avec un litre de lait ; mais en ce qui concerne les céréales et la viande, si vous produisez moins, vous créez tout simplement moins de valeur. Une question macroéconomique se pose donc : comment crée-t-on de la valeur et où sont les emplois ? Quand je vais voir les syndicats agricoles, qui m'invitent régulièrement, peut-être parce que je leur dis ce que je pense vraiment, je leur explique que je n'ai pas la solution, mais que si on n'en discute pas, je sais qu'on ne la trouvera pas.

Vous m'avez demandé comment faire en sorte que la production standard spécialisée coûte plus cher que d'autres produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse à M. le rapporteur, à conditions de marché constantes, on n'y arrivera pas. Il y aura toujours un Américain, un Ukrainien ou un Brésilien qui arrivera sur le marché même si on a prévu trois clauses miroirs – elles sauteront parce que le producteur de poulet, par exemple, voudra quand même du soja pas cher. Pour que les conditions de marché soient différentes, il faut construire un accord et donc se dire vraiment les choses.

Pourrait-on imaginer qu'un consensus voie le jour sur le fait que l'urgence économique et géopolitique au niveau mondial, c'est de stabiliser les populations rurales et de leur permettre d'investir ? À peu près 3 milliards d'individus, dont 75 % à 80 % en milieu rural – c'est un paradoxe mal connu –, souffrent de sous-alimentation ou de malnutrition. Il faut donc protéger le revenu paysan partout dans le monde, à commencer par les zones où les paysanneries sont les plus pauvres. L'OMC, qui est à l'agonie, a capoté presque deux fois de suite sur les questions agricoles, à Cancún et à Seattle. Néanmoins, est-ce un sujet de recherche et pensez-vous que les États pourraient être amenés à se dire qu'ils se sont trompés en 1994, à Marrakech ?

Compte tenu de l'état de l'OMC, la remise sur le métier de ces questions ne viendra pas d'elle. Je vois deux pistes : l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) ou la FAO, voire les deux en même temps. Vous avez peut-être vu passer en 2021 un rapport de la FAO et de l'Unep (Programme des Nations unies pour l'environnement) intitulé « A Multi-Billion-Dollar Opportunity » qui posait la question des 800 milliards de dollars – les modes de calcul sont contestables et contestés – dépensés chaque année pour soutenir les agricultures des pays développés. Il ne s'agissait pas de dire qu'il fallait supprimer ces fonds mais qu'on pourrait faire beaucoup plus, et bien mieux, si on les utilisait pour financer la transition.

Cela étant, ce rapport concernait les économies développées, alors que vous demandiez plutôt comment réagir au fait que les prix mondiaux sont restés des prix de dumping et qu'un agriculteur d'Afrique de l'Ouest, pour prendre un cas qu'on connaît bien en France, ou en tout cas que je connais bien, n'est pas en mesure de produire au prix du marché. Ce qui est proposé dans le cadre de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique et dans toute une série d'initiatives qui ont émergé après la crise alimentaire de 2007, c'est de s'insérer dans des filières d'export pour faire de la marge via des traders. Il ne me semble pas qu'il y ait de questionnement sur le fait que ce soit une solution : c'est acquis. Il y a là un souci, à mon avis.

La question est double. D'une part, que fait-on des dépenses publiques visant à soutenir l'agriculture dans les pays développés ? Se contente-t-on de dire qu'il faut les arrêter pour laisser les paysans les plus pauvres produire et vendre sur les marchés, au lieu de souffrir de notre compétition déloyale, ou dit-on qu'il faut utiliser ces fonds d'une bonne manière, en finançant des externalités positives afin que le prix de marché soit finalement un peu moins un prix de dumping ? D'autre part, que fait-on de l'asymétrie radicale entre pays du Sud et pays du Nord en ce qui concerne les capacités de soutien à l'agriculture ? Je ne crois pas que cette question soit à l'ordre du jour de quiconque – elle ne l'est pas, en tout cas, dans les échanges que j'ai. Les décideurs africains avec lesquels nous pouvons discuter sont beaucoup plus intéressés par la question de la connexion de leurs small holders, leurs petits exploitants, aux marchés, aux filières internationales, pour de la production destinée à l'export, que par la question d'un rétablissement d'une forme de symétrie sur les marchés mondiaux. Je ne suis donc pas très optimiste.

Au-delà de l'assurance récolte, que vous avez évoquée, les phytos ont un avantage indéniable pour l'agroalimentaire : ils ont permis de créer des produits, animaux ou végétaux, correspondant à ce qu'on pourrait appeler des classiques. Or qui dit disparition progressive des phytos dit disparition de cette espèce d'homogénéité des matières premières agricoles. Avez-vous évalué, même si c'est un sujet peu connu du consommateur, l'impact potentiel de la variabilité des produits agroalimentaires qui seront proposés aux consommateurs et les surcoûts éventuels en lien avec la nécessité, dès lors, d'adapter les recettes pour obtenir des produits équivalents ? Quand on produit, on met tant de grammes de ceci et tant de grammes de cela, chaque produit ayant ses caractéristiques. Si on supprime les phytos et qu'on va vers des produits plus variables du point de vue de la qualité, cela va évoluer. Les recettes vont changer, je l'ai dit, mais aussi l'étiquetage. Y a-t-il eu une évaluation et existe-t-il une prise de conscience de ces questions ?

Merci pour cette question qui me paraît, en effet, centrale. Ce que vous décrivez a notamment été très bien expliqué par Louis-Georges Soler, directeur scientifique adjoint chargé de l'alimentation à l'Inrae, et par Gilles Trystram, ancien président d'AgroParisTech. Ils ont travaillé sur le processus de décomposition et de recomposition de la matière première agricole qui est au cœur de l'industrie agroalimentaire. Tout cela, vous avez raison, est trop mal connu, y compris au plan international. La Commission ne s'y intéresse pas. Louis-Georges Soler m'a dit qu'il allait bientôt publier un papier en anglais.

Votre question, là aussi, est double. Il y a, d'une part, l'hétérogénéité de produits, comme le blé, qui ne seront plus les mêmes et, d'autre part, le fait que les volumes seront moindres – on aura moins de blé, mais plus de céréales secondaires – et qu'on ne pourra plus appliquer les mêmes recettes. Il faudra notamment plus de lignes de production. Sans vouloir taper sur qui que ce soit, car je comprends pourquoi cela ne s'est pas fait, c'est un sujet que nous avons proposé à la Coopération agricole d'explorer ensemble. L'Iddri, même si cela paraît un peu prétentieux de le dire, est peut-être le seul endroit en France où ont été développés des outils de simulation des déformations des outils de l'industrie agroalimentaire en fonction des changements des approvisionnements agricoles, et cela pour l'ensemble des grandes cultures, la production de viande et la production laitière. Nous irons d'ailleurs vendredi en Champagne crayeuse pour en discuter avec les agriculteurs.

Nous avons tenté d'estimer les surcoûts en utilisant une approximation, un peu grossière, qui est l'intensité des productions en emplois : si l'approvisionnement est plus diversifié et plus hétérogène, il faudra plus de gens dans les usines. Nous avons ainsi regardé ce que signifierait une hausse de 20 % de l'intensité en emplois pour 1 000 tonnes à transformer et comment cela se traduirait en surcoût final. Ce n'est pas totalement simple et conclusif, parce qu'il faut faire beaucoup d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'intensité capitalistique, les réinvestissements et le réaménagement des lignes de production. Sachez néanmoins que si la représentation nationale souhaite avoir des éléments sur cette question, nous sommes tout à fait disposés à faire des travaux ad hoc pour une commission qui s'y intéresserait. Nous avons l'outillage nécessaire, mais nous n'avons pas trouvé de clients : le monde agricole met en avant l'argument climatique pour dire que la question de la diversification et de la réduction des phytos est secondaire.

Il est important que tout le monde prenne bien conscience de l'impact d'une telle évolution, non seulement sur les coûts mais aussi sur la normalisation de l'alimentation. Quand on achète un produit d'une marque, on s'attend à certaines caractéristiques et à un certain goût. Vu la direction dans laquelle on s'engage, l'agroalimentaire ne sera plus capable plus capable de l'assurer. Dès lors, quid de l'acceptabilité ? C'est un point sur lequel il faut s'interroger pour qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir prévenu des conséquences, au quotidien, pour l'alimentation.

Il me semble, mais je peux me tromper, que dans les travaux menés par mon collègue Mathieu Saujot sur l'alimentation l'acceptabilité n'est pas un frein majeur du côté des consommateurs – je pense que c'est beaucoup plus vrai du côté des marques. Pour les entreprises avec lesquelles nous échangeons, la question de l'identité des marques, le fait qu'elles soient reconnues, dans toutes les dimensions, y compris le goût, est au cœur des stratégies de marketing. L'enjeu est énorme du côté des industriels.

Vous avez évoqué la façon dont les industriels et les distributeurs façonnent l'environnement alimentaire, et donc le comportement des consommateurs, et vous avez dit que les marges étaient plus importantes pour la viande que pour les fruits et légumes. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions ? Dans un super ou hypermarché, il y a quelques années – mes connaissances en la matière datent un peu –, l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) des fruits et légumes était bien supérieur à celui des viandes et du poisson – je parle du frais.

Malheureusement, je n'ai pas parfaitement en tête ces données, sur lesquelles mon collègue Charlie Brocard a travaillé.

Nous avons fait l'impasse dans cette audition, jusqu'à présent, sur le plan stratégique national (PSN). Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Faut-il réinjecter de l'argent du premier pilier de la politique agricole commune (PAC) d'une manière plus significative ? A-t-on besoin d'un soutien public renforcé à l'échelle européenne pour engager la mutation nécessaire ou bien les inflexions liées au marché suffiront-elles ? Nous voudrions parler avec vous des 9 ou 10 milliards d'euros qui sont injectés en France, chaque année, pour soutenir et orienter l'agriculture.

Au risque de couper encore les cheveux en quatre, il y a deux questions derrière votre question. La première est technique : quel est le coût de la transition et quelle est la part qu'il faut couvrir par les finances publiques ? La deuxième question, que vous n'avez pas explicitement posée mais qui est au moins aussi importante que la première, concerne la faisabilité politique d'une augmentation du budget agricole.

S'agissant du second point, le budget lié à la PAC en France est d'environ 9 milliards d'euros. Si on ajoute à cela presque 10 milliards d'euros d'exemptions fiscales et les crédits des programmes opérationnels, on arrive à 25 ou 26 milliards d'argent public consacrés chaque année au secteur agricole. Ce sont les chiffres du secrétariat général à la planification écologique et d'une publication de l'I4CE qui date d'il y a deux ans.

Sans vouloir ouvrir une controverse, vos collègues de l'Inrae nous ont parlé de 14 milliards, en incluant des éléments fiscaux – peu élevés en France.

Le chiffre donné par Antoine Pellion, il y a un mois, lors d'une réunion à l'OCDE, était de 27 milliards, dont 12 milliards de défiscalisation, que je soupçonne l'Inrae de ne pas avoir pris en compte. Est-ce Hervé Guyomard qui vous a donné le chiffre que vous avez cité ?

Le connaissant, je ne pense pas qu'il compte la défiscalisation parmi les dépenses publiques – c'est effectivement une absence de recettes.

La PAC, comme vous le savez, représente un tiers du budget européen dans un contexte marqué par des priorités géostratégiques, des questions de défense, d'élargissement et de décarbonation. Sur ce dernier point, comme le dit Pascal Canfin, on a déjà fait tout ce qu'on pouvait du point de vue des règles. Il faut donc, pour la décarbonation de l'industrie et de l'énergie, mettre de l'argent sur la table. Dans ces conditions, la probabilité d'une inversion de la courbe actuelle, qui traduit un fléchissement progressif des crédits européens pour la politique agricole commune, est à mon avis proche de zéro. On peut toujours dire que la Commission européenne n'a qu'à augmenter les ressources propres, mais comment ? L'ETS (système d'échange de quotas d'émission) va-t-il rapporter de l'argent ? Je ne le crois pas, en tout cas pas à la hauteur de l'augmentation des enveloppes qu'on pourrait imaginer.

Existe-t-il des marges de manœuvre pour augmenter le soutien public à l'agriculture ? Compte tenu du fait que les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis en tête, sont déjà ceux qui soutiennent le plus leur agriculture – en créant des prix de marché qui sont des prix de dumping –, la probabilité est faible. Par conséquent, les questions qui se posent sont de savoir ce qu'on peut faire à budget constant et combien coûtent les transitions. Nous avons essayé d'évaluer – l'Inrae l'avait fait avant nous, et nous avons seulement retravaillé les chiffres – les fonds supplémentaires qu'il faudrait mobiliser pour engager le monde agricole, en France, dans une transition bas-carbone et comportant moins de phytos. Bon an, mal an, on arrive à 800 millions d'euros supplémentaires en Opex (dépenses d'exploitation), pour faire fonctionner les exploitations agricoles, indépendamment des investissements, et à 1 000 millions de plus en investissements annualisés.

Il faut distinguer, en effet, s'agissant du surcoût associé à la transition, ce qui relève des Capex (dépenses d'investissement) de ce qui relève des Opex. Les coûts d'investissement sont « faciles » – je mets des guillemets – à couvrir même si les taux remontent, car il y a des liquidités – on ne va pas arrêter demain de s'assurer et il y a encore de l'argent sur le marché de la dette. On peut trouver l'argent pour faire des investissements, si tant est qu'on arrive à les rentabiliser – c'est peut-être une autre question. La vraie question, c'est plutôt ce qu'on ferait pour les 800 millions d'euros supplémentaires par an pour les Opex, alors que la Première ministre a dit que la priorité était de ne pas augmenter le budget alimentaire des ménages. À dépenses publiques constantes et à coûts constants pour le consommateur hors inflation, la possibilité d'engager la transition est assez faible. L'Iddri n'a pas de baguette magique : nous nous contentons d'objectiver des choses. À panier constant, prix constant et dépenses publiques constantes, la situation ne va pas bouger. Je suis désolé d'être un peu pessimiste.

On peut difficilement réallouer les budgets publics. Sinon, les agriculteurs vont protester contre l'évolution de leurs revenus. À revenus agricoles constants, panier du consommateur constant, prix alimentaires constants hors inflation et dépenses publiques constantes, on est coincé.

Vous raisonnez un peu – pardon pour cette provocation – comme s'il n'y avait que des fermes moyennes qui reçoivent des aides de la PAC. Leur réallocation au sein de la profession agricole, suivant la taille des exploitations, la concentration des capitaux, les capacités de production par actif, mais aussi les types de production, ne permettrait-elle pas de faire un travail de justice et de servir de levier massif ?

Je ne sais pas comment vous répondre en restant politiquement correct…

On n'a pas nécessairement à l'être devant une commission d'enquête : il faut seulement dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité…

Vous l'avez indiqué, monsieur le président : qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole, l'exploitation agricole standardisée, concentrée et spécialisée est celle qui a les coûts de production à l'hectare et au quintal les plus faibles. À prix constants dans la chaîne de valeur, il est difficile de faire autrement que de continuer à subventionner les plus gros : ce sont eux qui permettent les prix actuels. Nous avons fait un travail de modélisation sur la transition pour la production de lait : tant que le prix de l'argent n'est pas élevé – en dessous d'un taux moyen de 2 % –, il est beaucoup plus rentable d'acheter un robot que d'avoir une personne qui travaille. Si les taux moyens passent à 6 ou 7 %, c'est un peu différent, mais quand l'argent n'est pas cher, les petites fermes ayant une forte intensité de main-d'œuvre ne sont pas très intéressantes du point de vue du coût à la tonne, pour le blé ou pour le lait. La réallocation que vous avez évoquée est peut-être possible et souhaitable pour des questions de justice sociale, de vitalisation des campagnes et de démocratie sur le plan alimentaire, dans les campagnes ou les syndicats, mais nous sommes confrontés à une contrainte économique.

Puisque vous m'avez demandé de parler vrai, plutôt que d'être politiquement correct, je vais vous dire la réaction d'un auditoire agricole auquel nous avons présenté, mi-2021, les résultats de notre étude « Vers une transition juste des systèmes alimentaires », dans laquelle nous disions que si on se centrait exclusivement sur le carbone, on pourrait se débrouiller pour atteindre les objectifs prévus en 2030 en poursuivant les tendances actuelles, notamment la concentration des fermes, mais qu'on flinguerait le tissu rural, la nutrition et la biodiversité, et que si on voulait un scénario un peu plus multifonctionnel, les conditions de marché actuelles n'étaient pas adaptées – pour avoir des fermes un peu plus petites, se caractérisant par moins d'intensité capitalistique, reprenables, etc., alors il faudrait changer les politiques publiques. La réaction a été la suivante : « On a bien raison de ne pas vouloir de petites fermes ».

Qu'en est-il de la prise en compte des coûts du changement dans nos modèles macroéconomiques français et européens ? Mettre 1 milliard d'euros, comme vous le suggérez, pour encourager la transition écologique, tant du côté de la production que de la transformation, n'est-ce pas une bonne affaire par rapport aux coûts cachés des pesticides et des intrants chimiques en matière de dérèglement climatique, de santé et de pollution de l'eau ? Comment cela se calcule-t-il ?

Je ne suis pas sûr de pouvoir dire toute la vérité, mais je vais vous indiquer ce que je vois dans le cadre de mes travaux et ce que sont mes convictions à l'heure actuelle – elles changeront peut-être dans six mois, car j'aurai mené d'autres études.

Vous trouverez peut-être que c'est cynique, mais dépenser de l'argent public dans la santé et la dépollution, c'est bon pour le PIB. Construire une usine de dépollution, c'est un investissement qui fait tourner l'argent et crée de l'emploi. Ce que certains pensent être ou veulent faire passer pour des coûts cachés qui seraient négatifs sont en fait des outils qui permettent à l'économie de tourner. S'il n'y a plus d'opportunités d'investissement, peu importe la raison pour laquelle on investit, notre système économique actuel s'arrête. Le système agroécologique dessiné dans le scénario Tyfa ( Ten Years for Agroecology – dix ans pour l'agroécologie) n'a aucune existence possible dans une économie de marché telle que la nôtre : elle a besoin d'investissements pour fonctionner. On dit qu'il faudrait, au lieu de créer des opportunités d'investissement dans l'agriculture, développer du travail de bonne qualité, qui a du sens et qui fait vivre les campagnes et les gens. Or, à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, il est bénéfique pour l'industrie et l'économie dans son ensemble de construire, par exemple, des robots de traite.

On peut mettre 1 milliard d'euros de plus dans la transition écologique pour construire des méthaniseurs ou des robots de traite et produire des poulets en 22 jours au lieu de 28 : on sait investir pour assurer l'efficience climatique. En revanche, investir pour réaliser la transition agroécologique, on ne sait pas le faire, il ne faut pas se mentir. Les Danois nous demandent ce qu'est l'agroécologie… Ils nous disent que ce qu'ils savent faire, c'est produire du porc avec un indice de consommation qui descend à 3,2, acidifier les lisiers, les méthaniser et les traiter avec de gros robots pour faire passer l'efficience de l'azote de 60 % à 70 %. Si on demande de l'argent à la Commission européenne, c'est ce qu'elle va financer, et non une baisse de l'utilisation des phytos, à moins que l'on soit capable de montrer qu'on le fait avec des robots, qui représentent des opportunités d'investissement et vont permettre de développer un marché et de faire tourner l'argent, même si ça supprime de la main-d'œuvre. Je le dis sans acrimonie : c'est la manière de faire aujourd'hui, et on ne sait pas s'y prendre autrement.

Un mot sur la crise de l'agriculture bio, qui était une des réponses pour maîtriser les phytos, avec le maintien des prairies. C'était un moteur, mais il s'est arrêté. Quelle place faites-vous à la bio dans le scénario Tyfa ? Ce n'est pas un scénario bio – zéro pesticide, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ne pas avoir développé dans vos travaux le scénario d'une Europe bio ? Par ailleurs, quelle peut être la voie de sortie pour la bio, en tant qu'écosystème vertueux ?

Pourquoi n'a-t-on pas parlé de scénario bio dans le cadre de Tyfa ? C'est principalement parce que nous suivions, au début de notre travail, une logique agroécologique dans laquelle la question des structures paysagères nous importait au moins autant que celle des intrants et que ce critère ne fait pas partie du cahier des charges bio. Nous n'étions pas forcément partis dans cette direction, mais il se trouve que nous avons fini avec un scénario zéro azote minéral et zéro pesticide : cela ressemble fortement à du bio, mais l'intention et la philosophie étaient beaucoup plus agroécologiques que bio au sens d'un cahier des charges étroit et nous en sommes donc restés là.

Nous discutons avec les opérateurs de l'agriculture bio, qui se sont réunis au sein de Biovaleurs. Ils nous disent qu'ils ont profité pendant vingt ans du fait que la société voyait le bio d'un bon œil, même s'il existait des différences selon les catégories sociales – cela pouvait être considéré comme une distinction au sens où Bourdieu l'entendait. Depuis deux ou trois ans, voire un peu plus, un retournement progressif se déroule selon deux axes. D'abord, beaucoup d'éléments qui font désormais partie du débat conduisent à se dire qu'il faut faire attention, parce que la bio n'est pas forcément bonne pour le climat : la condition à respecter concernerait plutôt le régime alimentaire, et c'est vrai – nous en avons parlé. À cela s'est ajoutée toute une série de remises en cause de la réalité du zéro phyto et de l'innocuité pour la santé. La filière n'a pas réussi à rebondir, elle n'a pas su proposer un contre-narratif – et elle ne s'est pas organisée pour le faire.

Je tiens à préciser, néanmoins, que l'évolution du marché bio n'est pas du tout similaire dans tous les pays d'Europe. J'en ai discuté la semaine dernière avec des collègues danois : chez eux, la filière se maintient, bon an, mal an – elle n'est pas en croissance, mais elle ne subit pas une chute semblable à celle qui a lieu en France.

Il me semble, pour revenir à la question des contraintes à prendre en compte, que la bio souffre d'un déficit de légitimité face à ce qui est considéré par beaucoup de Français comme la priorité, c'est-à-dire le climat.

Il me reste à vous remercier pour cette audition absolument passionnante. Cela nous donnerait d'ailleurs envie de prolonger nos travaux afin d'aller plus loin au sujet de l'investissement et des conditions monétaires.

La séance est levée à dix-huit heures cinquante.

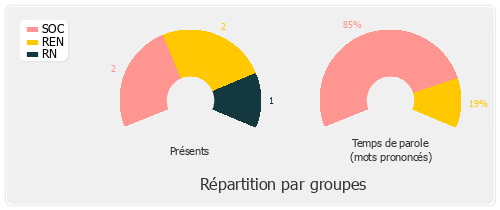

Membres présents ou excusés

Présents. – M. Frédéric Descrozaille, M. Grégoire de Fournas, M. Dominique Potier, Mme Mélanie Thomin