Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire ayant conduit à l'assassinat d'un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d'arles

Réunion du mercredi 22 mars 2023 à 14h30

La réunion

Mercredi 22 mars 2023

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

(Présidence de M. Jean-Félix Acquaviva, président de la commission)

La commission d'enquête auditionne Mme Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.

Mes chers collègues, nous auditionnons aujourd'hui Mme Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL).

Autorité administrative indépendante, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté est chargée, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Elle veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Madame la Contrôleure générale, au-delà des éléments qui ont pu être rendus publics dans la presse ou dans le rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ), nous savons que vous ne disposez pas d'informations privilégiées quant aux faits qui se sont produits le 2 mars 2022 à la maison centrale d'Arles.

Néanmoins, votre audition sera précieuse, car elle nous permettra de prendre du champ pour évoquer l'état des prisons françaises, qu'il s'agisse de la manière dont sont prises en charge les personnes détenues, de la prévalence de la violence au sein de ces établissements, ou encore de la concentration, dans un même lieu, de personnes aux profils très hétérogènes et parfois complexes. Nous pensons notamment aux condamnés pour terrorisme islamiste (TIS), aux détenus radicalisés (RAD), ainsi qu'aux personnes présentant des troubles du comportement.

De manière générale, comment jugez-vous la manière dont l'intégrité physique des détenus est assurée au sein de nos prisons ? Quelles seraient, selon vous, les voies d'amélioration dans ce domaine ?

Quel regard portez-vous sur les quartiers spécifiques établis pour gérer certains profils, notamment les quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) et les quartiers de prise en charge de celle-ci (QPR) ?

Quelle est votre position s'agissant de la possibilité de classer au service général des détenus dont le comportement et le degré de dangerosité sont porteurs de risques, tant pour les personnels de l'administration pénitentiaire que pour leurs codétenus ?

Enfin, nous reviendrons plus spécifiquement sur le cas d'Yvan Colonna. Avez-vous eu à connaître de sa situation ? Pensez-vous que sa détention a été gérée de manière à assurer le respect de ses droits fondamentaux et de sa dignité ? Nous pensons évidemment aux obstacles posés à tout rapprochement familial, malgré un parcours carcéral et un comportement unanimement considérés comme corrects, voire exemplaires.

Madame la Contrôleure générale, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires je vais vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »

(Mme Dominique Simonnot prête serment.)

Je tiens à vous dire mon émotion d'être auditionnée par votre commission. Je vous suis reconnaissante d'avoir rappelé que la problématique qui touche nos prisons ne se limite pas au seul cas, horrible, d'Yvan Colonna. En effet, s'il est important que vous vous penchiez sur les dysfonctionnements qui ont pu conduire au meurtre d'un détenu par un autre, chaque année, plus de 250 personnes meurent dans les prisons françaises, dont 120 environ se suicident.

Je ne pourrai vous parler ni de la victime ni de l'auteur des faits. Quand bien même je me serais entretenue avec ce dernier, je n'aurais pas pu vous rapporter nos échanges. Cependant, le fait qu'une commission d'enquête se penche sur la prison, sur les personnes atteintes de troubles mentaux de prison – que l'on évalue à plus 30 % –, sur la mort en prison – personne ne devrait mourir en prison – et, de manière générale, sur la façon dont sont traités les détenus, est pour moi une source d'espoir de voir cette situation s'améliorer.

Vous rappelez qu'Yvan Colonna se trouvait à Arles et non dans une prison en Corse au titre du rapprochement familial. Je ne peux me prononcer sur son cas particulier, qui représente d'ailleurs un sujet éminemment politique, mais le Contrôle général est intrinsèquement favorable au rapprochement familial, dans tous les cas. Actuellement, nous faisons face à un problème similaire, concernant les femmes TIS de retour de Syrie, séparées – et très éloignées – de leurs enfants. Peut-être serez-vous invités à vous pencher sur ce problème, qui est à la fois moral, judiciaire et politique.

Vous m'interrogez sur le statut de travailleur dont bénéficiaient l'auteur des faits comme la victime. Le Contrôle général est profondément attaché à ce qu'aucun détenu ne soit exclu de ce statut. Il serait terrible que le cas que vous examinez conduise à remettre en cause l'ensemble de la situation. Pour le CGLPL, la vie en prison doit se rapprocher autant que possible de la vie au-dehors, pour préparer au mieux la sortie des détenus. C'est dramatique de dire cela en l'espèce car de sortie, il n'y aura pas, pour personne. Le Conseil d'État, à la demande de l'Observatoire international des prisons, et avec le soutien de l'un des avocats d'Yvan Colonna, s'est battu pour que le statut de détenu particulièrement signalé (DPS) ne fasse pas obstacle au statut de travailleur. Il s'agit selon moi d'une avancée significative, puisque ces détenus sont amenés, à terme, à sortir du statut de DPS.

De même, Franck Elong Abé a été placé à l'isolement puis en quartier spécifique d'intégration (QSI) – lequel est en réalité un quartier d'isolement alternatif, qui ne prépare ni à la sortie ni à intégrer une détention normale. En effet, la sécurité prime le reste. Pourtant, malgré l'agression sur laquelle vous vous penchez, tous les DPS et tous les détenus du QSI ne commettent pas de meurtres.

Cette prévalence de la sécurité est permanente. Dans les nouvelles prisons, tout est fait pour que les détenus se croisent le moins possible et qu'ils aient un minimum d'interactions avec les surveillants. Le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe en est le meilleur exemple. Son cahier des charges vise à déshumaniser totalement les détenus. Surveillants et directeurs de prison me disent régulièrement la difficulté que soulève la gestion de tels lieux.

Les dispositifs employés dans les transferts ou la circulation des détenus au sein de la prison – l'équipement des surveillants, notamment, habillés comme des RoboCops – participent de cette prévalence de l'hypersécurité, que le CGLPL estime particulièrement défavorable à un retour progressif à la vie normale, y compris en détention.

Il est malheureux que l'abolition du discernement soit de moins en moins accordée aux personnes souffrant de troubles psychiatriques confrontées à leurs actes devant la justice, au profit de l'altération du discernement. Or l'altération du discernement fait peur, tellement peur qu'elle ne vaut plus excuse : au contraire, elle donne lieu à une aggravation de la peine. Nos prisons sont peuplées de plus de 30 % de personnes souffrant de troubles psychiques graves et la prison joue le rôle des asiles d'antan. On ne peut se satisfaire d'une telle situation. Aussi, si cette mort peut avoir une signification, elle doit nous amener à nous pencher sérieusement sur ce problème.

J'ai le souvenir d'une visite au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, lors de laquelle un détenu avait incendié sa cellule, ce qui a entraîné sa mort et de très graves séquelles pour son codétenu. De nombreuses personnes nous écrivent pour nous faire part des scènes horribles auxquels elles assistent, en raison de la grave maladie de leurs codétenus – lesquels vont jusqu'à se suicider, ou avoir des gestes ou des attitudes incohérents qui rendent la cohabitation invivable. Si nous ne prenons pas la mesure de cette situation, nous devrons faire face à beaucoup d'autres morts.

Pensez-vous, comme l'IGJ, que Franck Elong Abé aurait dû être transféré en QER, ou, comme d'autres acteurs, qu'il n'aurait pas dû être transféré au motif qu'il aurait risqué de déstabiliser le QER ?

J'ai lu les conclusions de l'Inspection et j'ai suivi les auditions que vous avez menées. Je ne peux pas avoir d'avis sur ce transfèrement, car je ne connais pas Franck Elong Abé. Je note seulement que deux avis différents se sont fait entendre. Le CGLPL n'est pas particulièrement favorable aux QER ni aux QSI, car les profils très compliqués que rassemblent ces quartiers rendent leur gestion très difficile. Ils sont ainsi conduits à devenir des quartiers ultrasécuritaires qui ne préparent pas réellement à en sortir un jour, autrement qu'en étant sans doute un peu plus abîmé que lorsqu'on y est entré.

Il est vrai que la situation de ces quartiers s'est sensiblement améliorée depuis le temps où des binômes de déradicalisation entraient dans les prisons avec un hamster que les détenus étaient invités à caresser pour y déposer, symboliquement, leur colère. Selon moi, la mise en place de ces quartiers s'est faite dans un tel balbutiement qu'il est difficile de rendre un avis. Fallait-il le transférer en QER ? Le maintenir en détention ? L'envoyer dans une autre structure où il aurait pu être soigné – c'est une autre question qui se pose ?

Au-delà du cas spécifique qui a trait à l'agression mortelle dont a été victime Yvan Colonna le 2 mars à la maison centrale d'Arles, cette commission d'enquête parlementaire affiche la volonté de participer à l'amélioration d'un service public. La détention est un service public. Elle a pour vocation d'éloigner de la société une personne ayant commis un crime ou un délit, pour des raisons définies par un juge conformément à notre législation. Pour autant, cet éloignement ne doit pas entraver la réinsertion future du détenu. Il n'est donc pas acceptable que des crimes soient commis dans un lieu de privation de liberté ayant cette double vocation.

Une littérature importante – parlementaire, notamment – existe sur les conditions de détention. Cependant, la fin de nos travaux approchant, j'aimerais vous entendre, en tant que Contrôleure générale, sur la protection de l'intégrité physique des détenus. Vous avez évoqué la problématique liée aux maladies mentales des détenus et à leur prise en charge. Selon vous, existe-t-il certains facteurs susceptibles de favoriser la survenue de violences voire d'agressions mortelles dans le milieu carcéral ?

En maison centrale comme en maison d'arrêt, la protection physique est très mal assurée. La circulation de la drogue en prison – une réalité que l'on ne peut plus ignorer – en est un exemple révélateur. Au cours des nombreuses audiences correctionnelles auxquelles j'ai assisté, j'ai souvent entendu des juges dire à la personne concernée qu'au moins, en détention, elle serait sevrée et soignée. Mais ce n'est pas le cas. Soit les juges ne le savent pas, et c'est grave ; soit ils le savent, et ce qu'ils disent est faux. La drogue a entraîné l'émergence de nouveaux métiers en détention : les lanceurs, qui font parvenir la drogue ou d'autres marchandises dans l'enceinte de la prison ; et les ramasseurs, contraints par d'autres détenus de conserver les projections dans leur cellule et d'encaisser les punitions à leur place. Les commissions de discipline donnent lieu à des scènes scandaleuses, les détenus refusant d'identifier les véritables responsables par peur des représailles. La détention est en effet un lieu où l'on a peur – de la cohabitation avec des codétenus que l'on ne connaît pas et devant lesquels on fait ses besoins naturels, des cafards, des punaises de lit. L'intégrité corporelle n'y est pas assurée ; la dignité humaine non plus.

À la suite d'une visite à la prison de Bordeaux-Gradignan, surpeuplée à 245 %, nous avions formulé des recommandations au garde des Sceaux. Il nous avait répondu que s'il faisait sombre dans les cellules, c'est parce que les détenus obturaient les fenêtres avec des linges. Or, la température y dépassait les 45 degrés : les détenus utilisaient des linges mouillés, car ils n'avaient pas d'autre solution pour rafraîchir l'atmosphère. De même, la raison pour laquelle il n'y avait plus de porte dans les toilettes est que les détenus s'en servaient comme table, le mobilier n'étant pas adapté à la surpopulation des cellules. Les détenus sont contraints de dormir sur un matelas à même le sol, en se bouchant le nez et les oreilles avec du papier hygiénique, par peur des cafards. À Toulouse-Seysses, un détenu a contracté la leptospirose après avoir ramassé des mégots contaminés par de l'urine de rat. Récemment, un directeur de prison a dû privilégier l'extraction médicale d'une femme qui souffrait d'une grossesse difficile, au détriment d'un détenu atteint d'un cancer des testicules, qui en est mort par la suite. Je ne dis pas que son décès est lié à l'absence d'extraction, mais cela est révélateur des défauts dans la protection physique des personnes. Il y a quelque temps, un détenu m'a écrit pour me raconter qu'en se rendant aux toilettes la nuit, il s'était heurté au cadavre de son codétenu, qui venait de se pendre.

Je suis profondément saisie de constater que nous nous sommes tous habitués à cette situation. Ma colère me paraît saine : à chacune de ses visites, le CGLPL constate de nouvelles horreurs. Entasser les détenus à trois dans une cellule, est-ce les protéger ? Certains nous expliquent manger le moins possible pour éviter de devoir se rendre aux toilettes, tandis que d'autres attendent pour cela le moment de la promenade de leurs codétenus.

Selon une étude récente portant sur plus de mille détenus, 67 % des sortants de prison souffrent de troubles graves et d'addictions. Une majorité de détenus a subi des abus. Ce dernier point ne concerne pas la prison, à laquelle on demande de réparer ce que personne n'a réussi à réparer avant.

L'ultrasécurité n'est pas propice à la sérénité. Ma conviction – qui m'a valu d'être traitée de « droit-de-l'hommiste » par le passé – est que chaque nouveau degré franchi dans la sécurité fait augmenter les risques de violence, puisque l'esprit humain cherchera toujours à le contourner. Les fenêtres des prisons sont par exemple dotées de caillebotis : je ne connais pas une seule cellule qui ne soit pas découpée pour pouvoir faire le yoyo la nuit. Tous les filins et dispositifs de protection ne servent qu'à stimuler l'inventivité des détenus pour les contourner.

Cette escalade doit appeler notre vigilance. Au contraire, les surveillants doivent apprendre les techniques de désescalade de la violence – ils sont nombreux à le réclamer. Lors d'une visite, j'ai assisté à l'agression sauvage d'un surveillant par un détenu, qui lui a versé une casserole d'eau bouillante sur la tête. Cela m'a marquée à vie. Quatre personnes ont dû intervenir pour maîtriser le détenu, qui était fou comme un lapin. Il hurlait : « Sur ma mère, j'en ai rien à foutre », « J'ai fait ça comme j'aurais acheté des bonbons », « Je recommencerai », « Je t'emmerde », « J'ai tué ma femme, je te tuerai aussi », etc. Quelque chose d'assez beau s'est alors passé. Tous les détenus – c'était au quartier d'isolement – se sont mis à crier : « Espèce de salaud, c'est un bon surveillant ! Si on te retrouve, on te pète la gueule. » Cela a dû mettre un peu de baume au cœur du surveillant, qui a été emmené aux urgences. Ce que je veux dire c'est que le détenu responsable de l'agression, placé dans un quartier d'isolement, était complètement en dehors du monde. Or ni les surveillants ni les détenus ne sont infirmiers psychiatriques ; ils ne peuvent pas l'être.

À la centrale d'Arles, nous avions noté la présence de détenus et de surveillants facilitateurs, qui avaient été formés aux techniques de désescalade. Pour une raison regrettable que j'ignore, ils ont progressivement disparu du paysage de la détention. Au nombre de six en 2013, ils n'étaient plus que deux en 2018.

Les agressions sont nombreuses, non seulement des détenus contre le personnel, mais aussi entre les détenus et de la part du personnel. En raison de la surpopulation des maisons d'arrêt, il est impossible qu'il en soit autrement. Lors du covid-19, grâce aux ordonnances de libération, les directeurs comme les surveillants ont relevé une gestion plus saine et plus apaisée de la détention, dont chacun espérait qu'elle se poursuivrait. Il n'en a rien été.

Nous devons trouver un moyen de remédier à cette situation et, notamment, d'avancer sur la conception des nouvelles prisons, situées dans des lieux trop éloignés pour que les liens familiaux soient maintenus. Je prends souvent le bus-prison, qui assure la liaison entre la gare et l'établissement. Celui-ci passe toutes les 30 minutes, pour un trajet compris entre 45 minutes et une heure ; si vous manquez l'heure du parloir, vous pouvez immédiatement faire demi-tour.

L'ultrasécurité ne favorise pas la sérénité.

La situation que nous examinons est le résultat de la rencontre, qui n'aurait pas dû se produire, entre deux parcours carcéraux, du fait d'une succession de décisions incompatibles avec les textes. Quel regard portez-vous sur les critères de l'instruction ministérielle relative au statut de DPS ? Pensez-vous, à l'instar du Syndicat de la magistrature notamment, qu'il est nécessaire de judiciariser et de rendre indépendantes les décisions visant à lever ou à maintenir le statut de DPS ?

Tout ce qui peut être judiciarisé va dans le bon sens. Comme nombre de décisions en prison, le placement au QSI n'est susceptible d'aucun recours. Cette raison nous contraint fréquemment à répondre aux détenus qui nous écrivent à ce sujet que nous ne pouvons rien pour eux. Il me paraît donc sain qu'un regard judiciaire – c'est-à-dire extérieur – se penche sur le statut de DPS, et de sortir l'administration pénitentiaire des procédures qui ne peuvent connaître aucun recours. Il serait sans doute également souhaitable d'inviter les magistrats à se rendre plus souvent en prison pour qu'ils prennent conscience des conditions de la détention.

Vous avez indiqué que la concentration de détenus radicalisés au sein de quartiers trop sécuritaires ne vous semblait pas une bonne solution. Ces ailes sont en construction : nous en sommes encore aux balbutiements de la prise en charge de la radicalité en prison. Aussi, l'administration pénitentiaire a-t-elle sollicité votre expertise à ce sujet ?

Malgré des échanges réguliers avec l'administration pénitentiaire, nous n'avons pas été interrogés sur ce sujet. Je serais étonnée que nous soyons sollicités à cet égard ; et même si c'était le cas, notre avis serait insuffisamment pris en compte.

Que l'on ne se méprenne pas : je comprends parfaitement que des détenus fassent l'objet d'une attention et de mesures de sécurité particulières. Le problème est que l'affectation en QER ou en QSI emporte avec elle un statut particulier, qui reste attaché à la personne. Il est évidemment tentant d'analyser l'ensemble de ces problématiques à la lumière du cas sur lequel se penche votre commission.

En QER, le rapprochement familial est très compliqué, et plus encore pour les femmes, en raison du faible nombre de quartiers qui leur sont dédiés. Certaines TIS m'ont confié qu'elles dépensaient 300 euros par mois pour appeler leurs enfants trois fois par jour. Nous menons actuellement une enquête sur le coût exorbitant du téléphone en prison.

Je vous remercie de m'avoir écoutée sur le fonctionnement des prisons, et je fonde beaucoup d'espoirs sur les travaux de votre commission pour l'améliorer.

La commission d'enquête auditionne ensuite Mme Christine-Dominique Bataillard, médecin psychiatre, praticien hospitalier et chef de pôle des unités pour malades difficiles de l'hôpital de Montfavet (Avignon) et des unités en milieu pénitentiaire de la maison centrale d'Arles, du centre de détention de Tarascon et du centre pénitentiaire du Pontet.

Nous accueillons Mme Christine-Dominique Bataillard, médecin psychiatre, praticien hospitalier et chef de pôle des unités pour malades difficiles de l'hôpital de Montfavet et des unités en milieu pénitentiaire de la maison centrale d'Arles, du centre de détention de Tarascon et du centre pénitentiaire du Pontet.

Yvan Colonna a été agressé le 2 mars 2022 par l'un de ses codétenus qui, au-delà de la dangerosité dont témoignait son profil carcéral, présentait manifestement des troubles du comportement. Ainsi, notre commission a été conduite à aborder à plusieurs reprises le sujet de la gestion, au sein du système pénitentiaire français, des détenus au profil psychologique ou psychiatrique fragile et complexe. Votre audition sera donc l'occasion de faire le point sur la manière dont les problématiques liées à la santé mentale des détenus sont prises en charge au sein des établissements pénitentiaires, mais aussi d'évoquer de possibles pistes d'amélioration en la matière.

Comment exercez-vous vos missions au contact des personnes détenues au sein de la maison centrale d'Arles ? Quelles relations entretenez-vous avec les personnels de l'administration pénitentiaire, notamment avec la direction, dans le cadre du suivi et de la gestion des détenus concernés ? Quelles informations êtes-vous en mesure de partager, dans le respect du secret médical ?

Toujours dans le respect de vos obligations professionnelles, pourriez-vous nous éclairer quant au cas de l'agresseur d'Yvan Colonna, Franck Elong Abé, qui présentait un profil psychologique troublé, que nous mettrons en perspective avec les qualificatifs de dangerosité mis en exergue par d'autres acteurs, du renseignement notamment, lors de leurs auditions devant cette commission ?

En application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de lever la main droite et de dire : « Je le jure ».

(Mme Christine-Dominique Bataillard prête serment.)

Je commencerai par présenter mes missions mais souhaiterais dire au préalable que je suis touchée par votre invitation, qui me donne l'occasion d'évoquer les prises en charge en milieu pénitentiaire.

Je suis médecin psychiatre et praticien hospitalier. J'ai pris mes fonctions de responsable de l'unité psychiatrique en milieu pénitentiaire au sein de la maison centrale d'Arles en juin 2013, avant de devenir aussi chef de service des trois unités en milieu pénitentiaire de Tarascon, Pontet et Arles, ainsi que des unités rattachées au centre hospitalier de Montfavet. Depuis deux ans, je suis également chef de pôle des unités pénitentiaires et des unités pour malades difficiles (UMD).

Les documents contenant les questions relatives à cette audition m'ont été remis il y a quelques jours, ce qui m'a permis de préparer mon intervention. J'ai rapidement compris que l'essentiel de ce que vous souhaitiez savoir concernait la notion de dangerosité et les circuits suivis par ce que nous appelons les signalements, autrement dit la question de la communication entre le système de santé et les services pénitentiaires.

Pour répondre, je vais devoir présenter brièvement le fonctionnement de l'unité sanitaire psychiatrique en milieu pénitentiaire. Je commencerai par une description de ses moyens, avant d'aborder son fonctionnement et de dresser un état des lieux de la santé mentale de la population carcérale de la maison centrale.

Le personnel médical travaillant en milieu pénitentiaire dépend du ministère de la Santé, depuis 1994 seulement. Ses missions répondent donc aux contraintes, aux règles, aux codes de déontologie et aux plans quinquennaux des hôpitaux de rattachement. Dans le cas de la maison centrale d'Arles, l'hôpital de Montfavet et le centre hospitalier d'Arles – pour la partie relative à la médecine somatique – sont les deux hôpitaux référents.

Les liens entre les institutions de santé et l'établissement pénitentiaire sont décrits dans un guide, qui est édité conjointement par les ministères de la Justice et de la Santé et constitue un peu notre bible : le guide méthodologique « Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice », dont la dernière version date de 2019.

Mon rôle, en tant que chef de pôle, consiste à organiser les soins psychiatriques afin d'assurer, sur le modèle des dispositifs de soin de droit commun, la mise en place de l'ensemble des activités destinées à la population carcérale. Celles-ci comprennent les consultations, les entretiens et les activités thérapeutiques de groupe. Elles se déroulent dans des locaux dédiés.

L'équipe de soins psychiatriques fonctionne selon le modèle des centres médicaux psychologiques, réalisant des prises en charge ambulatoires puisqu'il s'agit d'une structure de soins de niveau 1. Nos soins s'adressent aux détenus et reposent sur deux principes incontournables : d'abord la garantie du secret professionnel et de la confidentialité, mais aussi l'accès libre aux soins. Vient donc nous voir qui veut, sur la base du volontariat.

L'équipe psychiatrique de la maison centrale d'Arles est petite et comprend théoriquement : 1 équivalent temps plein (ETP) de médecin psychiatre, 1 ETP de psychologue et 3 ETP d'infirmiers. De plus, nous bénéficions d'un peu de temps de travail sur des postes d'assistante sociale, de cadre et de secrétariat. Les postes sont tous pourvus à l'exception de l'ETP de médecin psychiatre, réduit à 0,6 au lieu de 1, en raison des difficultés rencontrées pour recruter des praticiens.

Dans l'ensemble du pôle dont je suis responsable, l'effectif ne correspond qu'à la moitié de l'effectif théorique, en raison de ces difficultés de recrutement. Cependant, j'ai toujours veillé à ce que l'effectif de la maison centrale d'Arles soit maintenu.

Les locaux de l'unité sanitaire, communs aux équipes de soins psychiatriques et somatiques, ne permettent l'accueil simultané que de trois personnes détenues, tout en étant soumis à des règles de circulation très restrictives pour respecter un objectif de sécurité que nous pouvons comprendre.

Nous sommes parfois six intervenants à souhaiter travailler dans deux pièces, ce qui pose des difficultés. Travailler dans des lieux si petits avec des contraintes si fortes nous a conduit à proposer, au fil des années, le développement d'activités de soin dans des lieux non conventionnels et non dédiés, hors les murs de l'unité sanitaire, avec l'aide et l'appui de l'administration pénitentiaire. C'était la seule possibilité pour parvenir à exercer notre activité de soin. À titre d'exemple, nous mettons régulièrement en place des consultations, des activités thérapeutiques, des groupes de parole et des repas thérapeutiques dans les quartiers – quartier d'isolement, quartier arrivant – et en détention ordinaire.

S'il nous arrive d'effectuer des entretiens avec des personnes menottées pour des raisons de sécurité, tous nos actes de soin se déroulent en dehors de la présence, du regard et de l'écoute du personnel pénitentiaire.

Les soins psychiatriques consistent également en un accompagnement visant à une réinsertion sociale des personnes en situation de handicap psychique. Ainsi, nous avons développé, au sein de la maison centrale et pour certains patients atteints de troubles psychiatriques, un partenariat très étroit avec le service d'insertion et de probation, en relation avec le juge d'application des peines. Grâce à cette coopération, nous avons obtenu la création d'une équipe mobile transitionnelle pour l'accompagnement à la sortie et le retour à la vie ordinaire de nos patients.

J'en viens à la description du parcours de soins en milieu carcéral, des différentes étapes possibles et des moyens disponibles. Toute personne détenue est reçue, dès son arrivée à la maison centrale d'Arles, pour une visite médicale avec le médecin généraliste de l'unité sanitaire et pour un entretien d'évaluation psychiatrique avec les infirmiers du secteur psychiatrique, dans le cadre du parcours arrivant.

Les éléments constitutifs du dossier médical sont acheminés avec le patient depuis l'établissement dont il arrive, tous nos patients venant d'autres établissements. Quand ces dossiers sont incomplets, une demande de complément d'information est envoyée de façon systématique et rapide à nos services homologues.

Chaque semaine, l'équipe psychiatrique se réunit afin de travailler sur le parcours de soins des différentes prises en charge. Dans ce cadre, nous étudions et traitons les comptes rendus des entretiens des arrivants, les demandes de consultation et les signalements, quand on porte à notre connaissance certains troubles ou comportements. Nous proposons alors des stratégies, des indications de prise en charge et une participation à différents groupes thérapeutiques. L'accord de la personne concernée est demandé.

J'en viens à la spécificité du travail en milieu pénitentiaire, qui tient à l'articulation de l'organisation fonctionnelle avec l'administration pénitentiaire et aux caractéristiques de la patientèle.

Les logiques de travail des services de santé et du service de l'administration pénitentiaire sont souvent différentes, parfois contradictoires. La communication est nécessaire et passe par différents canaux. D'abord, nous utilisons les canaux formels que représentent les différentes réunions d'organisation, dont les commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) de prévention du suicide, qui ont lieu le vendredi matin. J'assiste à toutes les CPU quand cela m'est possible. Au cours de ces réunions, les situations complexes, inquiétantes ou manifestement pathologiques nous sont signalées. Nous recevons aussi des signalements par voie de mail.

Et puis, nous avons recours aux canaux informels : nous nous rencontrons dans les couloirs, nous recevons des patients, et toute personne peut signaler une situation inquiétante préoccupante.

Nous traitons systématiquement tous les signalements. À ce titre, nous rencontrons toute personne ayant fait l'objet d'un tel signalement, soit sur proposition d'entretien, soit en nous rendant dans sa cellule.

Pour le patient en détention, accéder au soin se fait sur la base du volontariat. Toutefois, dans une situation de crise, la réponse médicale peut être apportée sur le mode de la contrainte. Lorsqu'au cours d'une évaluation, nous identifions des troubles du comportement évoquant une décompensation psychiatrique avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, nous pouvons et devons déclencher une mesure d'hospitalisation « soins sur décision d'un représentant de l'État » (SDRE). Dans ce cas, on ne demande pas l'avis de la personne et on l'hospitalise. Cette mesure peut être prise à toute heure du jour ou de la nuit, selon des protocoles très précis et codifiés, même en l'absence du médecin.

En cas d'hospitalisation psychiatrique d'urgence, les patients sont accueillis dans les services de l'hôpital de proximité, au centre hospitalier de Montfavet et dans les UMD pour les personnes en provenance de la maison centrale d'Arles.

L'ouverture d'une nouvelle unité d'hospitalisation, dont le financement a été récemment accepté, permettra d'améliorer le fonctionnement de ce circuit, qui pénalise aujourd'hui les UMD, celles-ci n'étant pas conçues pour l'accueil d'urgence.

D'autres possibilités d'hospitalisation existent pour les personnes présentant des troubles psychiatriques : à l'hôpital de jour aux Baumettes, sur la base du volontariat, ou à l'unité d'hospitalisation spécialement aménagée (UHSA) de Marseille, si la personne est consentante et si son état ne nécessite pas de procédure d'urgence.

Qui hospitalise-t-on ? Les troubles psychiatriques observés dans la population carcérale sont les mêmes que ceux qui touchent la population générale, mais la répartition change et l'expression clinique est plus ou moins exacerbée, selon le type d'incarcération.

Le mois dernier, une étude sur la santé mentale en population carcérale a été effectuée. Nous l'attendions depuis fort longtemps puisque la dernière remontait à 2006. Elle a été réalisée auprès de détenus masculins effectuant leur peine en maison d'arrêt et non en maison centrale. L'étude souligne une très forte proportion de troubles psychiatriques – autour de 60 % – parmi la population sortante, avec une grande prévalence de troubles addictifs. La proportion de troubles psychotiques est de l'ordre de 11 %, alors que les différentes études font état d'une prévalence de 3 % dans la population générale. Les personnes présentant des troubles psychotiques – troubles impliquant la possibilité de comportements violents – sont donc quatre fois plus nombreuses en maison d'arrêt que dans la population ordinaire.

La santé mentale des détenus de la maison centrale est un peu différente puisqu'on observe une surreprésentation des troubles psychiatriques. Selon les chiffres de mon dernier bilan, sur 130 personnes incarcérées, plus d'une centaine reçoit des soins réguliers pour des troubles regroupant toutes formes de souffrances ou de pathologies mentales, telles que des états dépressifs ou de stress. Selon le dernier bilan d'activité de notre unité sanitaire, une quarantaine de personnes, soit 30 % de la population détenue, présentent ou ont présenté des troubles psychotiques, soit dix fois plus que dans la population générale et trois fois plus que selon la récente étude que j'ai citée.

Sur ces quarante personnes, deux sont actuellement hospitalisées en UMD pour une durée indéterminée et elles ont passé pratiquement tout leur temps d'incarcération en hospitalisation, soit en UHSA soit en UMD. Par ailleurs, quatre personnes sont hospitalisées au sein de l'UHSA depuis plus d'un an. C'est vous dire à quel point leurs troubles sont importants. Enfin, une dizaine de ces détenus font régulièrement des allers-retours entre l'UHSA et la prison, au fil des ruptures de traitement et des rechutes.

Quels sont ces troubles psychotiques ? Ils se manifestent essentiellement par des troubles relationnels, plus ou moins importants et variables en fonction de l'environnement et de l'état de stress de la personne. Dans la symptomatologie, les troubles du comportement prédominent, avec imprévisibilité, perception erronée et sentiment de persécution pouvant conduire à des passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs. Surtout, le plus souvent, ces personnes ne se sentent pas malades.

Les traitements médicamenteux dont nous disposons ne permettent qu'un apaisement de ces troubles, dont on ne peut guérir. Une amélioration nécessite un accompagnement au quotidien, dans le cadre d'une réhabilitation psycho-sociale. Quand je dis qu'on ne peut pas guérir, je suis un peu rapide, et il existe des situations dans lesquelles les choses s'apaisent, surtout quand les troubles sont secondaires à des prises de toxiques ou à des états de stress très importants.

La vie carcérale, avec ses contraintes et ses règles, ne permet pas d'organiser les soins autrement que de façon partielle. Les ruptures de soins sont extrêmement fréquentes, en raison du déni de la maladie mais aussi des difficultés rencontrées pour accéder aux soins. Ayant trouvé que nous voyions moins nos patients, nous avons récemment mené une étude pendant un mois, qui a montré que jusqu'à 50 % des consultations psychiatriques et des entretiens psychologiques n'étaient pas honorés. On ne nous présentait pas les patients. Nous estimons le refus de soin à environ 10 % et, en général, quand les gens demandent à nous voir, ils viennent, surtout à la maison centrale.

Arrêt du traitement, reprise de la symptomatologie et parfois passage à l'acte : un cercle infernal se met en place, qui ne permet ni l'apaisement ni la construction d'un projet de sortie ou d'un aménagement de peine, mais qui peut même se solder par une aggravation de la peine. Les graves troubles psychiatriques observés chez certaines personnes incarcérées ont souvent constitué l'un des éléments constitutifs du passage à acte les ayant conduits en détention. Les experts et les tribunaux ont considéré leur état de santé comme étant compatible avec l'incarcération. Au fil des années, les moyens alloués aux soins en milieu pénitentiaire ont fortement augmenté, mais la prise en charge consiste souvent à attendre une sortie dont la perspective s'éloigne au gré des rechutes. L'expression de la pathologie s'aggrave alors.

Pour les personnes atteintes de troubles graves, l'organisation de la sortie nécessite une anticipation afin que les soins se poursuivent en milieu ordinaire. L'absence de structure adaptée, en matière d'offre de soins et de lieux de vie, représente un obstacle qui explique la frilosité des juges d'application des peines pour ordonner des aménagements de peines pour raisons psychiatriques, voire des suspensions de peines – je crois qu'il n'y en a jamais eu, ou seulement une jusqu'à maintenant.

Pour conclure, les personnes atteintes de troubles psychiatriques effectuent très souvent la quasi-totalité de la durée de leur peine en prison. Elles restent parfois même au-delà, en raison de condamnations pour des faits commis en prison. Elles voient généralement leur état s'aggraver au cours de la détention et l'on peut craindre que leur retour en milieu ordinaire soit synonyme sinon de récidive pénale, au moins de rechute psychiatrique.

Les travaux de cette commission d'enquête s'organisent en deux grands volets : faire la lumière sur la trajectoire des individus concernés et sur ce qui s'est passé, mais aussi formuler des recommandations pour un ensemble de secteurs, dont celui de la santé mentale peut faire partie, eu égard aux questions ayant émergé lors des auditions.

S'agissant de la personnalité et du comportement de l'agresseur, nous avons entendu différents propos. D'abord, les acteurs de l'appareil judiciaire, pour justifier leur positionnement et l'absence d'un transfert en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) à Condé-sur-Sarthe, ont évoqué un comportement très troublé qui aurait pu déstabiliser les sessions QER. Une partie des représentants de l'administration pénitentiaire ont également tenu ces propos, qui semblaient dénoter une connaissance suffisante des troubles pour évaluer cette capacité de déstabilisation. Ensuite, des agents syndiqués de la pénitentiaire à Arles nous ont dit en chœur qu'ils considéraient que l'individu était plus dissimulateur et calculateur que troublé. Ils ont souligné une propension à cacher, à calculer et à anticiper. Enfin, des acteurs du renseignement ont tenu des propos plus précis, qui laissaient supposer la transmission d'une information relative à cet individu de la part des autorités américaines qui l'avaient capturé alors qu'il se trouvait sur théâtre de guerre en Afghanistan. Cette information, qui serait arrivée dans le champ pénitentiaire, décrivait l'individu comme étant schizophrène.

Je mets en exergue ces éléments parce que des zones d'ombre subsistent dans la trajectoire et l'histoire ayant conduit à l'acte et qu'une meilleure perception du comportement de l'individu et de ses troubles aiderait à mieux comprendre ce qui s'est passé. De plus, l'Inspection générale de la justice (IGJ) a décrit le nœud gordien constitué par des fautes systémiques et le caractère non motivé des décisions de ne pas transférer en QER. La première reposait sur des avis réservé et très réservé – relatifs notamment à cette question de trouble –, émis en particulier par le parquet national antiterroriste (PNAT) dans le champ du post-sentenciel, qui n'est pas censé être le sien. Les quatre autres décisions ont été prises à Arles par la directrice d'établissement, sans explication valable, malgré les conclusions de la CPU que le rapport de l'IGJ mentionne.

Le terme « schizophrène » signifie « psychotique » ; il s'agit d'individus ayant des troubles du comportement et chez lesquels on constate, au niveau psychiatrique, une imprévisibilité et une possibilité de passage à l'acte, sans qu'on en comprenne vraiment le sens. Quand on connait la personne et qu'on entre en discussion avec elle, on comprend que le passage à l'acte est souvent lié à un sentiment de persécution.

En ce qui concerne la connaissance des troubles, je l'ai dit : le secret constitue l'un de nos principes. Même si je participe à la commission de prévention du suicide, nous ne faisons jamais état de la santé des personnes. Toutes les personnes arrivant à la maison centrale sont reçues et bénéficient d'un entretien avec un infirmier. Quand elles ont un traitement, elles sont systématiquement vues à ce moment-là par le psychiatre. Quand elles n'ont pas traitement, nous leur proposons parfois des soins. Nous ne faisons jamais état de ces soins à l'administration pénitentiaire.

Enfin, nous ne participons pas aux décisions de transfert vers le QER. Le traitement des gens considérés comme étant islamistes reste complètement séparé. Ainsi, on ne nous questionne pas sur de potentiels transferts et nous ne répondrions pas si on nous questionnait. La seule réponse que nous apportons, quand nous pensons qu'un détenu a des troubles psychiatriques, c'est l'hospitalisation. Si la personne a des troubles psychiatriques susceptibles de gêner ou d'entraîner des violences, nous déclenchons une hospitalisation.

Il s'agit d'un point important de notre méthodologie de travail puisque nous sommes à la confluence de plusieurs arguments développés par ailleurs. On nous dit que l'individu n'a pas été transféré en QER parce qu'il était trop troublé et qu'il allait déstabiliser la session. Lorsque nous avons demandé quels étaient les arguments pour justifier du non-transfert des personnes n'ayant pas été envoyées en QER – dix-huit de mémoire, selon la dernière note de l'administration pénitentiaire, sans compter l'individu dont nous parlons –, la notion de trouble est apparue pour partie au titre des explications. Des critères réglementaires existent pour justifier d'une absence de transfert : si la personne est parfaitement connue ou si le transfert pourrait nuire à une enquête judiciaire en cours.

Vous confirmez donc qu'en cas de troubles avérés pouvant déstabiliser, on choisit l'hospitalisation ?

Oui. Il est vrai que le diagnostic de trouble est complexe et nous n'avons pas, au sein du service médical, le même regard, la même échelle de valeurs ni la même grille d'analyse que dans l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qu'un trouble ? Pour moi, un individu ayant un trouble est quelqu'un dont l'état n'est pas compatible avec le maintien en détention, soit parce qu'il risque de se mettre en danger, soit parce qu'il peut mettre en danger les autres. Comme je vous le disais, nous n'informons pas l'administration pénitentiaire mais, quand nous hospitalisons, nous l'informons, cela va de soi. En général, quand nous décidons d'une hospitalisation à Montfavet, ce n'est pas pour une promenade de santé mais parce que les gens ont de gros troubles.

Oui.

Pas en amont. Ainsi, en amont, si l'administration pénitentiaire juge qu'il faut le faire, c'est de sa propre initiative ?

Voilà.

J'y reviens car l'un des acteurs de l'appareil judiciaire a opéré un distinguo entre les notions de dangerosité terroriste et de dangerosité carcérale, pour justifier l'absence de transfert en QER. Pour moi, instinctivement, cette distinction, concernant cet individu, renvoyait à la notion de trouble d'ordre psychologique. À cet égard, vos réponses semblent apporter une clarification importante.

Vous êtes soumise à un secret professionnel qui ne nous permet pas d'entrer dans les détails s'agissant de l'auteur des faits. Néanmoins, il était nécessaire de poser la question pour que vous puissiez au moins confirmer que vous ne pouvez pas répondre, eu égard à vos obligations professionnelles. Cela réduit un peu le champ des questions possibles.

Je fais appel à la professionnelle expérimentée qui a connu cette affaire douloureuse mais qui est aussi familière de la problématique de la santé mentale en milieu carcéral, de son traitement et des drames qu'une mauvaise prise en compte dans la gestion des établissements pénitentiaires peut parfois provoquer. Au-delà de ce cas, que préconisez-vous pour mieux appréhender la prise en charge de cette question ?

Nous le savions, mais nos auditions ont jeté une lumière particulièrement crue sur le fait que nos prisons – quel que soit le lieu de détention, maisons centrales ou d'arrêt – sont souvent peuplées de femmes et d'hommes atteints de troubles mentaux de divers degrés. Notre univers carcéral est-il suffisamment bien conçu pour faire face à cette difficulté ?

Le fait que des personnes n'étant pas atteintes de troubles, qui sont en détention pour des faits qu'elles ont reconnus ou non et pour lesquels elles ont été condamnées ou non – certaines sont en détention provisoire –, se retrouvent aux côtés de femmes ou d'hommes atteints de troubles particulièrement graves du comportement, interroge quant à notre système carcéral. Nous avons reçu celles et ceux qui travaillent en détention, notamment les représentants des gardiens de prison, et nous nous sommes rendus sur place. J'ai aussi un peu connu le monde de la détention, puisque j'ai exercé la profession d'avocat. Quel est votre avis sur la question ?

Cette commission doit également traiter de sujets plus vastes. Comme l'a rappelé le président, l'agresseur était connu pour être atteint de troubles. Il avait même été traité dans son passé et avait été interné, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, avant d'entreprendre son parcours de délinquant, puis de criminel et enfin de terroriste. Ces questions pourraient être utiles pour les préconisations que la commission fera une fois que ses conclusions seront rendues.

La question est vaste… Je travaille en milieu pénitentiaire depuis dix ans et il me semble que la santé mentale des personnes détenues s'est dégradée. En tout cas, nous recevons de plus en plus de personnes ayant des troubles mentaux.

Au départ, je pensais que ces détenus n'avaient rien à faire en prison ; mais le problème n'est pas là. Les gens qui sont en prison s'y trouvent en général parce qu'ils ont commis certains actes. Le premier problème est celui des experts, qui irresponsabilisent très peu. La question est plus générale : certaines personnes ont de tels troubles qu'elles doivent être accompagnées pendant très longtemps mais il n'existe plus de structure en aval, en psychiatrie, pour recevoir des gens qui rencontrent des difficultés à vivre en société. J'évoquais la frilosité des juges d'application des peines – avec lesquels nous travaillons bien, dans le respect du secret médical – car on ne sait pas où mettre ces personnes quand elles doivent sortir de prison.

Depuis quelques années, nos moyens ont augmenté et l'effectif de mon équipe a doublé en dix ans. On tente donc de s'occuper de ces personnes. Mais si les moyens humains ont doublé, les lieux n'ont pas bougé – c'est une catastrophe – et on ne soigne pas bien en prison. Les personnes se font soigner si elles en ont envie – elles le font en général – mais surtout, les ruptures de soins sont nombreuses.

Ainsi, quand une personne détenue est hospitalisée pour de gros troubles psychiatriques à l'UHSA, qui est une unité d'hospitalisation normale autour de laquelle un système de surveillance pénitentiaire est mis en place, elle y reste un mois ou deux, les hospitalisations en psychiatrie étant souvent longues. Chaque jour, elle va voir un ou deux médecins, des internes et des infirmiers, va participer à des activités et, quand elle reviendra à la maison centrale, elle se retrouvera au quartier arrivant. Il m'arrive alors de ne pas réussir à voir cette personne pendant une semaine. Elle se retrouve enfermée, sans participer à aucune activité. Alors, c'est logique et prévisible : elle arrête son traitement et risque de rechuter.

Nous savons que dans le cas des troubles psychiatriques de type schizophrénie – je rappelle qu'il y a dix fois plus de schizophrènes en prison que dans la population générale –, l'arrêt et la reprise des traitements entrainent des résistances à ceux-ci. L'organisme répond plus mal aux propositions thérapeutiques et il devient de plus en plus difficile – parfois même impossible – de soigner. Il y a donc tout un engrenage qui fait que l'on soigne mal en prison, malgré les stratégies et activités que nous développons.

Il est compliqué de dire si quelqu'un est malade ou non au stade du diagnostic et de l'évaluation. Cela ne s'apprend pas en un stage de quinze jours. Les surveillants, avec lesquels nous nous entendons très bien, ont la possibilité de faire des stages et ils en font, pour comprendre la pathologie psychiatrique. Toutefois, ce n'est pas en un stage que l'on peut parvenir à comprendre des choses qu'il faut des années pour réussir à évaluer. Leur regard reste différent, ce qui est normal.

Quant aux préconisations pour la suite, n'étant pas ministre de la Santé et ne désirant pas l'être, je ne m'avancerai pas.

Je suis liée au secret médical pour les personnes que je reçois mais, vous le savez, les dossiers médicaux sont saisis quand ce type d'événements dramatiques se produisent.

Vous exercez vos fonctions depuis dix ans. Est-il souvent arrivé que des détenus suivis se rendent coupables d'actes d'une telle gravité ?

Pas souvent, non, heureusement. Il y a beaucoup de violence entre détenus, et des patients peuvent passer à l'acte. Les patients schizophrènes ou psychotiques sont très vulnérables et ils sont plus souvent victimes qu'agresseurs. À la maison centrale d'Arles, un patient a commis des actes aussi graves sur un codétenu. Cela arrive, mais la médiatisation est moins importante.

Je voudrais revenir à la rupture de soins qui advient quand les personnes détenues soignées à l'extérieur retournent en quartier arrivant. Vous avez dit pouvoir mettre jusqu'à une semaine pour réussir à les voir ; quels obstacles rencontrez-vous ?

Il ne s'agit pas d'une volonté de nous empêcher de voir les patients. Cela tient aux conditions de travail qui entrainent parfois la mise en place de mesures de sécurité telles qu'on ne peut pas voir le patient : il peut falloir plusieurs agents pour ouvrir la porte ; parfois, nous devons être accompagnés, ou la personne détenue doit être accompagnée par trois ou quatre personnes en tenue ; ces personnes peuvent aussi être occupées ailleurs. Toutefois, si je ne peux pas rencontrer personnellement le patient, les infirmiers le voient, lui donnent ou lui font passer le traitement ; mais nous ne menons pas d'entretien. Il faut bien prendre la mesure de la différence entre ce que les patients ont vécu pendant l'hospitalisation et le milieu très stressant dans lequel ils se retrouvent en quelques heures. Pour une personne très fragile, le traitement, souvent important, n'est pas toujours compatible avec la détention. Les durées d'hospitalisation à l'UHSA ou à Montfavet, même si elles sont longues, ne sont pas toujours suffisantes et les patients reviennent avec des traitements lourds qu'il faut alléger parce qu'ils ne peuvent pas les prendre en détention.

Vous avez précisé que lors des visites médicales, les personnes peuvent arriver menottées. Ces menottes sont-elles retirées ? D'autres systèmes d'entrave sont-ils utilisés pendant ces rendez-vous médicaux ?

Les menottes ne sont pas toujours enlevées, même si nous en faisons la demande. La personne peut être menottée devant ou derrière. J'ai le choix : je peux dire que je souhaite que la personne soit démenottée et, si on me répond que ce n'est pas possible, je peux dire que je ne la reçois pas. Mais c'est la personne concernée que je pénalise alors.

Par ailleurs, je ne reçois pas nécessairement dans mon bureau, qui est très petit. Je vois souvent les patients dans le quartier d'isolement disciplinaire où nous utilisons une salle, qui est celle des avocats. Nous y recevons le patient, qui peut être menotté. En revanche, je refuse toujours la présence du personnel pénitentiaire. Il m'arrive de faire des évaluations très rapides au quartier disciplinaire et qu'on ne veuille pas nous ouvrir la grille, toujours pour de bonnes raisons. Il faut peser. Nous sommes obligés d'accepter certaines choses qui sont contraires aux pratiques habituelles pour que les personnes puissent accéder à des soins. Certes, il s'agit aussi d'un cercle vicieux puisqu'à partir du moment où nous acceptons certaines choses, on risque de nous en demander encore plus. Mais ce qui prime, c'est la clinique, le fait de pouvoir évaluer les personnes et de leur proposer des soins.

La séance se termine à seize heures trente.

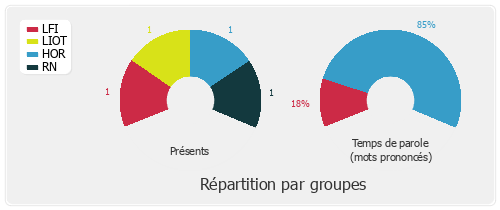

Membres présents ou excusés

Présents. – M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Ségolène Amiot, M. Jocelyn Dessigny, M. Laurent Marcangeli.