Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire ayant conduit à l'assassinat d'un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d'arles

Réunion du mercredi 15 mars 2023 à 14h30

La réunion

Mercredi 15 mars 2023

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

(Présidence de M. Jean-Félix Acquaviva, président de la commission)

Nous auditionnons aujourd'hui les représentants des syndicats de magistrats. Je souhaite la bienvenue à Mme Kim Reuflet, présidente du Syndicat de la magistrature, Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale d'Unité magistrats-Force ouvrière, accompagnée de Mme Delphine Blot, membre du conseil national, et M. Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, accompagné de M. Aurélien Martini, secrétaire général adjoint.

Mesdames, messieurs, comme vous le savez, notre commission d'enquête a été créée à la suite de l'agression mortelle dont a été victime Yvan Colonna à la maison centrale d'Arles, assassiné par l'un de ses codétenus, Franck Elong Abé. Même si vous ne disposez pas d'un accès privilégié au dossier en dehors des éléments qui ont pu être rendus publics dans la presse ou dans le rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ), nous souhaiterions connaître votre point de vue de représentants syndicaux à la lumière des faits qui se sont produits, ou de ce que vous en connaissez.

De manière générique et au-delà de ce cas qui nous occupe grandement – je renvoie à la conférence de presse que nous avons tenue ce matin avec le rapporteur –, nous souhaiterions avoir votre appréciation quant à la charge de travail des magistrats et des moyens dont ils disposent, notamment pour assurer le suivi des personnes détenues. Nous avons déjà reçu la représentante de l'Association nationale des juges de l'application des peines, mais peut-être pourrez-vous nous apporter d'autres éclairages et compléments.

Nous nous intéressons également, car c'est aussi un des points qui nous occupe relativement aux faits qui se sont produits le 2 mars 2022, aux relations que les magistrats entretiennent, ou n'entretiennent pas, avec les différents acteurs de l'administration pénitentiaire, qu'il s'agisse des directions d'établissement, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou du renseignement pénitentiaire. Êtes-vous informés ou associés à l'évolution du parcours carcéral des détenus ? Si oui, à quel niveau et dans quelle mesure ?

Enfin, nous souhaiterions faire le point sur la politique en vigueur s'agissant des réductions de peine dont les détenus sont susceptibles de bénéficier. Nous serions aussi intéressés de recueillir votre point de vue sur le régime applicable et son évolution. Plus spécifiquement, les critères en vigueur vous semblent-ils adaptés aux cas de certains profils complexes, comme les détenus radicalisés (RAD) ou condamnés pour terrorisme islamiste (TIS) ?

Mesdames, messieurs, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie d'activer votre micro, de lever la main droite et de dire : « Je le jure ».

( Mme Kim Reuflet, Mme Béatrice Brugère, Mme Delphine Blot, M. Ludovic Friat et M. Aurélien Martini prêtent serment.)

Traditionnellement, l'Union syndicale des magistrats (USM) prend la parole en premier, car elle représente le syndicat majoritaire de la profession, apolitique, pragmatique et attaché à la défense tant des intérêts des magistrats que de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Je vous remercie, monsieur le président, de nous avoir invités. J'ai été secrétaire général de l'USM et j'en suis maintenant le président depuis quelques mois. Il se trouve, par un hasard heureux ou malheureux, que j'ai également été magistrat en administration centrale au sein de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP), notamment en tant qu'adjoint-chef de bureau au bureau renseignement pénitentiaire (BRP), qui est ensuite devenu le bureau central du renseignement pénitentiaire (BCRP), puis le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP).

Je souhaite tout d'abord affirmer que le décès d'une personne placée sous main de justice en détention, quelles qu'en soient les circonstances, est un drame absolu pour toutes les personnes concernées, notamment les familles, et un échec pour l'institution pénitentiaire. L'échec semble ici d'autant plus grand qu'il s'agissait de deux profils qui étaient dans les radars de cette administration en qualité de détenus particulièrement signalés (DPS). Lorsque mon bureau a reçu votre convocation et la convocation des organisations syndicales de magistrats – l'opportunité de cette convocation vous revient, monsieur le président, et je n'ai pas à la commenter –, je me suis posé la question de la légitimité qu'avait notre syndicat à venir s'exprimer sur les thématiques qui sont les nôtres aujourd'hui, notamment en lisant le questionnaire que vous avez eu la gentillesse de nous adresser. En m'attelant à la lecture des pièces qui étaient accessibles, et notamment le rapport de l'IGJ dont je salue ici le travail, je me suis interrogé sur la place du judiciaire dans cette problématique.

Pourquoi me suis-je interrogé ? D'une part, il s'agissait avant tout d'une prise en charge administrative de ces personnes condamnées définitivement, et non d'une prise en charge judiciaire. S'agissant de condamnés définitifs, le régime et les conditions de détention appartenaient avant tout à l'administration pénitentiaire. Les décisions contestées et objets de vos légitimes questionnements sont de l'ordre de l'administratif, à savoir la prise en charge et le suivi en détention, notamment sous l'angle de la discipline, de la sécurité et du renseignement. Ces prises en charge ont-elles été efficaces en fonction des alertes et des moyens dont l'administration pénitentiaire disposait ? Par ailleurs, je comprends que votre commission se demande si le maintien du statut de DPS d'Yvan Colonna était justifié. Ce sont toutes des décisions administratives et, parfois – il faut bien le dire et le reconnaître –, politiques, puisqu'elles remontent au ministre, ou sont prises par le ministre lui-même, qu'il s'agisse du ministre en exercice ou du Premier ministre lorsque le ministre concerné est empêché par un conflit d'intérêts comme c'est le cas aujourd'hui.

D'autre part, je me suis posé la question de notre légitimité, car il ne saurait être question pour l'USM d'apprécier, de commenter ou de critiquer, ainsi que votre questionnaire semblait parfois nous y inviter, des actes ou des activités juridictionnels, d'autant moins que nous n'avons pas accès au dossier.

Il me paraît important de rappeler deux choses concernant notre ministère qui ne se retrouvent pas dans l'ensemble de ceux-ci, qu'ils soient régaliens ou non. Notre ministère incarne à la fois l'autorité judiciaire – d'aucuns diront le pouvoir judiciaire – et il gère administrativement ceux qui la composent, à savoir les juges et les procureurs. Cette administration assure également la gestion d'un service public. Cette double nature le démarque des autres ministères. Il s'agit d'une administration très pyramidale, notamment dans certaines de ses directions, comme la direction d'administration pénitentiaire. Au sommet de cette pyramide se trouve une autorité politique en la personne du garde des Sceaux.

Les sujets traités aujourd'hui étaient suivis par l'autorité administrative et faisaient l'objet d'un suivi ainsi que d'une attention particulière de l'autorité politique. Ces sujets sont particulièrement sensibles et inflammables. De plus, une difficulté se pose avec le garde des Sceaux actuel : du fait d'un certain nombre de décrets de déport, celui-ci ne peut plus connaître des dossiers corses. Par conséquent, ceux-ci sont gérés par le Premier ministre, qui est aidé de son cabinet et de son conseiller justice.

La sécurité publique relève principalement des forces de sécurité intérieure (FSI). Un point de débat peut porter sur le fait de savoir si l'administration pénitentiaire est ou n'est pas, – notamment au travers des surveillants – la troisième ou quatrième force de sécurité intérieure après les polices municipales. L'institution judiciaire participe à cette sécurité publique, car l'article 130-1 du code pénal rappelle que le sens de la peine et la dimension de jugement obéissent à plusieurs impératifs : celui de punir et de sanctionner, mais aussi de traiter le risque de récidive et d'inciter les personnes qui ont commis l'infraction à la désistance et à la réinsertion et, de cette manière, de protéger la société. La justice protège en effet la société, mais pas au même titre que les FSI. Le rôle de la justice consiste également à rétablir l'équilibre social lorsqu'il a été rompu et à rétablir la victime dans ses droits. Nous aurons tous noté que, de plus en plus, la justice concourt à la surveillance post-peine, surtout pour les publics terroristes, avec la multiplication de mesures de sûreté judiciaire, lesquelles viennent parfois en concurrence avec les mesures de sûreté administrative.

Je rappelle que la logique du renseignement, de l'anticipation, a irrigué l'action judiciaire. Habituellement, celle-ci consistait à déterminer et interpeller l'auteur d'une infraction, le traduire en justice et le juger. Le champ du judiciaire s'est déplacé avant l'infraction puisqu'on incrimine de plus en plus des actes préparatoires assez haut et assez loin dans la préparation d'un schéma criminel. On va également de plus en plus loin car dorénavant, la justice, notamment en matière terroriste, doit assurer un suivi post-peine de plus en plus serré et important.

Dans une note de juillet 2020 produite à l'occasion d'un projet de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes, l'USM relevait que l'on confiait de plus en plus aux juges d'application des peines (JAP) la responsabilité de mesures administratives de suivi, de sécurité et de sûreté sans leur donner les moyens d'une réelle réinsertion des personnes condamnées ayant purgé leur peine.

Vous nous avez demandé quelles difficultés de l'organisation judiciaire avaient été mises en lumière par les circonstances qui ont conduit à l'agression mortelle du 2 mars 2022. À mon sens et comme l'IGJ, je n'en décèle pas particulièrement. Vous pourriez me dire lesquelles vous identifiez précisément afin que je puisse peut-être vous répondre, mais de manière générale, je n'en décèle pas. Je ne dis pas cela par corporatisme, mais par rapport aux éléments épars dont j'ai pu avoir connaissance.

Plus généralement, les difficultés de l'autorité – et non de l'organisation – judiciaire, sont immenses au vu de son état de délabrement. Celui-ci a longtemps été nié par le politique et parfois ignoré par vos assemblées. Il est cependant acté depuis les conclusions du rapport Sauvé qui donne suite aux états généraux de la justice. Je ne rappellerai pas les chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), que vous connaissez, mais le nombre de magistrats n'est pas le seul point de difficulté ; il y a aussi le sujet des applicatifs justice. Encore récemment, puisque nous parlons du suivi de personnes condamnées, notre applicatif justice APPI (application des peines, probation, insertion), qui permet de communiquer au quotidien entre les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et les services de l'application des peines (SAP), n'a pas fonctionné pendant plusieurs jours. Combien de données communiquées par les SPIP en direction des JAP ont été perdues à cette occasion ? Je n'en sais rien. Combien d'incidents ainsi communiqués aux JAP n'ont pas pu être traités immédiatement ou pas traités du tout ? Je n'en sais rien, et nos collègues sont confrontés à ces difficultés tous les jours.

S'agissant des terroristes, la compétence exclusive est celle des juges de l'application des peines antiterroristes (JAPAT) et de la chambre d'application des peines (CHAP) de Paris. Or celle-ci comprend deux présidents et de trois à quatre conseillers. Elle doit donc à la fois gérer le travail de 60 JAP environ sur le ressort de Paris ainsi que le contentieux très technique et complexe des « terro ». Ce nombre de conseillers a varié. À un moment donné, un poste a été ouvert aux collègues et n'a pas pu être pourvu, à tel point que, me semble-t-il, le premier président de la cour d'appel de Paris a dû décider de nommer un collègue pris sur ses effectifs pour compléter cette chambre.

Pourtant, ce domaine appelle à l'hyperspécialisation des collègues. Lorsque j'ai commencé la magistrature il y a trente ans, la « japerie » constituait une demi-direction d'étude à l'École nationale de la magistrature (ENM) ; ce domaine est devenu un droit très complexe, voire le plus technique des droits enseignés à l'ENM. La même question se pose pour la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) à Paris. Celle-ci doit être automatiquement saisie par la CHAP lorsque l'on veut sortir un « terro » en fin de peine et aménager sa peine. Cette CPMS fonctionne notamment grâce à des magistrats honoraires. Je remercie ces collègues de venir apporter leur expérience au sein de cette commission pluridisciplinaire, mais nous nous trouvons pourtant au cœur du réacteur en matière de suivi des terroristes et celui-ci est réalisé grâce à l'apport de ces collègues honoraires. Plus généralement, le post-sentenciel est souvent oublié ou est le parent pauvre de la justice. Il suffit de regarder la situation des juges des enfants pour s'en persuader. Ceux-ci sont les JAP des mineurs et, très souvent, cette compétence est résiduelle, voire peu ou pas investie, faute de temps et outre l'hyperspécialisation désormais requise.

Je pourrai parler de manière générale à propos des avis réservés et très réservés des autorités judiciaires dans ce dossier au fil des questions que vous nous poserez, mais je ne pourrai pas entrer dans le fond du dossier, car je ne le connais pas.

Je suis également magistrate de l'ordre judiciaire et conseillère à la cour d'appel d'Angers. Je m'exprime aujourd'hui en ma qualité de présidente du Syndicat de la magistrature, qui est une autre organisation syndicale de magistrats, dont l'objet est également de veiller à ce que l'autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance, d'agir pour la défense des libertés ainsi que des principes démocratiques, et de défendre les intérêts professionnels des membres du corps judiciaire. Je précise que notre organisation syndicale n'a pas vocation à émettre un avis utile ou qualifié sur les décisions prises par des collègues dans des affaires individuelles.

Il est particulièrement important aux yeux de notre organisation syndicale que la représentation nationale s'intéresse aux questions touchant à la justice en général et, singulièrement, à la question de l'exécution des peines et de la prise en charge des personnes détenues, car cette question est au centre des préoccupations du Syndicat de la magistrature. Je vous adresse donc nos remerciements pour avoir décidé de nous entendre dans le cadre de cette commission d'enquête.

Si nous avons à cœur de vous aider à comprendre, dans le but de l'améliorer, un système qui a manifestement dysfonctionné, il reste délicat de disséquer un évènement aussi dramatique que celui ayant conduit à la mort violente d'une personne en milieu carcéral avec une vision systémique. C'est tout de même celle que j'essaierai d'adopter, car une instruction est en cours pour faire toute la lumière sur ce crime et établir les responsabilités individuelles. Cette raison expliquera peut-être ma prudence dans certaines de mes réponses.

Vous nous avez demandé sur quels éléments notre organisation souhaitait attirer l'attention de la commission d'enquête. Le rapport de l'IGJ permet de comprendre l'enchaînement dramatique des faits qui ont conduit à l'agression mortelle d'Yvan Colonna. Nous n'allons pas débattre de la responsabilité de l'État qui a failli dans sa mission de garantir la sécurité d'une personne détenue. Des manquements individuels ont également été pointés dans le rapport de l'IGJ, mais ils ne feront pas l'objet de mon propos. Votre mission interroge, légitimement me semble-t-il, la présence à la maison centrale d'Arles tant de M. Elong Abé – en demandant s'il n'aurait pas dû passer en quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) et être affecté ailleurs – que de M. Colonna – puisque son statut de détenu particulièrement signalé le « clouait » en maison centrale. Vous vous interrogez donc sur la légitimité de ce statut auquel il était encore soumis au moment de sa mort.

Pour répondre à la septième question de votre questionnaire, l'existence de certaines catégories pénitentiaires, telles que DPS, TIS ou détenu de droit commun susceptible de radicalisation (DCSR), qui permettent à l'administration de déterminer un régime de détention dérogatoire du droit commun de façon quasi discrétionnaire, contrarie l'individualisation des peines, qui est un objectif assigné à l'autorité judiciaire, mais également à l'administration pénitentiaire en vertu de la loi. La situation que vous examinez me semble, à cet égard, archétypale. Il n'y a rien de commun entre les profils pénitentiaires de ces deux personnes détenues au moment de l'évènement. Cependant, elles se voient appliquer le même régime, cette même étiquette de DPS. Les catégories pénitentiaires font donc obstacle à la nécessité de personnaliser la prise en charge et le suivi des personnes. Si on voulait qu'un détenu comme Yvan Colonna, qui après presque vingt ans passés en détention, classé au service général, ne présentait plus de risque d'évasion et n'avait pas participé à un mouvement collectif, puisse bénéficier d'un rapprochement familial qui limite les atteintes à sa vie privée et familiale, il aurait dû être soumis à un régime de détention adapté. Le statut de DPS qui est décidé en début de parcours pénal pour des raisons qui peuvent paraître légitimes génère de l'automaticité et, souvent, l'administration ne veut pas prendre de risques. Pour l'autorité judiciaire qui n'est pas décisionnaire, le traitement est parfois quelque peu administratif. J'ai écouté l'audition du directeur des affaires criminelles et des grâces qui a été au parquet national antiterroriste et celui-ci a apporté des réponses sur le fait que l'opportunité de lever ou non l'inscription au répertoire DPS n'était pas beaucoup discutée.

Certaines personnes auditionnées ont répondu à la question « a-t-on besoin de ce répertoire DPS ? » en disant qu'on ne pouvait pas se passer de ce statut, même si le faible nombre de détenus laisse penser qu'il n'est pas utilisé de manière excessive. En effet, le directeur de l'administration pénitentiaire a indiqué qu'il concernait 250 personnes sur un total de 72 000 détenus. Néanmoins vous a-t-on démontré son utilité ? Le service national du renseignement pénitentiaire a indiqué que ce statut était trop large et qu'il allait piocher au sein de ces DPS les personnes détenues qui l'intéressaient. Nous pensons donc que l'administration pénitentiaire pourrait réfléchir à un système pour suivre ces détenus sans les catégoriser et sans générer cette automaticité. Je le dis sans angélisme. Des mesures plus coercitives sont évidemment nécessaires pour certains détenus, mais l'absence de statut de DPS n'empêche pas de placer un détenu à l'isolement, de le transférer et de fouiller sa cellule plus minutieusement. En tant que magistrats, nous suivons des détenus qui sont majoritairement non signalés et qui font tout de même l'objet de ces mesures très fréquemment.

Si nous estimons collectivement que nous ne pouvons pas nous passer de ce statut, nous devons comprendre ce qu'il signifie dans la réalité : il entraîne des atteintes aux droits plus importantes que celles qui sont inhérentes à la détention, et le contrôle du juge, qui est un contrôle du juge administratif a posteriori, n'est pas suffisant. Actuellement, notre système pénal et pénitentiaire organise un régime ultra coercitif pour protéger la société contre les individus les plus dangereux et il ne permet pas toujours à ces individus d'occuper une place autre que celle qui leur est assignée.

De l'autre côté du spectre de la dangerosité, la situation de Franck Elong Abé soulève aussi une question essentielle. Il s'agit d'un individu très dangereux sur le plan criminologique et le rapport contient des éléments qui caractérisent la violence et la réitération, notamment en regard de son comportement en détention qui fait état de nombreux actes violents. Dans sa situation, une fin de peine se profilait. L'administration pénitentiaire et le juge se voient donc attribuer une tâche extrêmement difficile face à ce type de profils. Comment gère-t-on de tels individus très dangereux en prison ? Aujourd'hui, ils sont gérés par la coercition. Ce détenu a par exemple fait l'objet de mesures d'isolement très importantes et on demande à l'administration pénitentiaire de se débrouiller avec cela.

Il me semble qu'une question a été peu explorée alors qu'elle mériterait de l'être : quel était le profil psychiatrique de ce détenu ? Quel a été son parcours de soins en détention ? Le service public hospitalier est chargé des soins en prison et je pense qu'à la question « pourquoi Franck Elong Abé n'a pas été orienté en QER ? », à laquelle certaines personnes vous ont apporté des réponses, il faudrait ajouter la question du parcours de soins. Qu'a-t-on essayé de faire du côté du trouble psychiatrique ?

En ce qui concerne les difficultés dans l'organisation judiciaire, je ferai la même réponse que mon collègue : à la lecture des éléments auxquels nous avons eu accès, nous estimons qu'aucune difficulté n'a été mise en lumière à cet égard par les circonstances des faits telles qu'elles ressortent de ce rapport.

Par ailleurs, je ne me prononcerai pas sur les avis des autorités judiciaires qui ont été émis. De manière générale, l'IGJ indique que les autorités judiciaires ont été amenées à donner un avis qui n'était pas prévu, c'est-à-dire non fondé en droit, et qui ne liait pas l'administration. Cet avis a pourtant prévalu. Si l'administration demande un avis non obligatoire et décide de le suivre plutôt que les avis obligatoires, il en va de la responsabilité celle-ci. En tant que juges, nous sommes régulièrement amenés à demander des avis qui sont prévus et, si on choisit de demander l'avis d'une autorité qui n'a pas à le donner et que nous décidons de le faire prévaloir dans notre décision, la motivation de celle-ci permet de contrôler les motifs qui ont prévalu.

Les textes prévoient un recueil d'avis des autorités judiciaires pour ce qui concerne le volet judiciaire de l'exécution de la peine. Lorsqu'on demande l'avis de l'autorité judiciaire pour savoir si un détenu doit être transféré ou orienté dans tel ou tel quartier, ce n'est pas la capacité à regarder les éléments d'un comportement en détention et les conclusions à en tirer qui légitime l'avis de l'autorité judiciaire. Notre compétence porte plutôt sur l'aspect judiciaire : est-ce qu'une enquête en cours fait obstacle à un projet de transfert dans un autre quartier ? Y a-t-il un projet d'aménagement de peine en cours ? Y a-t-il une expertise dans une procédure judiciaire ? Nous sommes alors légitimes pour dire si le moment est bien choisi ou non. De manière générale, les dispositions applicables peuvent être source de confusion. S'agissant d'un transfert de droit commun, l'avis de l'autorité judiciaire est prévu ; s'agissant de l'orientation en QER, ce n'était pas le cas. Or tout cela est effectué avec un même logiciel. Concrètement, on renseigne un dossier d'orientation et de transfèrement, qui est régi par les dispositions du code pénitentiaire, et ce dossier contient l'avis des autorités judiciaires. L'outil utilisé représente donc peut-être une source de confusion.

Je ne me prononcerai pas sur les réductions de peine accordées et la prise en charge judiciaire, car il s'agit d'une appréciation individuelle formulée par l'autorité judiciaire.

Vous nous demandez enfin quelles sont nos préconisations pour tirer les leçons de ce drame. Pour l'évaluation de la dangerosité, je vous renvoie à mon propos sur les statuts spécifiques. Comme une décision du Conseil constitutionnel l'a invité à le faire, le législateur pourrait se pencher sur les conséquences, sur les droits en détention des personnes détenues, attachées à un régime décidé par l'autorité administrative. L'autorité administrative doit-elle vraiment, de manière trop discrétionnaire, décider de régimes avec des conséquences qui semblent ensuite figées ? Il nous faut enfin progresser sur la question de l'accès au soin des personnes détenues.

Je représente le syndicat Unité magistrats-Force ouvrière et nous avons, en tant qu'organisation syndicale, les mêmes objectifs que les deux autres syndicats. Nous présentons tout de même une singularité, car nous sommes les seuls à faire partie d'une confédération qui est très représentée au sein de l'administration pénitentiaire, ce qui nous offre une forme de transversalité. Nous travaillons donc beaucoup en synergie – et non en silos, souvent source de dysfonctionnements – ce qui est assez singulier au sein du ministère de la Justice, comme nous avons pu le voir dans le cadre de votre enquête.

Nous avons tout à fait compris l'intérêt de cette commission d'enquête, dont j'imagine qu'elle s'inscrit dans le champ direct de l'article L. 7 du code pénitentiaire, qui met à la charge de l'organisation pénitentiaire le fait d'assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Cela n'a pas été le cas, et cette commission d'enquête et donc tout à fait légitime.

En tant qu'organisation syndicale, notre propos se situe sur une ligne de crête et il interroge parfois notre capacité à vous répondre, non parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous ne disposons pas des éléments pour donner satisfaction à chacune de vos interrogations.

Notre syndicat fut le seul à militer en faveur du renseignement pénitentiaire à l'époque où Jean-Jacques Urvoas était ministre. Nous avons en effet toujours pensé que ce sujet était extrêmement important. La précédente garde des Sceaux, Christiane Taubira, était plutôt opposée à cette vision du renseignement pénitentiaire, estimant que l'on créerait peut-être de la confusion en incluant du renseignement dans une administration qui avait davantage vocation à œuvrer en matière de réinsertion, de sécurité et de protection.

Le renseignement pénitentiaire a depuis gagné toute sa légitimité, mais je ne suis pas sûre qu'il ait gagné toute son opérationnalité, ou toute son opérabilité. Pourtant, il s'agit de l'enjeu majeur sur des profils parfois qualifiés de « haut du spectre » ou de particulièrement dangereux. En effet, pourquoi faire du renseignement pénitentiaire si celui-ci n'est pas partagé avec les bonnes personnes et n'est pas utilisé au bon moment pour éviter des drames, ou du moins pour être opérationnel ? Ce renseignement, son organisation, la façon dont il est collecté et partagé représentent donc des enjeux majeurs.

En tant que magistrats, nous ne sommes pas à la marge du renseignement pénitentiaire, nous y participons à notre niveau. Or il ressort des auditions que vous avez déjà menées que ce renseignement sur la dangerosité, les éléments qui pourraient ou devraient être intéressants pour la gestion des détenus dangereux, ne sont pas toujours partagés, y compris du côté des magistrats, en particulier les JAPAT. Eux-mêmes ne sont parfois pas destinataires de ce renseignement. Il semblerait que ce partage des renseignements ne soit pas non plus tout à fait clair au sein de l'organisation de la détention entre le délégué local au renseignement pénitentiaire, l'administration régionale, l'administration centrale et les chefs d'établissement. Tout le monde ne semble pas avoir obtenu tous les renseignements – et je ne parle pas des renseignements intéressant les services du premier cercle, comme la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ou le parquet national antiterroriste.

Au détour du drame que représente la mort de quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir – encore une fois, l'article L. 7 du code pénitentiaire rappelle qu'une personne sous main de justice doit bénéficier d'une sécurité réelle, et non de papier –, la question du renseignement mérite sans doute un débat et des préconisations que votre commission d'enquête pourrait formuler sur son partage et sur la manière de l'exploiter de manière utile et pertinente.

Notre organisation souhaite donc attirer l'attention de votre commission sur ce sujet de l'organisation du renseignement. Je ne répéterai pas ce qu'a dit mon collègue de l'USM sur le fait que la justice ne dispose sans doute pas de tous les moyens humains, organisationnels et technologiques pour faire face à ses missions, bien qu'il s'agisse d'une réalité ; cependant, cette réalité n'est sans doute pas opposable à votre commission d'enquête. Même si c'est un constat que je partage, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous manquons de moyens à chaque fois que survient un dysfonctionnement ; nous devons aller plus loin dans la réflexion. Nous sommes évidemment prêts à répondre à vos questions et je pense que cette commission doit effectivement avoir une vision globale sur le fonctionnement de l'administration pénitentiaire et de la justice, mais également sur la manière dont on traite aujourd'hui les détenus, avec cette nouveauté que constituent les profils dangereux et ceux présentant un aspect psychiatrique extrêmement important. À cet égard, nous disposons de peu d'outils et les possibilités de prise en charge effective sont insuffisantes pour les mettre à l'abri de leur propre dangerosité et, surtout, pour protéger les autres. Notre syndicat souhaite d'ailleurs depuis longtemps qu'une réflexion soit menée sur des établissements spécialisés. Actuellement, il n'y a pas de vision très claire sur la manière dont doivent être traités des profils classés génériquement comme terroristes ou extrêmement dangereux, mais qui correspondent en réalité à des profils très différents. L'idée d'avoir des établissements spécifiques, classifiés, avec des prises en charge parfois très importantes sur le plan psychiatrique doit aussi alimenter votre débat.

Nous n'avons pas accès au dossier et nous ne pourrons pas répondre à l'ensemble de vos questions. En outre, nous n'avons pas vocation à donner un avis sur les décisions prises par nos collègues. Toutefois, nous pouvons mener une réflexion sur la manière dont la justice s'organise et dont l'administration pénitentiaire gère les situations. Le rapport de l'IGJ pointe de manière très claire des dysfonctionnements et nous partageons tout à fait son analyse. Ils ont été listés en trois parties essentielles et les recommandations nous semblent également tout à fait pertinentes. Selon ce rapport, les circonstances qui ont conduit à l'agression mortelle du 2 mars 2022 n'ont pas pour origine un dysfonctionnement direct de l'organisation judiciaire, qu'il s'agisse du défaut de vigilance du surveillant sur les activités, de la mauvaise exploitation des images des caméras de vidéosurveillance ou d'une absence d'orientation de Franck Elong Abé en QER. Tous ces éléments relèvent exclusivement de la compétence de l'administration pénitentiaire, qui n'était absolument pas liée par les avis des magistrats antiterroristes, même si ceux-ci n'étaient pas nécessaires.

Vous nous demandez si, au regard du rapport de l'IGJ, les avis réservés et très réservés émis par les autorités judiciaires concernant l'affectation de Franck Elong Abé en QER nous paraissent fondés. Nous souscrivons à l'analyse juridique de l'IGJ ainsi qu'à sa recommandation n° 8. Nous relevons que les avis émis par les autorités judiciaires ne liaient aucunement la DAP, qui avait toute latitude pour affecter l'intéressé en QER, ce que relève ce rapport à la page 44.

S'agissant des réductions de peine, nous n'avons pas accès au dossier pénal de l'intéressé et ne pouvons donc pas vous répondre ni émettre un avis sur des décisions rendues par des magistrats, qui sont indépendants.

Vous nous demandez – c'est votre cinquième question – si nous estimons que Franck Elong Abé avait fait l'objet d'une prise en charge judiciaire et pénitentiaire adaptée à sa dangerosité avant l'agression mortelle du 2 mars 2022. Encore une fois, n'ayant pas accès au dossier pénal et judiciaire de l'intéressé, nous ne pouvons pas vous répondre de façon précise. Toutefois, des questionnements pourraient être soulevés en lien avec le partage de l'information et du renseignement. Il me semble d'ailleurs que, lors de leur audition, les JAPAT ont déclaré qu'ils n'étaient pas destinataires de ce renseignement pénitentiaire qui pourrait éclairer leurs prises de décisions. La cheffe d'établissement a indiqué qu'elle n'était pas au courant de la dangerosité réelle du détenu, ce qui semble important en termes de prise en charge. Comment est-il possible que ces informations sur ce type de détenu ne soient pas partagées ?

Votre sixième question porte sur nos préconisations pour que les leçons de ce drame et des circonstances qui y ont conduit soient tirées. Le schéma hiérarchique du renseignement pénitentiaire pourrait être clarifié et l'instance décisionnelle nettement identifiée. Par ailleurs, le cloisonnement entre le renseignement pénitentiaire et les chefs d'établissement, qui n'ont aucun lien hiérarchique ou fonctionnel, doit être totalement repensé selon nous. Plus généralement, cette affaire a révélé tous les travers du travail en silos des acteurs de l'administration pénitentiaire et du monde judiciaire. En matière de prise en charge des détenus terroristes, la multiplication des dispositifs et des intervenants, parfois en concurrence, complexifie la prise en charge des détenus, ou la rend inefficiente. L'empilement textuel rend illisibles le champ de compétences et le périmètre d'intervention des différents acteurs. Notre organisation préconise donc de procéder à un état des lieux de l'existant et à l'évaluation de leur efficacité et de leur interopérabilité. Je ne doute pas que ce point fasse partie de vos objectifs.

En ce qui concerne le statut de DPS et le régime qui lui est applicable, notre organisation n'ignore pas que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a condamné à l'occasion d'un arrêt du 9 juillet 2009. Pour autant, notre syndicat, suivant les recommandations de la Cour, n'est pas opposé par principe à ce statut, mais à certaines modalités de sa mise en œuvre. Comme l'a dit mon collègue, il y a un aspect politique évident qui n'est pas toujours très clair à cet égard. On peut prévoir une surveillance étroite du détenu qui présente une particulière dangerosité si elle est conforme à un objectif de sécurité que tout le monde est en droit d'attendre, y compris la société et les autres détenus confrontés à ceux placés sous ce statut. Je crois donc qu'il est très important de revoir ce statut et, peut-être, de ne pas en faire un outil de gestion, qui pourrait être inadapté à certains profils.

Enfin, comme la CEDH le souligne, les rotations de sécurité pourraient être réduites au strict minimum, et les décisions de mise à l'isolement devraient être prononcées sur des motifs clairement établis et pour une durée limitée. Il serait peut-être aussi nécessaire de mettre un terme aux fouilles corporelles intégrales systématiques, sauf en cas d'absolue nécessité. Au vu de vos auditions et des éléments transmis à votre commission et s'agissant des recours faits à l'encontre du statut de DPS, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont celui-ci a été attribué à M. Colonna. J'imagine que votre commission fera toute la lumière sur ce sujet et donnera peut-être des suites à ce qui a été dit lors des auditions quant à la manière dont l'administration pénitentiaire a utilisé ce statut.

Par conséquent, notre organisation demande la suppression ou, à défaut, la réécriture de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire qui donne compétence au garde des Sceaux s'agissant de l'inscription et du retrait du statut de DPS afin d'éviter une instrumentalisation parfois plus politique. Nous souhaitons une évolution de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire qui confierait à la seule autorité judiciaire l'inscription ou la radiation au répertoire des DPS. De plus, un débat contradictoire devant les JAPAT en audience publique devant le tribunal de l'application des peines devrait avoir lieu pour chaque décision de prolongation ou de radiation. Cette décision serait susceptible d'appel devant la CHAP spécialisée de Paris – qu'il conviendrait sans doute de renforcer – et de pourvoi en cassation. Le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice en la matière serait supprimé, ainsi que les possibilités de recours devant les juridictions administratives. Unité magistrats sollicite par conséquent un élargissement des compétences actuelles des JAPAT dans ce domaine.

Je vous remercie pour les présentations denses que vous avez fournies en réponse aux questions transmises par le rapporteur et à la lumière de vos connaissances sur les auditions que nous avons menées.

Nous sommes, au sein de cette commission d'enquête, des représentants du peuple qui enquêtent en complément de l'enquête judiciaire, et dans le champ qui est le nôtre, sur quelque chose de grave. Il ne s'agit en effet pas de deux détenus qui se seraient croisés par hasard et qui se seraient affrontés. À ce stade, il est déjà possible, au vu des chefs d'inculpation et de ce qui a été rendu public, de qualifier ces faits d'assassinat, avec un degré de préméditation qui ne fait plus de doute.

Nos travaux comportent deux faces. D'un côté, notre commission a vocation à faire le maximum de lumière sur ce qui s'est passé s'agissant du parcours carcéral, des dysfonctionnements, voire des fautes lourdes et systémiques qui ont pu se faire jour dans la genèse de cet évènement et autour de cet acte. De l'autre côté, elle formulera des recommandations générales pour la suite, exercice auquel vous vous êtes prêtés. Vos recommandations rejoignent d'ailleurs un certain nombre de propositions qui ont déjà été émises par d'autres acteurs auditionnés. Celles-ci découlent de divers constats, y compris sur la dimension politique dans la gestion de certains statuts, car vous n'êtes pas les seuls à évoquer ce sujet.

Sur la question centrale relative aux raisons pour lesquelles nous nous intéressons aux dysfonctionnements de l'appareil judiciaire – puisque vous avez évoqué votre questionnement sur la légitimité de votre venue –, nous suivons évidemment le rapport de l'IGJ mais nous allons aussi au-delà au travers de nos auditions. Nous ne nous situons en effet plus au stade des simples responsabilités individuelles des agents ou des directeurs d'établissement qui ont déjà été soulignées par l'IGJ. Nous nous intéressons également aux rouages qui ont amené ce drame à la lumière de ce qui a été dit devant cette commission.

Pourquoi l'appareil judiciaire ne peut-il pas être exclu de cette analyse sans faux-fuyant quant à son rôle ? D'abord, il y a l'écho dû aux avis réservés et très réservés dont vous avez fait état en lien avec la première demande faite unanimement par la commission disciplinaire unique (CPU) dangerosité, soutenue par la direction de Condé-sur-Sarthe et par la direction interrégionale, et qui a été pointée dans le rapport. Cette demande a été émise pour que Franck Elong Abé aille en urgence en QER. Évidemment, nous nous interrogeons sur le fait que la DAP n'était pas liée par ces avis et sur les échanges politico-techniques sur ces questions.

Le rapport de l'IGJ indique également que le JAPAT et le PNAT – dont l'avis était « très réservé » – n'avaient pas à intervenir dans un domaine de compétence qui n'était pas le leur. Quand on met en lumière ce fait précis, associé à cet individu avec sa qualification de terroriste islamiste, et les statistiques des terroristes islamistes qui ne sont pas allés en QER depuis leur mise en place – ils sont entre 13 et 18 –, M. Elong Abé est certainement le seul parmi ces TIS à n'être pas allé en QER sur le fondement d'un tel avis. Nous n'avons pas encore la réponse à cette question, car l'administration pénitentiaire tergiverse pour l'instant, mais nous allons l'obtenir. Pourquoi insistons-nous là-dessus ? Parce que grâce aux auditions, nous connaissons mieux le fonctionnement de la communauté du renseignement ainsi que la gestion du parcours carcéral et de la sortie de l'individu lorsqu'il est terroriste islamiste. Il était effectivement radicalisé et terroriste islamiste. Ces avis réservés et très réservés ont été donnés – je cite et je fais écho à votre propos, madame Reuflet – en raison du comportement de l'individu. Le JAPAT et le PNAT persistent et signent en indiquant, en audition, que c'est en raison de leur connaissance de sa dangerosité qu'ils ont rendu de tels avis, et pas pour d'autres raisons. Les services extérieurs de renseignement font état d'éléments tendant à placer cet individu, non pas dans les dangereux parmi les dangereux, mais dans le haut du pavé répertorié, c'est-à-dire peut-être dans les 1 % à 5 % des terroristes islamistes incarcérés les plus dangereux. Ils ont en outre remis tous les éléments de renseignement, pour ce qui concerne le territoire national, à la DGSI et au PNAT en tant que « meneurs de jeu ». Au vu de la distribution de cette information en aval sur cette dangerosité, la situation prend une autre dimension.

Les avis réservé et très réservé prennent une autre dimension, notamment l'avis très réservé du PNAT qui avait connaissance, selon un certain nombre d'acteurs, des qualificatifs figurant dans les rapports concernant cet individu. Certains acteurs nous ont dit que le haut du spectre concernait l'ensemble des terroristes islamistes. Cependant, ce n'est pas ce qu'indiquent d'autres acteurs, qui précisent qu'il était extrêmement dangereux, aguerri, qu'il avait participé à des attaques contre la coalition au Pakistan, qu'il était schizophrène et qu'il était référencé comme tel par les autorités américaines. Il a été dit devant cette commission que ces informations étaient en possession des « meneurs de jeu » qui devaient ensuite les distribuer vers l'aval.

Lorsqu'on croise cette situation avec le fait que la dangerosité du détenu a mené à l'émission de ces avis, rares, concernant ce parcours, la responsabilité prend une autre ampleur et je pense que vous le comprenez aisément. De surcroît, c'est en raison de cette dangerosité que cet individu n'a pas été mis en QER à plusieurs reprises. C'est en raison, nous a-t-on dit, du fait qu' « il allait mieux à Arles » que la marche en avant vers la détention ordinaire s'est poursuivie. De l'autre côté, le chef de l'IGJ dit qu'il était impossible pour l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire si elle avait su qu'il était considéré comme « haut du spectre » et qu'il était extrêmement dangereux. Ce constat est d'ailleurs corroboré par M. Urvoas et Mme Belloubet qui estiment qu'il n'avait rien à faire en détention ordinaire et en emploi au service général. La chaîne de responsabilité prend donc une autre dimension compte tenu du rôle de pivot du parquet national antiterroriste, en particulier vis-à-vis de ce parcours.

En outre, le parquet national antiterroriste est intervenu dans la gestion du statut de DPS, notamment des détenus du « commando Érignac ». Il est intervenu au niveau de la commission locale au regard des trois critères jugés larges par le directeur de l'administration pénitentiaire et qui ne faisaient pas intervenir l'administration pénitentiaire, comme Laurent Ridel l'a indiqué.

L'ancien Premier ministre Jean Castex avait donné un avis défavorable à la levée du statut de DPS, ne suivant pas les avis favorables des commissions locales DPS émis pour l'un des détenus en question, à savoir M. Alessandri. Il a insisté sur le fait que le PNAT était très défavorable à une telle levée alors que la commission locale y était favorable ; c'est dire le rôle prégnant de l'intervention du PNAT dans la gestion des détenus du « commando Érignac » alors qu'il y avait des demandes de transfert et que celui-ci aurait pu avoir lieu malgré ce statut. C'est pour ces raisons que nous nous posons la question des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire, entre autres choses. S'agissant de la chaîne de responsabilité et à la lumière des éléments qui alimentent cette commission, nous allons donc un peu plus loin que les seules conclusions de l'IGJ, sur lesquelles nous nous appuyons cependant.

Je prends note du fait que vous n'allez pas vous prononcer sur les avis donnés par les magistrats. Néanmoins, je manquerais à mon devoir si je ne précisais pas que nous faisons face à une affaire grave, et même très grave, du point de vue de la gestion en miroir de deux individus avec des dimensions politiques ou systémiques qui se font jour, d'une part, dans le parcours de M. Elong Abé – avec le trouble engendré par un certain nombre de faits qui ont été mis en lumière, notamment ce matin en conférence de presse – et, d'autre part, dans l'attitude des services de renseignement, et dans celle du parquet national antiterroriste dans la gestion du statut de DPS des membres du « commando Érignac ».

Je vous remercie d'avoir indiqué ce qu'il en était fonctionnellement de la gestion du statut de DPS avec la prégnance de la décision du garde des Sceaux ; ce sont effectivement les textes. Néanmoins cela recoupe les propos d'un certain nombre d'acteurs qui, sans admettre une gestion politique, ont souligné la dimension particulière représentée par certains détenus.

Certains d'entre vous – je pense notamment à M. Friat – ont travaillé au sein de l'administration pénitentiaire. Compte tenu de l'organisation pyramidale évoquée, peut-on considérer que, dans le cadre du statut de DPS actuel – et nous envisageons de le réformer car nous pensons qu'il faut effectivement regarder vers l'avenir –, des instructions particulières ont pu être données par la Chancellerie dans de tels dossiers sensibles ? Une telle fluidité d'information est-elle de l'ordre du possible ? Nous ne sommes pas là pour accuser quelqu'un en particulier, nous parlons de systèmes et nous voulons clore une époque à la suite de cet assassinat. Il est aussi important d'avoir une connaissance des enchaînements qui se sont produits, sans forcément qu'il y ait une dimension judiciaire à la clé, mais seulement dans le but de réformer le système. Le système qui entoure le statut de DPS, tel qu'il ressort de vos propos et compte tenu de cette dimension pyramidale, laissait-il libre cours à ce genre d'instruction dans certains dossiers sensibles ? Je veux bien sûr parler des détenus corses, mais nous pourrions parler des détenus basques. Je cite les Corses et les Basques, car ils ont été évoqués devant nous, notamment par une ancienne garde des Sceaux. Nous explorons ce système pour le réformer et je peux d'ores et déjà dire que la proposition que vous faites m'agrée. Elle avait d'ailleurs déjà été évoquée par l'ancien Premier ministre, bien qu'il ait été un peu mis en défaut dans la pratique selon moi.

Monsieur le président, je vous remercie pour ces précisions. Il est certain que, au sein de la catégorie des DPS cohabitent différents publics. Il est évident pour tout le monde, comme pour ceux qui ont pu le vivre de l'intérieur – c'est mon cas, et sans trahir les secrets auxquels je suis astreint –, que le politique porte un regard particulièrement acéré en ce qui concerne les DPS terroristes, islamistes ou autres, et assimilés. Il est également clair que l'impulsion est souvent politique.

Nous l'avons vu pour les Basques : le changement de positionnement de l'administration est intervenu dans le cadre d'un processus politique que nous connaissons tous et qui a été impulsé par une volonté politique, notamment s'agissant des établissements qui devaient être exclus pour l'accueil des Basques, du fait qu'il ne fallait pas détenir plus de deux étarras par établissement, et que ceux-ci devaient être plutôt éloignés de la frontière espagnole. À mon sens, il est tout de même de la responsabilité du politique, des ministres – qui sont là pour cela – d'impulser une politique nationale aux services administratifs qui sont sous leur responsabilité.

Les DPS dépendent d'une commission locale et d'une commission nationale au niveau de la DAP à laquelle, de mémoire, participent à la fois le bureau qui s'occupe des affectations dans les établissements pénitentiaires, le bureau du renseignement, la sous-direction antiterroriste (SDAT) et la direction nationale de la police judiciaire. Ces services apprécient la situation à l'aune des renseignements propres dont ils disposent, à savoir la dangerosité de tel individu ou de tel mouvement. Mais les services ne s'autorisent pas seuls à adopter une position évolutive voire disruptive s'ils ne s'en sentent pas a minima autorisés par le politique. Pour dire clairement les choses, on a parfois tendance à ouvrir des parapluies ou à rester dans l'attentisme. Pour cette raison, le statut de DPS ne doit pas être judiciarisé à mon sens. C'est un acte de responsabilité politique, lequel s'appuie sur les éléments apportés par les services. Le judiciariser reviendrait à mélanger un peu plus la responsabilité administrative et judiciaire, la police administrative et la police judiciaire. Dans le système actuel, en restant sur une décision administrative, il existe un juge naturel en la personne du juge administratif. Je ne vois pas quelle est la plus-value du regard judiciaire sur une décision administrative. Que l'on renforce le contrôle des collègues magistrats administratifs, je n'y vois que des avantages en termes de droits et de garanties, mais de grâce, arrêtons de mélanger systématiquement le judiciaire et l'administratif.

Au sujet du renseignement pénitentiaire, pour avoir été modestement présent au moment où ce service est devenu un service de renseignement de plein exercice du second cercle, je pense qu'il y a eu, au début, pour reprendre l'expression de Marivaux, une double méprise. Les collègues magistrats judiciaires, c'est-à-dire les JAP et les JAPAT, ont pensé que ce service avait été créé pour leur apporter des éléments utiles et nécessaires afin de fonder leurs décisions. En fait, pas du tout : il s'agit d'un service de renseignement qui a vocation à servir, avant toute chose, la communauté du renseignement. Quand le service a été créé, la question s'est posée de savoir si on donnait à la DGSI ou à la pénitentiaire la compétence d'investiguer dans les maisons d'arrêt. On a décidé de la confier à la pénitentiaire, car il s'agit d'un monde clos, spécifique et – pour parler un peu vulgairement – dans lequel quelqu'un qui n'est pas de la pénitentiaire serait très rapidement « détronché ». Ce service a donc été confié aux agents de la pénitentiaire qui connaissent les codes et ont cette facilité à se mouvoir de façon relativement discrète à l'intérieur des enceintes pénitentiaires.

La double méprise provient aussi du fait que ce service de renseignement pénitentiaire a deux missions : assurer le bon ordre dans les établissements, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y a pas de mauvais coups en préparation à l'intérieur des murs – une action terroriste, une évasion ou des infractions, quelles qu'elles soient ; mais aussi, et surtout, faire le lien avec les services de renseignement à l'extérieur, qu'il s'agisse du renseignement territorial, de la DGSI ou de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Ce service a en effet été créé en 2014-2015, dans un contexte que nous connaissons tous. Selon le raisonnement des services de renseignement, ce qui se passe à l'intérieur des murs relève de la responsabilité de l'administration et du renseignement pénitentiaires. Le service de renseignement extérieur à la détention souhaite quant à lui savoir quelle est la dangerosité d'une personne qui sort. D'où ce qui a été mis en place dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux (GED) avec les préfets, avec des informations transmises par le renseignement pénitentiaire à destination des autres services qui assurent le suivi à l'extérieur.

Il ne faut pas oublier que si 70 000 personnes sont dans les murs, avec des terroristes et des radicalisés, la pénitentiaire en suit bien davantage, c'est-à-dire environ 200 000 ou 250 000 en milieu ouvert, où il y a également du renseignement à récolter. La difficulté du renseignement pénitentiaire réside dans le fait qu'il est un service de renseignement : il a avant tout vocation à alimenter en renseignement les membres de la communauté du renseignement, ce qui ne veut pas dire que les renseignements qu'il collecte ne vont pas également servir au judiciaire. Cependant, un tri sera opéré entre ce qui va au renseignement, ce qui va au judiciaire, et ce qui alimente à la fois le renseignement et le judiciaire. Par ailleurs, comment fait-on remonter le renseignement ? Il s'agit de la problématique bien connue du blanchiment de celui-ci. Comment blanchit-on du renseignement en matière judiciaire ? Évidemment, personne n'imagine que le judiciaire voire les directions d'établissement puissent aller piocher directement dans les bases de données du renseignement, car certaines informations proviennent d'autres services de renseignement et par conséquent, la règle du tiers service s'applique. Il est cependant nécessaire de mener une réflexion sur la manière de fluidifier l'information entre le service du renseignement pénitentiaire et les services judiciaires ou administratifs.

Dans un monde idéal, lorsque le service du renseignement pénitentiaire obtient des éléments qui lui paraissent pertinents pour le judiciaire ou l'administratif, il les fait ressortir par d'autres voies, c'est-à-dire par les directeurs d'établissement ou via les CPU. Au sein de la CPU, le DLRP demande alors à un collègue de la pénitentiaire de faire ressortir le renseignement sous une autre plume que la sienne afin qu'il n'apparaisse pas en première ligne. Pourquoi le renseignement ne doit-il pas apparaître en première ligne ? Parce qu'il ne faut pas donner à la cible en détention d'information selon laquelle elle est particulièrement suivie par le service de renseignement. Il faut donc parvenir à blanchir suffisamment l'information.

Merci pour ces éléments. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de toutes les auditions…

Je n'en doute pas mais malheureusement, dans le cas d'espèce qui nous occupe, tout ce que vous venez de dire a explosé devant les faits. Je résume mon propos afin de ne pas être trop long mais tout a explosé, de l'évaluation en GED au suivi en passant par le fait de faire remonter des informations par d'autres circuits… Ce matin, nous avons fait état de quelque chose qui sème le trouble à propos d'une information, que nous venons d'apprendre, datant de la veille de l'assassinat. Elle nous a été remontée par le renseignement pénitentiaire, n'avait pas été évoquée en commission et n'était pas mentionnée dans le logiciel Genesis de l'administration pénitentiaire. Beaucoup de choses explosent donc dans l'évaluation de cette « toile d'araignée ».

Il faut savoir quel outil on veut. Veut-on un outil de renseignement ou un outil ouvert à tous ?

J'entends ce que vous dites, car cela nous a été dit en amont du cas posé par la cheffe de service du renseignement pénitentiaire et le délégué du renseignement pénitentiaire, mais ce qui s'est passé est tellement énorme que, soit une gestion apocalyptique de l'ensemble du système est en cause, soit une main invisible a agi. Il ne peut pas y avoir d'autre alternative.

Vous expliquez que le parquet national antiterroriste disposait d'informations qu'il n'a pas partagées. Je ne connais pas ces informations et ne vais donc pas m'engager sur un terrain qui pourrait être glissant.

Les informations que je vous donne ici, les propos que j'évoque ne sont pas mes propos, mais ceux que le service de renseignement a tenus devant cette commission. Il a transmis les éléments que j'ai indiqués au PNAT : il s'agit d'une information. Vous pouvez contester ce que je vous dis mais c'est factuel, il ne s'agit pas de l'interprétation de Jean-Félix Acquaviva.

Je ne conteste pas quoi que ce soit. Je ne peux cependant raisonner que sur les éléments que j'ai en ma possession. Je ne suis pas membre de cette commission.

Il s'agit d'une commission d'enquête parlementaire, les auditions et les propos sont enregistrés. Je sais que mon discours est agaçant, mais j'aimerais avoir un débat sur le fond, sur quelque chose qui est avéré. Nous n'allons pas avancer si nous remettons en cause ce qui est avéré.

Je ne peux toutefois réagir que sur ce que je connais et je n'ai malheureusement pas assisté à toutes les auditions, même si j'ai lu un certain nombre de comptes rendus.

Je vous en remercie, monsieur le président. J'entends donc que des informations auraient été gardées au niveau du PNAT, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Cela peut ramener à une vieille question que posent l'USM et d'autres organisations syndicales : est-il normal que le parquet à la française soit en quelque sorte soumis à l'autorité politique et au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux ?

Je suis assez interpellé par ce que je viens d'entendre. Pourriez-vous repréciser votre position sur le parquet, qui appelle peut-être un échange ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.

Soyons bien clairs : je n'ai jamais pensé que le garde des Sceaux ait pu donner des instructions individuelles dans ce dossier. On nous dit que le PNAT, une autorité judiciaire donc, aurait eu des informations qu'il n'aurait pas partagées. Je prends cette information mais je ne sais pas quelles conclusions en tirer. Ce que je vous dis c'est que, dans la construction de l'architecture judiciaire telle qu'elle existe, le parquet est soumis à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. C'est tout ce que je dis. De façon générale, il serait sans doute plus clair que le parquet bénéficie des mêmes garanties que les juges du siège au niveau de son fonctionnement.

Sur l'aspect politique de la gestion des DPS, vous vous demandiez s'il pouvait y avoir des zones d'influence, ou du moins des consignes lorsqu'on travaille à la DAP – je n'y ai pas travaillé. Les faits vous fournissent la réponse. Très peu de temps après le décès de M. Colonna, le statut de DPS de MM. Alessandri et Ferrandi a été levé alors qu'ils y avaient été soumis en raison, j'imagine, d'arguments forts mis en avant, comme pour M. Colonna. Il a donc fallu un décès, qui n'est pas totalement étranger à leur situation mais qui ne les concerne pas personnellement, pour que leur statut soit levé. Vous avez la réponse.

Sur le débat entre judiciarisation et gestion plus administrative, nous sommes très favorables au renseignement et à son utilisation de manière loyale. Par conséquent, la judiciarisation du renseignement me semble constituer un enjeu capital aujourd'hui. Le politique est très intéressé par la gestion des infractions terroristes, aussi dites « politiques », car elles mettent souvent en péril le pouvoir politique. Toute la difficulté pour les magistrats réside dans le fait de résister à toute influence politique et d'exercer de manière indépendante, que l'on soit au parquet ou au siège – car il peut aussi y avoir des zones d'influence au niveau du siège, même si les magistrats y sont plus indépendants du point de vue statutaire. Outre le fait de résister à cela, il est nécessaire d'avoir des procédures loyales.

Lorsque je parle de judiciarisation et de mettre fin aux prérogatives administratives, ou du moins du politique, sur ce sujet, c'est pour amener une égalité de traitement. La judiciarisation doit permettre au moins une égalité de traitement, une forme de transparence dans la gestion et de recours. La question sur laquelle nous butons toujours par rapport au renseignement pénitentiaire et sa judiciarisation est le contradictoire : nous avons du renseignement, mais nous ne pouvons pas vraiment le transmettre à l'autorité judiciaire, car ce ne serait plus vraiment du renseignement si nous le faisions. Il existe donc tout un système de notes blanches, de off, etc. Je pense que nous devons dépasser cela et nous montrer plus disruptifs.

Des solutions existent. Pour certains contentieux, certaines procédures – notamment celles qui ont trait aux infractions terroristes qui sont au cœur du débat –, il suffirait d'imaginer des méthodes de judiciarisation du renseignement transparentes, loyales, mais non contradictoires. Cela peut évidemment choquer mais lorsqu'il y a des enjeux de sécurité de haut niveau, il devrait exister des procédures loyales, mais pas contradictoires, afin que le renseignement puisse être utilisé pour un certain temps de manière intelligente et utile. Actuellement, on se situe entre les deux, et nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous le voyons d'ailleurs au travers de cette commission. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'utilisation du renseignement pénitentiaire ; je pense qu'il y a plus à faire que simplement s'assurer, au regard de certains profils, de la sécurité à l'extérieur avec les services de renseignement. Nous n'avons pas la culture du renseignement au sein de l'autorité judiciaire. Il faudrait la développer, mais de façon loyale, transparente et peut-être, parfois, dans un premier temps, non contradictoire, c'est-à-dire lors des phases de gestion de profils très dangereux ou terroristes. Il est intéressant d'investir ce champ de réflexion afin de ne pas retomber sur les mêmes apories.

Vous avez par exemple indiqué avoir obtenu un renseignement, dont j'ignore tout pour l'instant. Cette situation est assez frustrante, car vous êtes vous-même à la recherche d'un renseignement ; vous imaginez peut-être quelque chose qui n'existe pas, mais peut-être êtes-vous en-dessous de la réalité. Qui sait, car la gestion n'est pas toujours très claire.

Le statut du parquet est une porte d'entrée pour clarifier également tout le processus judiciaire, c'est-à-dire la manière dont s'exerce l'autorité. La centralisation des affaires terroristes et la spécialisation sont très intéressantes et font partie de notre tradition depuis les années 1980. Cependant, la centralisation a aussi des défauts, car elle concentre un pouvoir très important entre les mains d'un nombre restreint de personnes au niveau du PNAT. Nous avions beaucoup travaillé sur la commission d'enquête mise en place après les attentats du Bataclan à l'occasion de laquelle cette vision de la lutte antiterroriste, qui ne devrait peut-être pas être aussi concentrée entre les mains de quelques personnes parfois très proches du pouvoir politique, avait posé des questions sur la gestion plus générale de la lutte antiterroriste.

Je suis assez surpris que l'on puisse s'étonner des effets de la concentration, car il s'agit d'une caractéristique de toutes les grandes administrations relevant du régalien. Pensez-vous qu'il existe ou qu'il a pu exister des formules ou une architecture administratives qui pourraient, dans notre système français, échapper à ce travers ?

Au moment des réflexions sur la création du PNAT, il y avait deux écoles : d'un côté, celle de la centralisation parisienne et de la spécialisation et, de l'autre, celle, plus minoritaire, proposant de conserver la spécialisation – qui est importante et fait sans doute la force de notre système en matière de lutte antiterroriste –, mais avec une forme de déconcentration au niveau des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Nous avions dressé le constat que la menace devenait endogène, qu'elle était moins projetée, et que des poches de plus en plus importantes de cellules terroristes, islamistes et djihadistes se développaient sur le territoire. Tout en gardant une forme de spécialisation et de centralisation, on pouvait aussi imaginer une forme de déconcentration sur des antennes locales qui pouvaient s'appuyer sur les JIRS. Certains, dont je faisais partie, pensaient que des liens pouvaient être faits entre la criminalité organisée et certaines formes de terrorisme. Je ne confonds cependant pas lien et identité, car la criminalité organisée est un secteur particulier, de même que le terrorisme. Toutefois, il peut parfois y avoir des alliances, des liens et des porosités qui pouvaient être intéressants à analyser de manière plus globale. Les JIRS pouvaient donc être ce lieu de déconcentration.

Selon nous, la question du contrôle du statut de DPS ne peut pas revenir à l'autorité judiciaire, car cela créerait une confusion des rôles. La question de la sécurité dans les établissements pénitentiaires et de l'attribution de ce statut relève d'une décision de l'administration dans la gestion de la détention. L'autorité judiciaire se place quant à elle sur le terrain de l'individualisation de la peine et du parcours d'exécution de peine, qui est sans lien avec la gestion de la sécurité dans un établissement. Nous ne sommes donc pas du tout favorables à cette judiciarisation.

De plus, l'autorité administrative est soumise à un contrôle juridictionnel, celui du juge administratif. C'est aussi cet aspect que nous devons interroger. Le garde des Sceaux, en tant qu'autorité politique, prend la décision d'inscription au répertoire national DPS, ce qui offre une réponse à la question d'éventuelles interventions ou regards du politique sur cette décision d'inscription. Toutefois, l'autorité administrative prend des décisions et doit les motiver. Cette motivation s'enrichit parfois d'avis obligatoires. Vous soulevez donc la question de la transparence des critères qui ont été pris en compte dans la motivation. Vous indiquez aussi que les motivations qui apparaissent et qui sont mentionnées dans le rapport de l'IGJ ne sont pas les motivations réelles. Quel contrôle peut-on exercer à ce sujet ? Pouvons-nous nous montrer plus exigeants sur le regard que l'on porte et sur l'attente que l'on a vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, quant à la motivation de ses décisions ? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'inscrire ou non un détenu ? Il existe une certaine automaticité, des décisions un peu stéréotypées. L'appartenance à une mouvance terroriste, par exemple, induit la reconduction de décisions d'année en année, sans éléments circonstanciés et sans étayage contemporain. Il s'agit d'un réel problème dans le contrôle qui peut être exercé, et une réflexion pourrait être menée sur le sujet. Des exigences pourraient aussi être posées pour renforcer les garanties qu'on apporte à ce statut, si nous estimons toutefois qu'il est indispensable à la bonne gestion des établissements pénitentiaires.

Ce débat sur la judiciarisation ou la non-judiciarisation – et donc la prégnance des points de vue administratif et politique – dans le maintien ou la levée du statut de DPS est effectivement intéressant, mais il se pose parce que nous sommes face à une affaire particulière. En effet, les deux détenus concernés relevaient du statut de DPS, mais l'un d'eux avait formulé des demandes de rapprochement familial, qui étaient relayées par la société, les élus et la famille. Ce qui était en jeu dans le cas d'Yvan Colonna était moins le statut de DPS en lui-même que le fait qu'il empêchait le rapprochement familial, que le pouvoir politique le savait et que les critères justifiant le maintien n'avaient plus rien à voir avec son parcours carcéral, qui était jugé très correct, sans incident. Il y avait pourtant un refus de levée du statut malgré cette implication relative au rapprochement familial. Cette situation a fait dire à un certain nombre d'acteurs que le traumatisme lié à l'assassinat du préfet Érignac, et donc la dimension politique de l'acte, étaient venus se nicher au sein des critères larges relatifs à ce statut, qui se référaient uniquement à la situation pénale ou au supposé lien avec une mouvance terroriste dans le temps, ainsi qu'au supposé risque d'évasion, jugé comme très faible par les praticiens du parcours carcéral, comme ils l'ont rappelé ici.

Tout en disant qu'il n'y avait pas de gestion politique des détenus, Mme Belloubet a reconnu qu'il existait tout de même une ingénierie particulière pour les détenus basques et corses. Il ne me semble pas que vous niez cette possible existence d'une analyse politique contextuelle concernant des individus qui permettait de parvenir à ce genre de décisions. Il me semble qu'il y a une convergence des propos : dans les critères des instructions ministérielles de 2007, 2012 et 2022, et comme Laurent Ridel l'a indiqué, le caractère large des critères au sens réglementaire permettait d'avoir cette gestion politique, avec une décision politique.

Le garde des Sceaux n'est en effet pas lié par les commissions locales DPS, qui formulent des avis. Pour preuve, et c'était l'objet du débat contradictoire avec Jean Castex, la commission locale de Poissy avait, pour la troisième fois, émis un avis favorable à la levée du statut dans le cadre du rapprochement familial. Un mois plus tard, Jean Castex prend une décision contraire, donc politique, non fondée sur l'avis, pour maintenir le statut.

Sur la question des recours devant le tribunal administratif, un des éléments de l'histoire des demandes de maintien ou de levée de statut de DPS d'Yvan Colonna correspond à la mise en exergue d'un excès de pouvoir par le tribunal administratif de Toulon en 2011 avec la réunion d'une fausse commission locale DPS. Si la cour administrative d'appel de Marseille a donné raison au tribunal, le Conseil d'État a donné raison à la Chancellerie, en se référant au simple fait que les avis de la commission ne liaient pas le ministre et que, quels que soient ces avis, le choix incombait à celui-ci. Cependant, cela n'enlève pas l'intention de nuire qui a été fomentée et qui a été identifiée par le tribunal administratif de Toulon. En effet, une fausse réunion anonyme s'est tenue en 2011, avec de faux documents donnés par la DAP de l'époque. J'entends la difficulté de trancher ce débat pour l'avenir, mais il existe aussi un besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé. Comment fait-on ? MM. Colonna et Elong Abé étaient tous les deux soumis au statut de DPS, ils étaient dans une maison centrale comptant seulement 127 détenus, 15 DPS et 4 TIS, qui n'était pas en situation de surpopulation carcérale – même si des problèmes de moyens et d'absentéisme se posent. Comment cela a-t-il pu se passer, alors que la seule conséquence du statut de DPS est la surveillance accrue ?

Je vous remercie sincèrement d'avoir nourri les travaux de notre commission avec beaucoup de détails, de sincérité et de clarté. Même si vous n'avez pas donné de position sur les avis, vous avez joué franchement le jeu de la commission, ce qui n'a pas été le cas de toutes les personnes auditionnées. Je vous remercie enfin pour le débat contradictoire qui a eu lieu et qui contribue à enrichir nos travaux.

La séance se termine à seize heures quinze.

Membres présents ou excusés

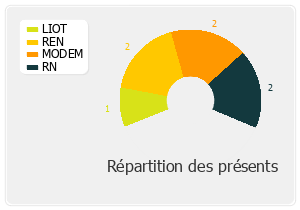

Présents. – M. Jean-Félix Acquaviva, Mme Bénédicte Auzanot, M. Romain Baubry, M. Mickaël Cosson, M. Emmanuel Mandon, M. Karl Olive, Mme Sarah Tanzilli.

Excusé. – M. Laurent Marcangeli.