Commission de la défense nationale et des forces armées

Réunion du mercredi 13 décembre 2023 à 9h00

La réunion

La séance est ouverte à neuf heures cinq.

Mes chers collègues, avant d'aborder notre ordre du jour, je voudrais vous solliciter pour la nomination d'un nouveau co-rapporteur pour la mission d'information sur « le rôle de l'éducation et de la culture dans la défense nationale ». Je vous propose de nommer Martine Étienne comme co-rapporteure pour travailler avec notre collègue Christophe Blanchet. En l'absence de commentaire et d'opposition, je considère donc que la députée citée est désignée .

(assentiment)

Nous allons évoquer ce matin les enjeux de notre défense en Afrique alors que le Président de la République a annoncé une réorganisation d'ensemble de notre présence militaire sur le continent africain.

Pour nous en parler ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir trois chercheurs. Monsieur Alain Antil, vous êtes directeur du centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales (Ifri). Spécialiste des questions de sécurité au Sahel, vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Lille et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aurez sans doute à cœur de partager votre analyse sur l'avenir de notre présence au Sahel et en Afrique de l'Ouest, alors que les discours anti-français s'y multiplient.

Madame Sonia Le Gouriellec, vous êtes docteur en science politique, maître de conférences en science politique à l'Université catholique de Lille. Vos travaux portent principalement sur les problématiques de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Cette région abrite notamment la base de Djibouti, stratégique pour l'influence de la France dans l'Indo-Pacifique.

Monsieur Abdennour Benantar, vous êtes professeur à l'Université Paris 8, enseignant à Sciences Po-Collège universitaire de Menton et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Vos travaux de recherche portent essentiellement sur les questions de sécurité et de défense en Méditerranée et au Maghreb. Alors que la France ne possède pas de base militaire permanente au Maghreb, les discours anti-français n'en sont pas moins présents dans certains États. Aussi, nous serions heureux de vous entendre sur la manière de valoriser davantage l'aspect multidimensionnel de nos partenariats.

Je vous remercie pour cette invitation et suis très heureux de partager avec vous quelques points de vue sur l'Afrique subsaharienne, en particulier sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Je traiterai successivement des évolutions sécuritaires en Afrique de l'Ouest ces derniers mois ; puis de la politique française vis-à-vis du Sahel, dont la composante militaire était importante ; et enfin des changements géopolitiques qui s'accélèrent dans cette zone comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne.

La situation sécuritaire s'est dégradée depuis les putschs au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger. Les pouvoirs militaires n'ont pas fait la preuve, en tout cas pour le moment, qu'ils étaient plus efficaces que les pouvoirs civils qu'ils ont renversés. En effet, le nombre d'attaques et de victimes a augmenté ces dernières années dans ces trois pays. Nous suivons cette évolution à travers des bases de données et nous avons par exemple observé la survenue au Mali, depuis le mois de septembre, d'attaques régulières contre des cibles dures, c'est-à-dire contre des bases militaires maliennes, par des groupes djihadistes. Ces attaques ont à la fois pour objectif d'humilier l'armée malienne, mais également de récupérer des armements.

Il existe un potentiel non négligeable d'extension de ces multiples foyers djihadistes implantés dans le Sahel central vers la Mauritanie, l'est du Sénégal et le nord de la Guinée dans les années à venir. À partir du sud du Burkina Faso, les extensions vers les pays du golfe de Guinée sont déjà étudiées par de multiples chercheurs, mais elles sont pour le moment géographiquement très limitées en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. En revanche, la situation au Bénin est plus difficile, l'implantation des groupes y est véritable et les zones touchées par les violences se sont étendues depuis deux ans.

Le Nigéria constitue un cas spécifique, puisque de nombreux États de la Fédération sont touchés par des violences. La dynamique Boko Haram est bien connue, mais ces deux dernières années, le grand problème sécuritaire concerne la structuration d'armées de bandits dans certains États du nord-ouest du pays. On estime ainsi qu'il existe au minimum 30 000 bandits qui ont la capacité d'encercler des villes moyennes et de lever le siège quand celles-ci versent un impôt. En exagérant à peine, il est possible de partir de la frontière mauritano-malienne et d'aller jusqu'au lac Tchad en traversant des zones qui sont pratiquement toutes non contrôlées par les États. En résumé, nous assistons donc aujourd'hui à une phase très particulière de fragilisation des pouvoirs civils, accompagnée d'une tentation des appareils militaires d'intervenir dans le champ politique.

Ensuite, je souhaite évoquer le lourd investissement politique français au Sahel, d'un point de vue sécuritaire, mais aussi diplomatique. D'indéniables succès tactiques ont été réalisés, à l'instar de l'opération Serval. L'opération Barkhane, très critiquée, a tout de même permis de durement éprouver les principaux groupes salafistes djihadistes qui étaient présents dans les zones d'intervention de cette opération. Pendant plusieurs années, l'appui aérien proposé par la France a permis d'empêcher les groupes armés de se réunir en grand nombre pour attaquer des cibles dures ou des villes. Depuis le retrait du partenaire français, cette couverture aérienne est imparfaitement comblée par les achats de drones de la part des pays sahéliens.

Au-delà, nous observons que la France a éprouvé de grandes difficultés à lire ce qui se passait politiquement chez les partenaires sahéliens, et notamment le fait que la présence de Barkhane était de plus en plus impopulaire et aurait à terme des impacts politiques sur ces pays. De fait, ces dangers avaient pourtant été pointés par les chercheurs, mais aussi dans certains ministères. Des avertissements ont été adressés, mais ils n'ont pas été intégrés à la décision politique. Par ailleurs, la France a aidé des appareils sécuritaires et des régimes massivement corrompus et la présence militaire majeure de la France dans ces zones ne s'est pas accompagnée d'une évolution positive dans les pratiques de ces appareils sécuritaires.

En outre, les responsables français n'ont pas suffisamment perçu que la classe politique au pouvoir au Burkina Faso et au Mali déployait une vision de l'avenir très pessimiste. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'État et son appareil sécuritaire contrôlent peut-être 30 ou 40 % du territoire. Ces régimes craignent pour l'existence de leurs pays. Et c'est pour passer ce moment crucial qu'ils avaient exprimé des besoins que la France ne pouvait pas satisfaire, c'est-à-dire des livraisons d'armes massives et le passage à des pratiques de contre-insurrection classiques très brutales, sans respect du droit international humanitaire. La France ne pouvait l'accepter et elle aurait évidemment été critiquée dans les instances internationales si elle avait appuyé une armée qui commettait des massacres dans des villages. Ce décalage allait crescendo au Burkina Faso, mais surtout au Mali.

Enfin, la France a évidemment engagé de nombreux moyens militaires, mais aussi énormément de moyens diplomatiques en faveur du Sahel et elle a été chef de file de la communauté internationale – en particulier des Européens – à travers l'appui au G5 Sahel, la création du partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel (P3S). Le retrait des Français du Sahel à la demande des Sahéliens va évidemment impacter le poids de la France dans les institutions européennes en tant que leader vis-à-vis du continent africain.

Enfin, je souhaite évoquer brièvement les changements géopolitiques rapides auxquels nous assistons actuellement. Ils se traduisent notamment par l'Alliance des États du Sahel, soit trois pays qui sortent du G5 et menacent peut-être à terme l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).

De son côté, la Russie investit massivement politiquement et militairement dans cette zone. Les Russes appuient en armes et en soutien contre-insurrectionnel, à la stabilisation et à la protection des régimes. D'un point de vue sécuritaire, leur offre est assez complète. La présence russe tend en outre à se développer. Ainsi, à l'instigation du Mali, un rapprochement entre des officiels russes et des officiels nigériens est intervenu. Depuis la fin novembre, nous entendons parler de la naissance d'un corps africain en Russie : une partie de l'armée russe sera dédiée aux partenaires africains.

Par ailleurs, le maire de la ville de Thiès au Sénégal a entamé un jumelage avec la ville de Sébastopol en Crimée. L'Ukraine a décidé d'être plus présente en Afrique, pour contrer la Russie. Le président biélorusse effectue des visites officielles en Afrique subsaharienne, au Kenya et en Guinée équatoriale, alors que la politique africaine de ce pays était jusqu'à présent inexistante. Enfin, nous avons appris il y a quelques semaines que la Hongrie allait envoyer des soldats au Tchad.

Si ces éléments ne sont pas nécessairement en cohérence, ils dessinent un environnement géopolitique en évolution rapide. Les régimes font état d'une demande de protection de plus en plus prononcée. Il est donc nécessaire de se positionner sur ces sujets.

La France se retrouve aujourd'hui entre l'embarras de choisir une ligne politique claire et la difficulté de plus en plus forte de peser sur les événements sur le continent. Il me semble que la question du « pourquoi » de notre politique en Afrique est souvent moins questionnée que celle du « comment » nous sommes sur le continent.

Or si la France se pense comme une puissance, elle se doit d'identifier ses intérêts et les valeurs qu'elle souhaite défendre sur le continent africain. La cohérence de notre réponse doit également se réaliser avec nos partenaires sur le continent, comme l'a précédemment rappelé Arthur Banga devant votre commission. Ma réflexion s'articulera en trois temps, pour évoquer d'abord quelques constats généraux ; puis l'importance de mener des politiques de défense différentes sur le continent africain, en particulier sur la côte est-africaine qui est aujourd'hui au cœur de grandes transformations du système international.

Il semblerait que nous assistions effectivement à un rejet de notre politique de défense en Afrique de l'Ouest. Toutes les actions de la France sont soupçonnées d'être des instruments de « l'impérialisme » et du « néo-colonialisme ». La population du continent est très jeune et exprime de différentes manières son attachement à la démocratie et l'importance pour elle de défendre ses droits. Les entités qui se reconnaissent dans le « Sud global » ou « les Sud » dénoncent les discours à « double standard » des Occidentaux. Une forme de néo-souverainisme est ainsi portée par les pays du Sud global et en Afrique en particulier, qui invoquent le principe d'équivalence morale. Les interventions militaires au Sahel, en Libye comme celle en Irak au préalable, sont dénoncées comme de l'ingérence et sont vécues dans ces pays, et notamment chez les jeunes, comme une manifestation d'un impérialisme occidental.

Un sentiment d'humiliation se retrouve en outre fréquemment dans les discours de nombreux pays, qui estiment perdre une partie de leur souveraineté en se soumettant aux politiques des institutions financières internationales ou au droit international. Ils considèrent que nous les forcerions à répondre à des conditionnalités politiques que des pays comme la Russie ou la Chine ne leur demandent pas nécessairement. En réponse, la France dilue sa présence en ayant une empreinte plus discrète et cherche à « multilatéraliser » et « européaniser » son action, pour légitimer le maintien de sa présence et ses intérêts propres.

Pourtant, il me semble important de penser notre politique de défense sur le continent au pluriel, puisque l'Afrique est un continent très grand, aux dynamiques parfois très différentes. Dès lors, il me semble nécessaire d'avoir des politiques de défense plutôt qu'une politique uniforme. À ce titre, j'invite à une ouverture hors du champ traditionnel francophone de l'Afrique de l'Ouest. L'idée consisterait ici à corréler capacités militaires et intérêts économiques. Nous devons clairement identifier nos intérêts pour les défendre.

Si l'Indo-Pacifique a été érigée en priorité, la côte est africaine est souvent délaissée dans cette stratégie. La France peut pourtant constituer une nation-cadre dans l'Union européenne (UE) pour porter le projet indo-pacifique, puisque depuis le Brexit, les territoires ultramarins de l'UE sont à 95 % français. La liberté de circulation, notamment en mer Rouge, constitue une priorité à l'heure où le conflit israélo-palestinien semble s'exporter dans cette zone, comme en témoignent les diverses attaques des Houthis ces derniers jours contre des navires, notamment commerciaux ou pétroliers.

De nombreux acteurs cherchent aujourd'hui à contrôler la mer Rouge, notamment à travers les ports. Je pense aux pays du Golfe en général et aux Émirats arabes unis en particulier. Or si nous souhaitons vraiment nourrir une ambition en Indo-Pacifique, nous ne devons pas délaisser cet espace, qui est très investi par la Chine. En effet, la Corne de l'Afrique fait partie des routes maritimes du projet chinois des Nouvelles Routes de la soie, dite Initiative BRI (Belt and Road Initiative) lancée en 2013. La Chine est ainsi présente militairement à Djibouti depuis 2017, avec l'idée d'intégrer cette région dans la BRI, dont les 120 millions d'habitants de l'Éthiopie et, plus largement, le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa).

De son côté, la Russie témoigne d'un intérêt particulier pour la mer Rouge et notamment l'Érythrée. Un accord est ainsi intervenu entre Sébastopol et le port de Massawa. L'Érythrée, à la frontière djiboutienne, est un des derniers États totalitaires du monde et un trublion de la Corne de l'Afrique. Son président Isaias Afwerki est très certainement un des grands gagnants des transformations et des conflits qui ont eu lieu dans la Corne de l'Afrique, et notamment en Éthiopie les trois dernières années.

Djibouti constitue un centre important pour la France et le traité qui organise notre présence sur place est en cours de renégociation. Cette présence a parfois été un peu questionnée, de manière paradoxale puisque tout le monde arrive à Djibouti désormais. Quoi qu'il en soit, elle nous permet d'être un acteur de sécurité dans l'océan Indien, où la liberté de navigation est plus menacée que dans l'océan Atlantique.

Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, la France dispose d'un avantage concurrentiel dans la région, où elle ne subit pas encore le fardeau de l'histoire : pour le moment, il y a peu de sentiment anti-français à Djibouti ou dans la Corne de l'Afrique. Il semble donc essentiel de conserver une présence militaire dans cet espace, qui est aussi une zone d'appui pour organiser des opérations de sécurisation dans la région.

La limite de cette approche et de l'importance de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est concerne l'instabilité qui y règne. La France doit en tenir compte pour son positionnement. Les chercheurs nourrissent ainsi des craintes quant à l'évolution de la situation en Éthiopie, puissance régionale. Certains juristes ont ainsi évoqué une politique génocidaire du Premier ministre Abiy Ahmed, détenteur du Prix Nobel de la paix, contre la population tigréenne. Le conflit est loin d'être terminé puisqu'il perdure avec les Amhara. Je rappelle par ailleurs qu'Abiy Ahmed a émis le souhait que son pays, enclavé, dispose d'un accès à la mer, ce qui pourrait fragiliser l'Érythrée, mais aussi Djibouti.

La pandémie, le recul de la démocratie sur le continent africain et en Afrique de l'Est en particulier, et les changements climatiques modifient radicalement le contexte. Le Nord n'est plus nécessairement entendu lorsqu'il défend la démocratie, parce que nos propres défaillances en matière de démocratie ne rendent plus audible ce discours, notamment auprès d'une certaine jeunesse en Afrique et dans la Corne de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui confrontés au défi de répondre à un autre récit qui est proposé au Sud global, qui ambitionne une émancipation de toute forme de domination, en proposant l'instauration d'un ordre international différent de celui qui existe actuellement. Les limites de ce nouvel arrangement sont claires et portent sur une manipulation de ce récit par des acteurs qui ont des ambitions hégémoniques, dont la Chine et à la Russie, qui mettent en récit ces revendications du Sud global.

En conclusion, il me semble important de penser l'Afrique dans sa diversité et de conduire des politiques de défense. Les Afriques sont pleinement entrées dans le XXIe siècle et ont intégré largement les dynamiques du système international. Il nous revient d'en faire de même avec nos politiques africaines. Sénèque disait que « les vents ne sont favorables qu'à celui qui sait où il va ». Il me semble nécessaire de conserver cet adage en tête.

Mes propos concerneront essentiellement le Maghreb, mais je commencerai mon intervention par quelques remarques d'ordre général.

Intervenir ou ne pas intervenir ? Agir ou ne pas agir ? Telles sont les questions qui se posent à la France. J'estime que la France a intérêt à intégrer un dilemme structurel dans sa politique africaine : lorsqu'elle intervient, on lui reproche son néo-colonialisme et lorsqu'elle n'intervient pas, on lui reproche de ne pas assumer ses responsabilités d'ancienne puissance coloniale. Puisqu'elle est critiquée dans les deux cas de figure, il vaut mieux parfois agir.

Les relations franco-maghrébines sont très complexes et ne peuvent être appréhendées d'un seul angle. Par exemple, il est très difficile de dissocier les aspects de défense et de sécurité des aléas de la relation politique franco-algérienne, comme le démontrent l'ouverture, la fermeture, puis la réouverture de l'espace aérien algérien aux forces armées françaises. Cette problématique doit donc être appréhendée dans son ensemble.

Les relations franco-maghrébines se caractérisent par une forme de proximité immédiate, y compris humaine et culturelle, et simultanément, une distanciation en termes de perception stratégique. Le Maghreb est aujourd'hui mis à distance. Ensuite, la configuration sécuritaire au Maghreb – j'emploie davantage la notion de sécurité que celle de défense dans la mesure où elle est plus large – est d'abord marquée par l'absence de menace stratégique d'ordre existentiel : aucun État ne perçoit son voisin comme une menace à sa survie. Par ailleurs, les insécurités au Maghreb sont essentiellement la conséquence de la faiblesse des États et non de leur puissance, comme cela est un peu partout le cas en Afrique. Mais elles résultent également de l'intervention en Libye, qui a « moyen-orientalisé » le Maghreb.

Le Maghreb est ensuite caractérisé par la problématique des relations algéro-marocaines. En matière sécuritaire, les deux pays s'arment depuis au moins une vingtaine d'années à un rythme très accéléré, en dépit de l'absence de menaces existentielles. Le principal déterminant de cet armement est donc d'ordre local ; il est lié à cette rivalité structurelle entre les deux pays et ne concerne en aucun cas la rive nord ou d'autres pays de la région. De fait, dans ces pays qui ne sont pas des puissances majeures, les logiques d'armement sont toujours déterminées par des considérations régionales ou sous-régionales.

De fait, en matière de sécurité, la perception de la menace compte plus que sa réalité. À ce titre, un discours tend à gagner de l'importance dans certains cercles militaires et académiques. Ainsi, certains think tanks français tendent à s'alarmer de l'armement de l'Algérie, notamment en matière de forces navales. Ils formulent cette fameuse hypothèse selon laquelle l'Algérie pourrait disposer de capacités suffisantes pour bloquer le détroit de Gibraltar. Le concept de déni d'accès est ainsi une notion utilisée aux États-Unis depuis 2003, mais il renvoie en fait à une réalité très ancienne.

Ici, le risque consisterait en une mise à jour de la thèse d'une menace en provenance du sud, qui date des années 1990 et qui avait conduit les pays européens et ceux de l'Alliance atlantique à lancer des dialogues en direction des pays de la rive sud, afin de dissiper cette menace. Ces initiatives avaient réussi à changer le climat perceptuel en Méditerranée, même si elles n'ont pas eu d'incidence sur les conflits non résolus dans la région.

Il me semble erroné de bâtir l'idée une nouvelle menace émanant de la rive sud, pour diverses raisons. D'abord, comme je l'ai indiqué, l'armement est déterminé par des considérations locales. Ensuite, aucun État arabe de la rive sud de la Méditerranée, y compris l'Algérie, l'Égypte ou le Maroc ne prétend à une parité stratégique avec les pays de la rive nord qui font partie de l'Alliance atlantique et qui bénéficient tous du fameux article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. De plus, ces pays-là ne prétendent pas disposer d'armes nucléaires ou ne sont pas considérés comme des États proliférants. En conséquence, la menace n'existe ni au plan conventionnel, ni en matière d'armes de destruction massive.

Cette remise en cause du discours de la menace doit nous conduire à nous interroger pour savoir que faire. À mon sens, l'essentiel consisterait à se focaliser sur certaines initiatives qui fonctionnent, par exemple l'initiative 5+5 et notamment son volet défense lancé en 2004 à l'instigation de la France. Ce dispositif de coopération régionale présente ainsi l'avantage d'être restreint à la Méditerranée occidentale, ce qui limite les risques qu'il soit tributaire des aléas politiques dans l'ensemble de la Méditerranée. En effet, ce volet défense constitue réellement une plateforme de socialisation régionale entre les élites militaires et sécuritaires des deux rives du bassin ouest-méditerranéen. L'autre initiative qui mérite aussi d'être davantage valorisée concerne le dialogue méditerranéen de l'Alliance atlantique, même s'il faudra réfléchir évidemment sur la valeur ajoutée de chaque dispositif pour éviter des doubles emplois.

Enfin, je souhaite achever mon intervention en évoquant des remarques d'ordre général concernant l'Afrique. L'Afrique est traversée par des clivages au sein de ses sociétés et de ses États, mais en matière de politique française de défense, le risque consiste à s'attarder davantage sur ce que font les autres. Dans un article publié dans Le Monde dans les années 1990, Mohammed Dib avait trouvé une belle formule : « Les fautifs sont toujours les autres. Et les autres vont du voisin du palier au fermier de l'Oklahoma ». Au lieu de pointer les interventions des autres et leur influence supposée, il convient d'abord de s'interroger sur les failles et les insuffisances de sa propre stratégie.

Par ailleurs, il est nécessaire de s'interroger sur la puissance française. La moitié de la planète, voire au-delà, s'oppose aux États-Unis, mais tout le monde compose avec la puissance américaine. Dans ce cas, pourquoi dans d'autres lieux et sous d'autres cieux, ne composerait-on pas avec la puissance française ? Il faut d'abord interroger ses propres ressorts et ses propres ressources de puissance avant de dénoncer les autres. Dénoncer ne fait pas progresser le débat et ne relève jamais de la réflexion stratégique.

Je vous remercie pour votre présence et vos propos utiles sur les défis de la démilitarisation de la politique africaine de la France. En tant que président du groupe d'amitié France-Djibouti et vice-président du groupe d'amitié France-Tchad, je suis particulièrement sensible à la question de la présence militaire française en Afrique. La remise en question de cette présence s'inscrit dans un contexte qui met à l'épreuve la sécurité et la stabilité du continent. Certains pays africains veulent le retrait des troupes françaises, tandis que d'autres maintiennent des bases militaires pour une coopération stratégique.

Un exemple récent de cette évolution concerne le retrait progressif de nos forces au Niger en octobre dernier. Un autre point porte sur les discussions en cours entre les ministres français et djiboutiens pour réviser le traité de coopération en matière de défense depuis mai 2023. D'un point de vue géographique et maritime, Djibouti occupe une place centrale dans la politique africaine de la France. Je rappelle qu'il s'agit là d'un pays francophone entouré de pays anglophones.

La base française de Djibouti a récemment démontré son importance stratégique lors de l'opération Sagittaire en avril 2023, soulignant la réactivité des forces françaises face aux crises émergentes. Il importe donc d'observer la situation dans sa globalité : si la France ne quitte pas l'ensemble du continent africain, il importe néanmoins de s'interroger et peut-être de revoir nos fonctionnements. Je m'inquiète pour l'évolution de Djibouti, ce tout petit pays très regardé par les Chinois et les Américains, dont l'emplacement est stratégique pour nous. Nous avons donc besoin de solidifier nos accords et nos échanges avec ce pays.

Je me permets de prolonger ce raisonnement pour interroger directement Madame Le Gouriellec : quel est l'état actuel de nos relations avec Djibouti ?

Je me garderai bien de parler du traité parce que je pourrais être détrompée ou démentie, demain. Cependant, je rappelle un fait trop rarement souligné : Djibouti est le dernier État africain à avoir obtenu son indépendance de la France, en 1977. Durant la colonisation et même après 1977, les Djiboutiens se sont toujours sentis un peu délaissés par la France, qui privilégiait à leurs yeux l'ouest du continent.

Il est sûrement très important pour Djibouti d'être sorti du tête-à-tête avec la France et d'avoir multilatéralisé ses relations. Mais Djibouti est peut-être tombé dans un autre tête-à-tête avec la Chine ; l'endettement contracté par Djibouti est très important et doit être surveillé. Mais nous avons aussi quelque peu provoqué cette situation. Par exemple, quand les Djiboutiens ont voulu refaire leur port, ils se sont d'abord tournés vers la France, qui n'a pas donné suite. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont sollicité les Émirats arabes unis.

Les Djiboutiens nous ont également souvent reproché un manque de loyauté, notamment pendant la guerre civile au début des années 1990, où le régime a estimé que nous soutenions l'autre camp. L'affaire Borrel a également contribué à tendre les relations et, en 2008, lorsque les Érythréens ont attaqué à la frontière, ils ont estimé que nous n'étions pas suffisamment intervenus et que nous n'avions pas fait fonctionner notre accord de défense.

Il faut se souvenir que lorsque l'État djiboutien est né en 1977, deux porte-avions français croisaient au large pour protéger le référendum d'indépendance face aux velléités éthiopiennes et somaliennes d'envahir le pays. Djibouti s'est donc construit dans l'idée que les voisins sont dangereux et cette crainte renaît actuellement, compte tenu des propos récents d'Abiy Ahmed.

Il est un sujet sur lequel nous devrions tous tomber d'accord : la politique africaine de la France est à revoir intégralement. Le chef d'état-major des armées Thierry Burkhard l'a lui-même rappelé devant cette commission. Ce constat ne vaut pas que pour la politique de défense. Comment envisager que nos troupes françaises qui luttent contre le terrorisme a fortiori islamiste se désengagent alors que ce combat est encore inachevé ? Certes, l'intervention militaire n'est pas la seule réponse viable au terrorisme, mais elle n'en reste pas moins nécessaire : on ne combat pas des fanatiques violents par la parole. Comment ne pas considérer cette perspective de désarmement comme un affaiblissement de la puissance de la France sur le continent ? Cela serait d'autant moins compréhensible que d'autres puissances comme les États-Unis maintiennent leur position et que des compétiteurs comme la Russie ne se privent pas de maximiser leurs intérêts en Afrique.

Nous ne devons pas oublier que la France n'est intervenue au Mali en 2013 qu'à la demande des autorités maliennes et que le rôle qu'elle a joué dans ce contexte a été largement reconnu par la communauté internationale. Nous ne devons pas non plus oublier tous les militaires français qui sont morts sur le sol africain. Leur sacrifice ne doit pas rester vain dans la lutte que nous menons dans ces territoires, dans le seul objectif de maintenir un équilibre de paix nécessaire pour les populations locales. Enfin, nous devons penser à nos ressortissants qui vivent et travaillent sur le continent. La France doit leur apporter la protection et le soutien qu'ils méritent. L'effacement de l'armée française du continent africain n'est pas souhaitable pour de nombreux pays africains et pour la France elle-même. Beaucoup de choses doivent cependant être modifiées dans notre politique africaine. Néanmoins, nous ne pouvons pas envisager une démobilisation pure et simple du territoire africain. Les comportements vis-à-vis des populations et autorités doivent-ils être remodelés afin de satisfaire aux exigences diplomatiques équitables ?

Les questions que vous soulevez sont réelles. Il existe à la fois un rejet, mais aussi une demande de France. Nous avons constaté l'attitude des pays sahéliens ces dernières années, mais simultanément des pays nous sollicitent, à l'instar du Bénin, qui est plutôt en demande de coopération avec la France pour faire face au foyer djihadiste.

La notion de politique africaine m'a toujours hérissé à titre personnel. Je rappelle en effet qu'on ne parle pas de politique américaine ou de politique asiatique de la France. De fait, les dynamiques, les historiques et les relations sont très différents selon les régions du continent. Par ailleurs, les intérêts économiques ont considérablement évolué géographiquement sur le continent depuis les indépendances. De mémoire, le continent africain représente à peu près 5,3 % de nos échanges commerciaux, mais les zones franc CFA ne constituent que 0,6 % de notre commerce extérieur. Le premier partenaire subsaharien francophone dans nos échanges bilatéraux est la Côte d'Ivoire, qui n'apparaît qu'à la huitième ou neuvième place ces dernières années. Cela ne signifie pas que nous devons quitter les pays francophones, mais il faut prendre conscience que nos premiers partenaires en Afrique subsaharienne sont la république d'Afrique du Sud et le Nigéria. En résumé, sur les questions sécuritaires comme dans les autres domaines, il importe de réfléchir de manière différenciée.

Nous partageons en fait l'essentiel du diagnostic, c'est-à-dire le dilemme qui existe entre la responsabilité à intervenir et le souci de ne pas tomber dans le néo-colonialisme. De même, si les discours souverainistes ne sont pas exempts de mauvaise foi, il est nécessaire de s'interroger sur les intérêts et la réalité des ressources de la France. La question du double standard existe bien effectivement, quand on pense que Djibouti est classé cent trente-septième pays sur cent soixante-sept à l'index des démocraties et que le Tchad pointe à la cent-soixantième position. De même, le soutien de la France aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite dans leur guerre au Yémen particulièrement cruelle et criminelle explique probablement une partie de l'hostilité que les Houthis peuvent avoir à notre égard.

Cela étant posé, quels sont les circuits financiers qui font vivre aujourd'hui le Sahel ? En effet, cet espèce d'effondrement des États n'est pas nécessairement synonyme d'une disparition de l'argent. D'une certaine façon, nous vivons aujourd'hui au Sahel ce qui s'est passé au préalable en Afghanistan, où des groupes se substituent à l'État.

Ensuite, je souhaiterais recueillir votre avis sur le Somaliland, qui peut être un exemple emblématique du fait que la non-intervention produit parfois ou souvent des fruits plus intéressants que l'intervention systématique, même si elle peut nous laisser dans une forme d'expectative qui est difficile à admettre.

Ma troisième question porte sur la réalité des intérêts qui sont liés aux populations. Nous avons ainsi un grand nombre de binationaux et des communautés françaises sont présentes dans de nombreux pays, en particulier au Maghreb. Comment pouvons-nous mobiliser ces communautés pour conduire une politique plus respectueuse ?

Les circuits financiers des groupes armés djihadistes sont connus. Ces derniers instaurent une forme d'impôt sur les populations et vivent aussi sur la taxation des circulations de marchandises. Ils sont notamment très présents autour des zones aurifères. Les données remontant du terrain témoignent de l'existence de tels circuits et battent en brèche le fantasme de « parrains » du djihadisme sahélien qui verseraient de l'argent à ces groupes.

Il y a quelques années, Jean-François Bayart disait que le Sahel était un interstice des systèmes internationaux, une zone mouvante où les États n'existent plus vraiment. Ensuite, le Somaliland est un État non reconnu au niveau international, puisque je vous rappelle que la reconnaissance s'effectue de manière bilatérale. Il est évident que les pays occidentaux ne vont pas reconnaître le Somaliland, qu'il revient aux voisins de le faire, et que la Somalie ne le veut pas.

Mais il est exact qu'il y a là un contre-exemple de développement. Le Somaliland est le pays le moins endetté du continent africain puisqu'on ne peut pas lui prêter d'argent et certains le présentent comme le secret le mieux gardé du continent africain. Dans sa construction, le Somaliland a su mélanger d'une part des attributs de l'État tels qu'on les connaît en Europe et d'autre part des éléments de la justice traditionnelle et des modes de régulation traditionnels. Ce mélange semble avoir plutôt bien fonctionné, même s'il existe des conflits à l'est du pays. Quoi qu'il en soit, le Somaliland représente le contre-modèle parfait du « laboratoire » des interventions étrangères qu'est la Somalie.

Je pense qu'il est très difficile de réformer un système relationnel à la marge, en essayant de s'appuyer sur la société civile, elle-même tributaire du bon vouloir du pouvoir politique de part et d'autre de la Méditerranée. Ensuite, la communauté des binationaux la plus à même d'agir dans ce sens-là est dans une situation très inconfortable. Dépasser les blocages politiques et institutionnels par le biais de la société civile restera toujours marginal et n'affectera pas, me semble-t-il, le modèle relationnel euromaghrébin en général.

Monsieur Antil, vous avez indiqué qu'il était très difficile pour la France de lire la vision de ses partenaires sahéliens, malgré l'existence de think tanks et le travail de chercheurs. Ne serait-ce pas lié au fait que nos interlocuteurs sahéliens ne sont jamais les mêmes ? Madame Le Gouriellec, vous avez souligné la nécessité de porter une vision et vous avez indiqué que le projet indo-pacifique pouvait constituer un cadre. Je me suis rendue récemment au Gabon, qui vient de signer un accord avec le Commonwealth. Comment pouvons-nous nous insérer dans ce processus, si nos partenaires se tournent vers d'autres que la France ? Enfin, Monsieur Benantar, vous avez pointé la nécessité d'interroger nos propres ressorts de puissance. Selon vous, vu du Maghreb, quels sont les ressorts de puissance de la France ?

De nombreux chercheurs et analystes des ministères ont pointé assez tôt les éléments que je vous avais évoqués précédemment, mais sans impact réel sur les décisions. Ensuite, il faut relever une asymétrie de connaissances, qui n'est pas suffisamment reconnue. Nos partenaires nous connaissent beaucoup mieux que nous nous les connaissons : ils parlent notre langue, ils ont étudié dans nos universités et ont une connaissance intime de nos débats politiques, y compris intérieurs ; quand l'inverse n'est pas vrai. S'ils sont effectivement plus faibles que nous sur les plans sécuritaires, politiques et économiques, ils savent travailler la relation du faible au fort.

Il est exact que nous ne sommes plus les seuls sur le continent africain, qui attire nos concurrents. Dès lors, nos partenaires peuvent jouer de ces concurrences et aller vers le plus offrant. Je partage par ailleurs les derniers propos : la France est aujourd'hui confrontée à un problème de méconnaissance du continent africain, que l'on observe dans de nombreux domaines. Par exemple, à l'université, il existe très peu d'africanistes internationalistes et nos partenaires africains nous reprochent de reprendre les discours ambiants qu'ils taxent de paternalisme. À un moment donné, il sera nécessaire de réaliser un bilan de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Le cadre intellectuel conditionne l'action ; la formation sur les questions africaines de nos militaires et des personnes présentes en Afrique de l'Ouest doit aussi être attentivement prise en compte.

S'agissant des leviers de puissance français au Maghreb, le voisinage géographique constitue un élément important, y compris pour les échanges économiques. Nous constatons un découplage total entre d'une part, les mobilités humaines et politiques des sociétés sud-méditerranéennes qui continuent en général à être orientées vers la rive nord ; et d'autre part, les gouvernements, qui se tournent davantage vers l'est (la Chine) ou un peu plus au nord-est (la Russie).

Ensuite, l'autre ressort de la puissance de la France est d'ordre politique. Dans les arcanes des institutions européennes à Bruxelles, il est connu que les quatre pays sud-européens (France, Espagne, Italie, Portugal) sont les avocats des gouvernements maghrébins. Ces leviers de puissance donnent à ces pays du poids dans leurs rapports avec leurs partenaires européens, mais aussi maghrébins.

La relation économique est par ailleurs asymétrique : les deux tiers du commerce des pays maghrébins s'effectuaient avec les pays de l'Union européenne, quand leur part dans les échanges des pays européens n'est que de 3 %. Dès lors, la moindre décision de la part de l'Union européenne peut impacter grandement leurs économies. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler de la « guerre de la tomate » entre le Maroc et l'UE et les accords de pêche UE-Mauritanie.

On ne mène pas des politiques en fonction des tempéraments changeants de l'opinion publique et des couvertures médiatiques. Il faut tenir un cap politique qui résiste aux secousses sismiques de l'opinion publique et des relais médiatiques.

Nous évoquons aujourd'hui les enjeux de la démilitarisation de la politique africaine de la France pour évaluer les alternatives qui se présentent désormais à nous. Dans l'hypothèse d'une démilitarisation dont l'impact reste à évaluer sérieusement, elles apparaissent clairement comme des alternatives politiques, puisque la démilitarisation débouche par définition sur l'exclusion de toute présence ou action militaire. Cela sous-entend donc de se positionner, de dialoguer et de s'adresser à de multiples acteurs, institutionnels ou plus informels. Plus que jamais, nous devons convaincre.

Pour ma part, j'ai souvent plaidé en faveur du renforcement du troisième pilier de notre doctrine 3D, c'est-à-dire Diplomatie-Défense-Développement. Le développement est le vecteur permettant que le progrès soit rapide, efficace, visible et il se manifeste largement en dehors des grands centres urbains. Mais, pour de nombreuses raisons, la France a toujours éprouvé des difficultés à communiquer sur sa politique africaine. La communication politique est une force quand elle appuie des actions concrètes de terrain. Où en est aujourd'hui cette capacité à communiquer alors que même l'aide publique au développement fait l'objet de critiques, de surcroît dans un environnement géopolitique où les actions d'influence et de compétiteurs percutent le réel ?

Monsieur Antil, vous avez par exemple analysé les forces à l'œuvre au Sahel, dont le but est de dégrader et d'attaquer l'image de la France. L'information circule très vite, en particulier via le relais des jeunes générations et de la diaspora. Nous avons besoin de nous déployer dans cet espace public. Selon vous, par quels moyens notre pays est-il en mesure de tourner la page de la militarisation pour se concentrer sur le champ politique et faire ainsi entendre sa parole ?

Pensez-vous que notre réseau diplomatique est adapté ? L'armée doit-elle encore jouer un rôle ? Le moment ne serait-il pas venu d'aborder par ailleurs les enjeux de défense comme étant des enjeux transversaux interministériels, ce qui nous interroge sur des outils d'une analyse commune et sur l'adaptation de nos moyens d'intervention tant en France qu'en l'Europe, ou plus largement encore avec les instances de discussions multilatérales ?

Au début de l'opération Barkhane, le diplomate français Laurent Bigot s'était interrogé sur le nombre de diplomates français présents au Sahel face au nombre de militaires déployés. De fait, il y a eu pratiquement un débranchement de la diplomatie au profit d'une approche sécuritaire très marquée. Nous disposons de très bons analystes au sein de nos ministères, mais il faut sans cesse nous donner les moyens que ces analyses soient effectivement produites. Au-delà des interventions militaires, il faut muscler notre capacité politique d'analyse, pour cerner l'impact de nos actions et sa perception par nos partenaires.

Au Sahel, nous pensons combattre le terrorisme international, mais les études dont nous disposons sur la zone montrent que la situation est en réalité bien plus complexe. Les ressorts sont parfois très locaux : dans certaines zones, il existe des règlements de compte entre communautés, voire au sein des communautés elles-mêmes, entre des couches anciennement serviles et leurs anciens maîtres. Or je ne suis pas certain que le rôle de la France consiste à venir appuyer le Mali pour régler des problèmes de cette nature. Quand nous envisageons d'intervenir militairement quelque part, nous devons être en mesure de connaître les tenants et les aboutissants véritables, au risque de nous faire instrumentaliser.

Par ailleurs, les politiques d'aide et de développement sont certes nécessaires, mais il ne s'agit pas d'une solution miracle qui permettrait de tout changer. Le développement est un terme général qui recouvre diverses actions. Certaines sont efficaces, à l'instar des formations, mais d'autres fonctionnent très mal. Dans certains cas, les flux d'argent liés au développement ont alimenté les problèmes. De fait, il faut comprendre l'aide publique au développement de manière politique : il s'agit d'un des aspects de la politique étrangère française, comme de celle de nombreux partenaires africains, de pays du Golfe, des pays asiatiques, de pays européens et de certains pays latino-américains. Par ailleurs, dans les pays où la situation sécuritaire n'est pas stabilisée, il est très difficile de déployer des projets de développement. À titre d'exemple, que signifie aujourd'hui mener des politiques de développement au Burkina Faso ou au Mali ?

Face au terrorisme, les différents acteurs, démocratiques ou non, agissent plus ou moins de la même manière. Ainsi, le fait de brandir la menace terroriste fait généralement peur à tout le monde, compte tenu des risques encourus à la fois pour les citoyens, mais aussi pour les États. En relations internationales, on parle ainsi du concept de sécuritisation, c'est-à-dire le processus performatif à travers lequel un phénomène ou une question ne relevant pas de la sécurité devient de facto une question de sécurité. À titre d'illustration, c'est par ce biais que la question de l'Azawad au nord du Mali est devenue un problème terroriste. Mais ce type de problème ne se règle pas par la voie militaire.

Quoi qu'il arrive, ce prisme terroriste conduit à l'urgence sécuritaire, qui confronte les États du nord comme du sud à leurs propres échecs. Au lieu d'agir en amont, ils attendent, pour réagir en aval. En cela, la militarisation de la lutte antiterroriste est en soi un échec politique, puisque cela signifie que l'on n'a pas réussi à traiter le problème à sa source. En cas d'urgence perçue comme sécuritaire, les fonds se libèrent beaucoup plus facilement. Ainsi, la France a mobilisé la communauté dite internationale pour lever des fonds en faveur de la force G5 Sahel, mais aucune initiative de la même ampleur n'est intervenue sur les aspects économiques. En résumé, l'urgence sécuritaire « force » toute la politique, même avec les meilleures intentions.

L'exemple du Sahel montre que d'une part, on n'agit pas, mais que l'on ne fait que réagir et que d'autre part, lorsque l'on réagit, on réagit souvent mal, provoquant des effets d'inflation. Un certain nombre de travaux ont ainsi montré que les pays sahéliens n'avaient pas les capacités d'absorber toute l'aide qu'ils recevaient : la bureaucratisation de l'aide pose des problèmes sécuritaires. Un travail universitaire mentionnait que les militaires sahéliens étaient tellement sollicités pour assister à des réunions à l'étranger qu'ils en venaient à passer plus de temps dans des salons que sur le terrain, pour combattre le terrorisme.

Je vous remercie pour vos interventions et salue à nouveau la tenue de ce cycle consacré à l'Afrique. La question du rejet de la France comme partenaire militaire, économique, mais aussi diplomatique dans certains pays du Sahel ou de l'Afrique occidentale a déjà fait l'objet de nombreux développements.

Je souhaite pour ma part aborder la mission Atalante, qui constitue un bon exemple de coopération européenne, à l'initiative de la France, dans le domaine de la lutte contre la piraterie. Cette mission a produit de très bons résultats et je me demande si ce type de coopération européenne peut constituer un modèle que nous devrions développer, à l'heure où l'action de la France fait l'objet de contestation par différents compétiteurs stratégiques. Qu'en pensez-vous ?

Il est vrai que la France a cherché à européaniser sa présence. Par ailleurs, on parle trop peu en France du projet Global Gateway de l'UE qui représente en quelque sorte la réponse européenne au projet de BRI chinoise. Par ailleurs, de nombreux pays européens sont présents en Afrique de l'Est. J'imagine que si des attaques houthies doivent se multiplier dans la zone de la mer Rouge, il sera nécessaire de réagir face à cette « guerre de course », vraisemblablement grâce à une coalition.

Je rappelle que le gouvernement djiboutien a aussi profité des évolutions du système international. Lors de la « guerre contre le terrorisme » initiée au début des années 2000, les Américains ont ainsi installé leur seule base du continent à Djibouti. Par la suite, la lutte contre la piraterie a pris le relais, à travers la présence japonaise et européenne. La guerre au Yémen a conduit les Émirats arabes unis à s'investir dans la région, plutôt en Érythrée, puis les Chinois s'y sont intéressés dans le cadre de la BRI.

Je rappelle que près de 20 000 navires circulent dans la zone de la mer Rouge et du détroit du Bab-el-Mandeb. La sécurisation sera vraisemblablement à nouveau à l'ordre du jour, ce qui peut constituer une nouvelle opportunité pour les États parfois autoritaires de la région de se rendre indispensables pour les Occidentaux.

Je rappelle que l'opération Atalante a été couronnée de succès pour neutraliser des opérations de piraterie menées depuis les côtes somaliennes contre les navires commerciaux. À partir de 2016, les attaques avaient quasiment disparu.

Le problème n'était pas qu'en mer. Il prenait ses racines dans l'évolution de l'État somalien à terre. La situation a évolué à partir de 2012 avec l'élection d'un président en Somalie et les changements également intervenus au Puntland, qui est aujourd'hui autonome.

Les coopérations internationales sont multiples pour lutter contre différentes formes de trafic. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit de la cocaïne à partir des années 2000 et la plupart des saisies en mer ont été réalisées par des pays européens. La coopération sécuritaire avec les pays d'Afrique de l'Ouest fonctionne et la France y a pris sa part, au même titre que d'autres pays européens, dans les domaines de la formation, du renseignement et de la surveillance du domaine aérien.

Dans le cadre de la réflexion concernant les nouvelles positions et postures militaires françaises sur le continent, il importe donc de ne pas sombrer dans un trop grand pessimisme. Les demandes de collaboration plus ponctuelles continuent ainsi à voir le jour et elles peuvent être moins impliquantes pour le partenaire français, d'un point de vue politique. À ce titre, l'opération Barkhane qui a mobilisé plusieurs milliers d'hommes en Afrique pendant des années constitue une exception. On aurait tort à ne lire la présence militaire française qu'à travers Barkhane, qui ne constitue qu'un aspect parmi d'autres.

Je souhaite à mon tour revenir sur l'instrumentalisation par les acteurs locaux de la coopération internationale. En effet, ces derniers jouent leur propre partition. Par exemple, le Tchad se retrouve dans une situation de surengagement, qui pèse sur le repos des forces armées impliquées dans des opérations de maintien de la paix. Pour reprendre l'expression de Jean-François Bayart, il s'agit de « stratégies d'extraversion », où des pays se placent dans des situations de dépendance stratégique, pour en tirer profit pour leurs propres intérêts et pour pérenniser leurs propres régimes. Les opérations internationales conduisent donc parfois à la consolidation de l'autoritarisme, en Afrique ou ailleurs.

Ensuite, les mutations que connaît l'Afrique entraînent des débats sur les opérations de maintien de la paix onusiennes, dont la plupart ont lieu sur le continent. Ce débat oppose des partisans de l'africanisation et ceux de l'appropriation. L'africanisation consiste ainsi à impliquer davantage les contingents africains dans les opérations de maintien de la paix financées par les Nations unies, qui remboursent en priorité les États pauvres. De leur côté, les partisans de l'appropriation veulent non seulement des contingents africains, mais également un contrôle africain du déroulé des opérations. Il y a donc là un enjeu de leadership et il n'est pas fortuit que les trois pays les plus favorables à cette appropriation soient l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Algérie.

Je précise que le 17 janvier, nous mènerons vraisemblablement une audition dédiée au rôle sécuritaire des Nations unies à travers les opérations de maintien de la paix, mais également de l'Union européenne.

Je souhaite revenir sur Djibouti dont vous avez à juste titre rappelé l'importance stratégique pour la France, tout en disant qu'effectivement rien n'est acquis compte tenu de son environnement politique et que nous devons y prêter une meilleure attention. La France et l'armée française ont tout intérêt à entretenir cette amitié et cette coopération en appuyant la montée en puissance de l'armée djiboutienne et en revoyant à la hausse l'aide publique au développement sous peine de voir d'autres puissances prendre le relais. La renégociation du traité de coopération doit par conséquent être gagnant-gagnant et être valorisée à juste titre.

Le monde change, particulièrement dans cette partie de l'Afrique ; Djibouti change. C'est la raison pour laquelle notre coopération doit évoluer dans le sens d'un équilibre et de plus de considérations envers cet allié fidèle. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais comment imaginez-vous l'évolution de notre accord avec la République djiboutienne ? Selon vous, que serait un bon accord ?

Cette question est particulièrement compliquée. Djibouti est un allié fidèle, mais nous a aussi reproché parfois de tenir un double langage. La tâche difficile des politiques consiste à la fois à défendre des intérêts et, dans le même temps, à maintenir le cap sur les valeurs des droits de l'homme et de la démocratie. Face à des acteurs internationaux de plus en plus présents comme la Russie et la Chine, nous devons nous efforcer de maintenir ces valeurs, ce qui n'est pas toujours aisé à accomplir sur le terrain.

Le traité actuel comporte une clause sur la défense sécuritaire de Djibouti en interne et j'imagine que les Djiboutiens ont insisté pour conserver cette clause. Par ailleurs, sous l'effet les investissements chinois dans les infrastructures, le pays change. De notre côté, peut-être aurions-nous pu faire plus, avant, mais aussi après l'indépendance de 1977, pour participer au développement des infrastructures, mais aussi de la population dans les domaines de l'éducation ou de la santé. À ce titre, la consommation de khat, plante euphorisante, impacte beaucoup l'économie djiboutienne.

Dans les grands axes, notre base à Djibouti sert à appuyer les opérations françaises, ce qui fut le cas notamment lors de l'opération Sagittaire, mais également à effectuer un travail de coopération avec l'État djiboutien au niveau régional. Je crois que nous assurons à ce titre la police du ciel à Djibouti. Il convient également de mentionner les actions civiles ou militaires que nous pouvons effectuer sur place. Enfin, nous disposons à Djibouti d'un complexe d'entraînement terre-air-mer assez exceptionnel, pour préparer nos manœuvres interarmées.

Vous avez indiqué à juste titre que le Global Gateway est peu évoqué en Europe et en France, mais les Djiboutiens déplorent également le manque de lisibilité du dispositif. Une clarification de l'ambition et de la vision de l'Europe dans la Corne de l'Afrique apparaît donc à ce titre nécessaire.

Ensuite, je pense que les opérations Atalante et Agénor devront vraisemblablement faire l'objet d'évolutions, pour mieux protéger les navires qui passent par les détroits à cet endroit. Madame Le Gouriellec, vous avez précisé que l'on ne décelait pas encore de sentiments anti-français à Djibouti, mais méfions-nous malgré tout. J'attire par ailleurs votre attention sur le déclin de la francophonie dans ce pays, qui nécessite un fort investissement de notre part pour insister sur l'apprentissage du français dans ce pays.

Ensuite, que pouvons-nous faire aujourd'hui avec le président éthiopien Abiy Ahmed, Prix Nobel de la paix en 2019, mais engagé dans des guerres extrêmement difficiles ? La France s'est assez largement rapprochée de l'Éthiopie il y a quelques années, mais la situation est aujourd'hui plus compliquée. Peut-on mener une politique française vis-à-vis de l'Éthiopie ?

Je partage vos remarques. Il n'est pas toujours aisé d'européaniser les relations, car nos partenaires veulent également continuer en bilatéral. Il existe donc bien un problème de communication politique. Pourtant, l'ambition existe bien et la proposition européenne est bien réelle. S'il n'existe pas de sentiment anti-français à ce jour, les partenaires peuvent être tentés de susciter des campagnes lorsque certains agendas les dérangent. Lorsque les Européens et les Américains ont essayé de faire peser une pression sur le président Abiy Ahmed lors du conflit, des drapeaux russes ont opportunément été sortis dans des manifestations, pour transmettre un message.

Par ailleurs, je suis d'accord avec vous concernant le rôle de la francophonie à Djibouti. Depuis une dizaine d'années, j'entends dire que le niveau diminue ; un examen postbac sur le français a ainsi dû être rajouté. Il me semble donc que ce domaine doive effectivement être réinvesti.

Que faire avec Abiy Ahmed ? Je ne saurais vous répondre dans le détail. La France a continué à garder des liens avec l'Éthiopie pendant le conflit et des entreprises françaises y sont allées dernièrement. L'image de l'Éthiopie en France est parfois restée figée sur la famine des années 1980, en oubliant le développement que le pays a connu dans les années 2000 et 2010. Ce pays est une future puissance du continent africain et a intégré le groupe des BRICS. Mais face aux trois ans de conflit, je pense que la nation éthiopienne ne pourra se reconstruire que si la justice est placée au cœur des priorités de l'accompagnement de la France et de l'UE.

Nous ne voyons malheureusement pas ce sujet émerger pour le moment. Pour ma part, je me concentrerai sur la question de la francophonie évoquée par M. Larsonneur. Paradoxalement, la politique africaine de la France s'appuie peu sur la francophonie et sur ses institutions. Plus largement, elle s'est quelque peu désengagée de l'enseignement supérieur et d'un certain nombre de coopérations, alors qu'il existe pourtant une demande très forte en la matière, dans les pays francophones comme dans les pays non francophones.

Les coopérants français étaient assez nombreux dans les institutions de formation, que nous avons désinvesties, alors même qu'il s'agit d'un levier d'influence considérable. Dans ces pays, les quarantenaires ou cinquantenaires évoquent souvent avec nostalgie un professeur français qui les a marqués lorsqu'ils étaient étudiants. Désormais, cela est beaucoup moins le cas. Par conséquent, une réflexion doit être menée pour réactiver ce levier naturel d'influence dont nous nous servons finalement assez peu.

Vous avez beaucoup évoqué la Corne de l'Afrique et la place forte que constitue Djibouti. Dans quelle mesure les pays du Moyen-Orient, voisins par leur proximité géographique, ont-ils eux aussi une influence sur cette Corne de l'Afrique ? Vous avez cité au début de vos propos le rôle des Émirats arabes unis, notamment comme un partenaire pour Djibouti et l'axe stratégique de la mer Rouge. De quelle manière l'Afrique et le Moyen-Orient communiquent-ils ? Comment s'organisent les flux entre ces deux territoires ?

Je vous remercie pour vos exposés. Nous nous réjouissons évidemment d'entendre que la francophonie puisse être un levier dans les relations futures entre la France et les pays de l'Afrique. Nous regrettons d'ailleurs la suspension des visas à l'encontre des personnes en provenance du Sahel l'été dernier. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) vient de quitter le Mali après des années d'engagement ayant impliqué plus de 15 000 soldats et personnels. Selon vous, quel rôle peut tenir l'ONU vis-à-vis des pays africains ?

Ma question s'adresse à M. Antil. Considérant l'approche collaborative à la sécurité mise en avant par le Président Macron qui englobe la formation, l'équipement et le soutien des forces de sécurité africaines, ainsi que la coopération renforcée en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, comment évaluer l'impact potentiel de ce modèle de partenariat sur la stabilité à long terme en Afrique ? Plus spécifiquement, dans quelle mesure cette transition vers un modèle où les pays africains sont en première ligne des opérations sécuritaires avec l'appui de la France et de ses partenaires européens pourrait-elle influencer la sécurité en Europe ?

Pourrions-nous imaginer que les politiques européennes de contrainte des mobilités sahéliennes, notamment vers le nord, ont pu participer à la marginalisation du Sahel et à sa déconnexion avec les pays du Maghreb ? Par ailleurs, le démantèlement de la diplomatie française qui s'appuyait dans la région, notamment sur un réseau constitué de plusieurs milliers de coopérants, mais aussi de diplomates spécialistes de la zone a-t-il pu jouer un rôle ? Le fait que la France ait investi moins de 3 % de ses moyens de coopération au Sahel ces dix dernières années a-t-il participé à cette perte de pied sur place ? La fin de la diplomatie de métier vous paraît-elle de bon augure ?

Je souhaiterais vous entendre sur la relation qui existe entre la France, les États-Unis et les États africains. Je pense évidemment à l'attitude spécifique des États-Unis au Niger qui nous a laissés un peu isolés, mais aussi à la manière dont le chef de filat français exercé au Sahel pouvait se concevoir largement comme une forme de délégation par les États-Unis, par exemple dans le cadre des relations qui existaient entre la Minusma et Barkhane. Nous savons par exemple que certains des membres de la Minusma, notamment les Allemands, en référaient fréquemment au cadre otanien plutôt qu'au cadre onusien.

Les pays du Golfe produisent de plus en plus un discours soulignant la nécessité de développer les relations avec la Corne d'Afrique considérée comme leur « profondeur stratégique ». Cependant, le Golfe n'agit pas de manière coordonnée puisqu'il n'y existe pas en tant qu'ensemble politique semblable à l'Union européenne. De grandes rivalités caractérisent ainsi les relations entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ces trois pays se servent de l'investissement comme un levier d'influence économique, mais ils se partagent en quelque sorte les rôles. Le Qatar s'intéresse davantage à la médiation au Soudan ou en Éthiopie, les Émirats développent une stratégie portuaire et l'Arabie saoudite mène une action mêlant l'économie et la religion.

La Minusma ne fonctionnait pas très bien et illustrait les limites de la coopération internationale avec les Africains. Par exemple, en matière de renseignement, un pays comme l'Allemagne préfère le standard de l'Alliance atlantique parce qu'il est plus élevé que le standard onusien. De fait, le partage du renseignement s'effectuait entre les Européens, mais pas avec les Africains qui constituaient pourtant la plus grande partie du contingent.

Par ailleurs, il existe une déconnexion entre le Sahel et les pays maghrébins, qui étaient au moins jusqu'à très récemment tournés vers le nord, oubliant leur profondeur africaine. Cette politique tend à se modifier depuis une dizaine d'années, mais il n'en demeure pas moins que l'UE joue un rôle qui force un peu la relation. À travers l'externalisation de la gestion migratoire et frontalière, l'Union européenne intervient dans la définition des relations du Maghreb avec son voisinage sahélien immédiat : les espaces de mobilité qui étaient jusque-là ouverts ont été fermés et les pays maghrébins ont instauré un système de visas sous pression européenne.

Je souhaite juste clarifier un élément : les pays du Golfe ont toujours nourri des relations avec les pays de la Corne de l'Afrique, mais les Émirats arabes unis (EAU) ne sont plus un partenaire de Djibouti, qui a nationalisé son port. Cependant, les EAU contrôlent une bonne partie des ports de la mer Rouge. Par ailleurs, l'Iran et la Turquie sont également présents dans la Corne de l'Afrique.

Le mandat de la Minusma consistait à appuyer les accords d'Alger. Mais puisque le Mali n'a pas pour objectif politique de respecter ces accords, cette mission n'avait plus de raison d'être, d'une certaine manière, même si l'on peut le déplorer. Il convient à ce titre d'observer que l'année 2023 a vu la fin des deux plus grosses opérations de l'ONU en Afrique : la Minusma et la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo (Monusco). Nous sommes donc en train de passer dans une autre phase.

En matière d'approche collaborative, les annonces réalisées par l'exécutif français d'un passage en deuxième ligne sont moins exposantes d'un point de vue politique et vont vraisemblablement dans le bon sens.

Ensuite, une réflexion doit effectivement être menée concernant notre appareil diplomatique. Il me semble que, ces dernières années, les postes de diplomates en Afrique ne sont pas les plus valorisés au Quai d'Orsay.

Enfin, s'agissant du Niger, pendant la guerre froide, il y a eu un partage des tâches entre les États-Unis, l'Angleterre et la France sur certaines zones. La France s'occupait de l'Afrique francophone et il est probable que les États-Unis ne jugent plus aujourd'hui que notre pays est capable de mener à bien certaines missions en Afrique francophone.

La séance est levée à onze heures.

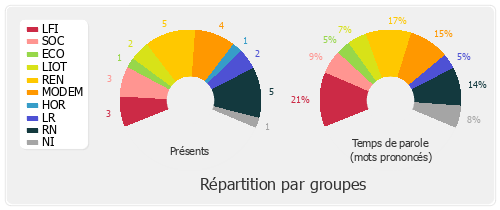

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Christophe Blanchet, M. Frédéric Boccaletti, M. Benoît Bordat, Mme Caroline Colombier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Thomas Gassilloud, M. Christian Girard, M. Loïc Kervran, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Gisèle Lelouis, Mme Patricia Lemoine, Mme Jacqueline Maquet, Mme Michèle Martinez, M. Christophe Naegelen, M. Hubert Ott, Mme Anna Pic, M. François Piquemal, Mme Josy Poueyto, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Aurélien Saintoul, Mme Isabelle Santiago, Mme Nathalie Serre, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Mélanie Thomin

Excusés. - M. Julien Bayou, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Steve Chailloux, Mme Cyrielle Chatelain, Mme Martine Etienne, Mme Anne Genetet, Mme Murielle Lepvraud, M. Olivier Marleix, Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes), Mme Pascale Martin, M. Pierre Morel-À-L'Huissier, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Valérie Rabault, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Fabien Roussel, M. Mikaele Seo, M. Michaël Taverne, Mme Corinne Vignon

Assistait également à la réunion. - M. Karim Ben Cheikh