Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire

Réunion du mercredi 12 juillet 2023 à 17h00

La réunion

Mercredi 12 juillet 2023

La séance est ouverte à dix-sept heures vingt-six.

(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)

La commission entend lors de sa table ronde sur l'évolution de la connaissance sur le cycle de développement des plantes et sur la nature et le fonctionnement des pesticides :

– M. Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture à l'Inrae ;

– M. Jean-Marc Meynard, directeur de recherche à l'Inrae ;

– M. Robert Tessier, ingénieur agronome et des ponts des eaux et forêts, spécialiste de la filière semences et de la protection des plantes.

Mes chers collègues, cette table ronde marque le début des travaux de cette commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale, et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire. Cette commission d'enquête vise ainsi à permettre une bonne compréhension des politiques publiques conduites dans ce domaine, dans un contexte où les objectifs assignés – notamment en matière de réduction de l'usage des pesticides – n'ont pas été atteints.

Lors de notre réunion constitutive, nous avons convenu de consacrer les premières auditions à une mise à niveau des connaissances, dans le but d'établir un cadre commun nécessaire à une bonne compréhension des enjeux. L'enquête proprement dite débutera au mois de septembre. Nous n'allons donc pas entrer tout de suite dans le débat sur les perspectives d'amélioration de l'existant.

Nous accueillons pour cette première table ronde Messieurs Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), M. Jean-Marc Meynard, directeur de recherche à l'Inrae, et M. Robert Tessier, ingénieur agronome et des ponts des eaux et forêts, spécialiste de la filière semences et de la protection des plantes. Messieurs, vous figurez parmi les meilleurs spécialistes de ces questions. Nous allons aujourd'hui vous demander de vous exprimer en langage courant et de vous mettre à la portée de niveaux de connaissance très disparates.

Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure. ».

(MM. Christian Huyghe, Jean-Marc Meynard et Robert Tessier prêtent serment)

Je vous remercie de nous avoir invités pour contribuer aux débuts de vos travaux. La problématique des pesticides est un sujet majeur pour l'institut et pour l'agriculture. En introduction de vos travaux, je vous propose d'évoquer quelques rudiments concernant les pesticides, dans une approche pédagogique. Je préciserai ensuite comment les différents leviers de protection des cultures sont élaborés aujourd'hui.

Tout d'abord, pourquoi protège-t-on les cultures ? Il s'agit d'éviter les pertes de quantité et de qualité des produits de récolte en France, en vue de répondre aux demandes du marché. Ces pertes sont susceptibles d'être engendrées par un certain nombre de bioagresseurs, lesquels couvrent un champ très large : les adventices ou mauvaises herbes, les champignons et phytoplasmes, les insectes et autres animaux ou organismes ravageurs – nématodes et mollusques en particulier.

Les causes des pertes de cultures sont multiples. Certains bioagresseurs peuvent induire une compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments. Il s'agit essentiellement des adventices. La deuxième cause de perte est la réduction de la surface foliaire et de la teneur en chlorophylle en raison de champignons ou d'insectes. Enfin, la troisième cause est liée à la réduction de l'alimentation hydrique et minérale par l'action de champignons telluriques, d'insectes ou de nématodes. La protection des cultures implique par ailleurs de prévenir l'altération de la qualité des produits de récolte – lutte contre les adventices, ergots, mycotoxines et insectes – ou leur altération durant la conservation, du fait de champignons ou d'insectes.

Il existe deux types de réponses possibles. Le premier consiste à supprimer les bioagresseurs : c'est la logique des produits biocides. Ils fonctionnent selon deux grands mécanismes : soit la toxicité du produit tue l'organisme indésirable, soit ce produit neutralise une voie métabolique et altère le fonctionnement de la plante, qui ne peut plus fonctionner. C'est, par exemple, le cas du glyphosate, qui vient s'insérer dans une enzyme assurant la synthèse d'un certain nombre d'acides aminés, ce qui a pour effet ultime de tuer l'organisme. L'autre type de réponse consiste à maintenir les bioagresseurs en dessous du seuil de nuisibilité. C'est là toute la question de la prophylaxie, qui est au cœur de la protection intégrée des cultures, avec la prévention, de façon à réduire la pression.

La difficulté principale porte sur la réalité de la mesure de la pression : comment peut-on être sûr que la pression est suffisamment basse pour que l'agriculteur n'ait pas à intervenir avec un phénomène biocide ? Dans certaines situations, il n'est pas possible de mesurer la présence des pathogènes. C'est là qu'interviennent les outils d'aide à la décision, à l'image des modèles d'épidémiologie, mais aussi le partage d'informations, au cœur du bulletin de santé du végétal (BSV), dans une logique de surveillance partagée. En effet, les phénomènes d'épidémie tendent à se répandre.

Il faut donc trouver les moyens de garantir la qualité et la quantité des récoltes. Les pesticides sont apparus comme une solution adaptée, au regard de leur prix accessible et de leur disponibilité sur le long terme. Cependant, deux incidences n'ont pas été vraiment anticipées. Il s'agit, d'une part, des impacts directs et indirects de ces produits sur la santé et sur l'environnement ; mais aussi de l'émergence de résistances de la part des bioagresseurs, lesquelles viennent fatalement réduire l'efficacité des molécules appliquées. En effet, tout organisme vivant va chercher les moyens de contourner la pression qui lui est imposée. Quand des biocides sont présents dans le milieu, les bioagresseurs présentant une mutation qui les rend résistants à ces biocides vont avoir tendance à s'imposer. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans cette salle, dans le cadre d'une audition organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ; nous avions notamment évoqué la construction des mécanismes de résistance du mildiou et de l'oïdium de la vigne.

Ces phénomènes de résistance sont très bien illustrés par un graphique, régulièrement publié et mis à jour sur un site Internet, et que je tiens à votre disposition. Il fait apparaître que, pour l'ensemble des sept classes d'adventices, c'est-à-dire des sept mécanismes d'action existants, le nombre d'espèces végétales présentant des résistances est en augmentation constante. Les travaux scientifiques montrent que lorsque l'on met un mode d'action dans un milieu, il faut en moyenne sept ans pour que les premières résistances apparaissent. Chez les herbicides de classes A et B, notamment chez les sulfonylurées, les mécanismes d'apparition de résistances sont même encore beaucoup plus rapides.

C'est pourquoi il faut envisager la protection des cultures de manière globale, en tenant compte de l'ensemble de ces mécanismes. A l'heure actuelle, la création d'options pour la protection des cultures passe par la mise au point de pesticides de synthèse produits grâce à des processus de synthèse et de criblage à très haut débit. Plusieurs millions de nouvelles molécules sont ainsi synthétisées chaque année par les entreprises.

Les propriétés herbicides, fongicides ou insecticides de ces molécules sont d'abord évaluées en conditions contrôlées puis une évaluation au champ est réalisée pour celles qui ont montré une efficacité. Simultanément, les risques liés à la toxicité et l'écotoxicité de ces produits sont évalués. Seul un très petit nombre de molécules est retenu à la fin du processus de qualification. Ces molécules intègrent alors un processus d'homologation défini par le règlement européen 1107/2009. L'octroi des autorisations de mise en marché (AMM) des produits demeure une prérogative des États membres.

La lecture du règlement européen fait apparaître trois postulats contestables dans notre approche des produits phytosanitaires. Le premier est celui d'une disponibilité continue de molécules nouvelles. Si c'était sans doute la situation au moment de la rédaction du règlement, ce n'est clairement plus le cas aujourd'hui, ce qui signifie que ces molécules vont, en l'absence de renouvellement, mécaniquement s'éteindre. Le deuxième postulat est celui d'une stabilité des systèmes de culture, qui permet d'adopter une logique par substitution : une molécule nouvelle va venir prendre la place de celle qui est retirée. Cette hypothèse est également problématique. Enfin, en filigrane du règlement européen, on trouve le postulat que les produits phytosanitaires sont un intrant. Or un intrant suppose une courbe de réponse, comme on l'observe pour les engrais : plus on en met, plus on produit. Ce n'est pas le cas pour les produits phytosanitaires : il n'est pas utile d'en mettre en l'absence de bioagresseurs. Par conséquent ces trois postulats – disponibilité des molécules, stabilité des systèmes de culture, les produits phytosanitaires sont des intrants – biaisent un peu l'analyse du processus.

À côté des pesticides de synthèse, le deuxième levier pour assurer la protection des cultures est la création variétale, qui vise à concevoir des espèces résistantes. Le mécanisme repose ici sur une sélection massivement incrémentale des espèces végétales, en fonction de plusieurs critères, dont la tolérance aux bioagresseurs ou encore la production. Ces différents critères sont pondérés par le comité technique permanent de la sélection (CPTS) du ministère de l'agriculture, lequel décide de l'inscription des nouvelles variétés pour l'ensemble des espèces, ce qui recouvre un champ très large. Dans cette optique de création variétale, deux aspects sont d'une importance cruciale : la diversité génétique et la définition, avec les certificats d'obtention végétale, d'un mode de propriété intellectuelle favorable à une logique de progrès continu.

Parmi les autres leviers de la santé et de la protection des cultures figure le biocontrôle. Dans ce domaine, il existe quatre catégories de solutions distinctes, couvertes par des champs réglementaires différents :

– les macro-organismes, comme les coccinelles et les chrysopes, auxquels on ajoute aujourd'hui la technologie émergente dite « des insectes stériles » ;

– les micro-organismes : champignons, virus, bactéries ;

– les phéromones, qui déterminent les comportements sexuels des insectes, ainsi que les kairomones, qui déterminent leurs comportements alimentaires. Ces substances pèsent ainsi sur la manière dont les insectes se déplacent dans un espace ;

– les substances naturelles, dont le rôle est plus proche des pesticides, les deux principales étant le sulfate de cuivre et le soufre.

Pour les trois premières catégories, on observe une rupture par rapport aux pesticides, puisque l'on passe d'une logique biocide à une logique de régulation des populations à un niveau très bas. Mais le criblage et la mise en combinaison de ces produits constituent de réels défis. Seules quelques centaines de molécules sont synthétisées chaque année, là où l'on en synthétise des millions pour les pesticides. On doit ainsi parvenir à passer à grande échelle.

Mais il existe un paradoxe du biocontrôle, qui explique pourquoi il a peu évolué au cours des dernières décennies. Une régulation biologique suppose une extrême précision. Par exemple, les phéromones utilisées sur un type d'insectes ne fonctionnent pas sur un autre type d'insectes. Par conséquent, il est nécessaire de développer un très grand nombre de produits, chacun étant destiné à un marché étroit. Le coût de développement par produit est donc élevé au regard du marché potentiel, à la différence d'un insecticide.

Le dernier levier de la protection des cultures est celui des agroéquipements. C'est un secteur où l'offre émergente est liée à la technologie du numérique : capteurs, intelligence artificielle, robotique. Ce secteur commence à contribuer à la transition et a besoin d'un signal constant et fort. Il existe cependant un point de vigilance, lié à l'incidence que cela peut avoir pour les investissements dans les exploitations.

Il m'a été demandé de présenter les pesticides, d'un point de vue réglementaire en particulier. À cet égard, quelques définitions s'imposent. Tout d'abord, il convient de distinguer les biocides des produits phytosanitaires. Ils sont régis par des réglementations différentes, l'une étant coordonnée par le ministère de l'environnement et l'autre par le ministère de l'agriculture. Les biocides sont destinés à assainir, à tuer les ravageurs ; ce sont des désinfectants et des produits de protection. L'eau de javel est à ce titre un biocide, et non un produit phytopharmaceutique. Les produits phytosanitaires doivent également être distingués des produits de biocontrôle, dont M. Huyghe vient de nous donner la définition.

La protection des cultures ou des végétaux a débuté par des moyens physiques, puis s'est développée avec des produits chimiques – d'abord le cuivre et le soufre – et biologiques – bactéries et virus, greffe, sélection végétale. Les produits phytopharmaceutiques ont quatre rôles établis dans le règlement européen 1107 de 2009 : protéger les cultures, contrôler la croissance, conserver les denrées végétales, détruire. Seule la dernière partie est nécessairement « cide ».

Les processus d'autorisation sont régis par le règlement 1107/2009, qui a succédé aux directives de 1979 et de 1991. Entre 1991 entre 2009, toutes les molécules utilisables en agriculture ont été réévaluées au regard de l'évolution des connaissances scientifiques. Pour l'autorisation d'une nouvelle substance active, les dossiers doivent être déposés à la Commission européenne ; un État membre est alors chargé de son évaluation, au regard d'un usage et de risques acceptables ou non acceptables. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) coordonne cette évaluation avec l'État membre et transmet le dossier en comitologie. La Commission peut alors approuver la substance active, qui sera autorisée pour un usage, pour une dose journalière acceptable et avec des précautions d'emploi.

La deuxième étape est constituée par le dépôt du produit phytopharmaceutique en tant que tel – celui qui aura vocation à être commercialisé – par une entreprise auprès d'un État membre. Ce dernier communique l'ensemble des éléments d'évaluation auprès des États membres de la même zone – il existe une zone Sud et une zone Nord en Europe. Ensuite, le produit phytopharmaceutique peut être autorisé, dans des conditions qui seront définies précisément.

Le règlement 1107/2009 avait également pour objectif d'harmoniser les réglementations des États membres. La procédure de la reconnaissance mutuelle permet ainsi à un État membre d'autoriser un produit qui a déjà été évalué dans un autre État membre, sous réserve d'une nouvelle évaluation des risques environnementaux qui lui sont propres. Le règlement définit aussi les produits à faible risque et les substances de base. Il met en place l'évaluation comparative, qui vise à permettre la substitution des molécules les plus dangereuses par une ou plusieurs autres solutions. Par ailleurs, la France a toujours défendu le dispositif des usages mineurs.

Le règlement européen a également ouvert la voie aux permis de commerce parallèle, qui posent des problèmes considérables aux autorités administratives. Quand une autorisation de mise sur le marché est délivrée dans un État membre, les opérateurs peuvent avoir le droit d'utiliser le produit concerné dans d'autres États membres, sous réserve d'une équivalence de produit avec ceux autorisés dans l'État membre de destination. Cela pose un problème réglementaire car, par ce canal, s'introduisent d'autres opérateurs qui ne sont pas des producteurs mais des commerçants de produits phytosanitaires. Enfin, l'article 53 du règlement traite des situations d'urgence, lesquelles rendent possibles certaines dérogations. En situation d'urgence sur un végétal, il est ainsi possible d'utiliser des produits spécifiques, sans autorisation de mise sur le marché, pour une durée maximale de 120 jours.

En termes d'usage, les insecticides et fongicides répondent surtout à des objectifs de rendement, tandis que, pour les herbicides, c'est plutôt une question de concurrence. Globalement, les résultats des produits phytopharmaceutiques sont positifs. Ils ont permis à la France d'atteindre une capacité de production satisfaisante, avec des coûts d'alimentation raisonnables pour les consommateurs, alors même que la population à nourrir a radicalement évolué : auparavant, on nourrissait une population rurale, et l'on doit aujourd'hui nourrir une population urbaine.

Les risques principaux liés aux produits phytopharmaceutiques peuvent être rangés dans quatre grandes catégories :

˗ le risque sur l'eau – eaux souterraines, eaux de surface ;

˗ le risque sur la santé, surtout pour les applicateurs et les riverains, mais aussi pour la population générale, notamment par le canal de l'alimentation ;

˗ le risque sur l'air, même s'il est souvent difficile d'obtenir des mesures de qualité et de distinguer ce qui est imputable aux produits phytosanitaires ou aux produits biocides, que j'évoquais tout à l'heure ;

˗ le risque sur les sols, qui sont malheureusement laissés pour compte, alors même qu'ils sont essentiels pour la fertilité future.

Les outils réglementaires utilisés pour approuver les substances et produits sont indépendants des objectifs du plan Écophyto, ce qui représente une limite très importante, sur laquelle votre commission d'enquête aura l'occasion de revenir. Des progrès doivent également être accomplis en matière de formation et d'information relatives à l'usage des produits phytosanitaires, dans la mesure où ces questions demeurent extrêmement complexes pour les opérateurs.

J'en arrive aux questions de recherche. La question est ici de savoir quelle recherche il convient de mener afin de favoriser la diffusion des alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Je pense, par exemple, que nous manquons encore d'éléments pour comprendre pourquoi les agriculteurs n'adhèrent pas plus facilement aux nouvelles technologies.

Cependant, nous avons des raisons d'espérer. La quantité de substances actives utilisées est globalement en diminution et le recours aux produits de biocontrôle augmente. On assiste notamment à une diminution continue de l'usage des produits cancérigènes, mutagènes reprotoxiques (CMR). Si l'on avait arrêté de reclasser les produits phytosanitaires, on n'aurait probablement plus aucun produit autorisé en catégorie « CMR 1 » aujourd'hui. On observe par ailleurs une évolution continue des processus d'évaluation des substances et des produits, au gré de l'évolution des connaissances scientifiques disponibles.

Pour conclure, je rappellerai que ce sont surtout les agriculteurs et les forestiers qui maintiennent la biodiversité en zone rurale. Celle-ci peut également être préservée par des économies de gaz à effet de serre, par la diversification des espaces agricoles et par le maintien de la qualité des sols.

Mon intervention portera sur les grands traits de l'évolution des modes de culture en France. Je prendrai l'exemple des grandes cultures, mais nous pourrons parler d'autres systèmes si vous le souhaitez. Je montrerai d'abord que le contexte macroéconomique n'est pas favorable à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, avant d'expliquer comment la diffusion des solutions alternatives bute sur les stratégies et l'organisation de l'ensemble des acteurs de l'agriculture, lesquels sont organisés autour de la solution phytosanitaire.

Depuis cinquante ans, on assiste à une spécialisation croissante des exploitations et des régions du monde, amplifiée par le développement du commerce international, chaque région du monde se spécialisant dans les cultures pour lesquelles elle dispose d'un avantage comparatif. En France, cela s'est traduit, depuis des décennies, par l'expansion du blé – augmentation de 50 % des surfaces cultivées depuis les années 1970, du maïs et du colza – les surfaces cultivées ont été multipliées par dix depuis les années 1970, au détriment de toutes les autres cultures ou presque, et notamment des légumineuses. Cette évolution entraîne des rotations de plus en plus courtes. Dans le monde, ce phénomène se traduit par l'extension des espaces de monoculture.

L'exemple de l'expansion du colza dans la moitié nord de la France depuis 1970 est édifiant à ce titre. Elle est notamment liée au soutien du colza par les biocarburants, qui a entraîné une augmentation des surfaces cultivées dans les années 2000. Pour le blé, C'est le soutien des prix qui a contribué à façonner cette spécialisation. Outre les mécanismes commerciaux internationaux susmentionnés, cette spécialisation est ainsi également le fruit des politiques publiques qui ont été conduites.

Les rotations courtes entraînent un retour rapide des espèces qui se développent, au détriment des espèces qui régressent. Dans le bassin parisien, les rotations dont les surfaces ont le plus augmenté depuis les années 1980 sont la rotation colza – blé – orge, voire même des rotations encore plus courtes : colza – blé, tous les deux ans, quand on n'est pas dans la monoculture de blé. Aujourd'hui, en France, pour 17 % des surfaces en blé tendre, le blé suit un autre blé. Dans certaines régions ou départements comme l'Eure-et-Loir, jusqu'à 30 % des surfaces sont concernées.

Ceci n'est pas sans conséquence sur les bioagresseurs. En effet, un blé favorise un certain nombre d'espèces d'adventices comme le vulpin. Les épis de vulpin du premier blé vont produire des graines qui vont se démultiplier dans le deuxième blé, et ainsi de suite. À chaque fois, les agriculteurs traitent, ce qui engendre la création de variétés de vulpin résistantes aux herbicides. Il en va de même pour l'augmentation des surfaces cultivées en colza, qui favorise les bioagresseurs liés au colza.

Mais les conséquences s'en ressentent également sur les performances agronomiques : les rotations courtes entraînent une diminution des rendements, comme le montrent plusieurs enquêtes menées par le ministère de l'agriculture. Quand on observe les petites régions agricoles, du bassin parisien par exemple, on voit que la relation entre la surface en colza et le nombre de traitements phytosanitaires est évidente, qu'il s'agisse des herbicides ou des insecticides. Les mécanismes qui expliquent cette relation sont distincts. Je l'ai expliqué pour les herbicides, dans le contexte des rotations courtes. S'agissant des insecticides, c'est davantage un « effet région » qui explique ce besoin accru de traiter : plus les insectes ont à manger dans la région, plus ils se multiplient, plus les agriculteurs les voient et les traitent. En agriculture biologique, ces rotations courtes ne se sont pas pratiquées, et les agriculteurs en grande culture n'ont pas besoin de traiter. Le lien entre le système de culture, la durée des rotations et le recours aux pesticides est ainsi très clair.

On assiste aussi à une réduction du travail du sol, pour diverses raisons. Économiques d'abord, parce que le travail du sol – notamment le labour – coûte du temps et de l'énergie. Cette évolution s'explique aussi par un souci lié à la fertilité des sols : le travail du sol a, en effet, un impact souvent négatif sur l'activité biologique du sol, en particulier sur les vers de terre. Les statistiques agricoles montrent ainsi que le sol est de moins en moins travaillé. Or, les situations avec labour sont toujours moins traitées que les situations sans labour.

Les agriculteurs recherchent dans leur majorité à exprimer le potentiel de production du blé, d'autant plus que le prix du blé est actuellement assez élevé. Quand les prix sont hauts ou que des espérances de prix hauts existent, les agriculteurs cherchent ainsi à obtenir le rendement le plus élevé. Or, les techniques qui accroissent le rendement, sur le blé comme sur d'autres cultures, accroissent aussi le risque de bioagresseurs. Par exemple, le semis très précoce, qui augmente la durée de photosynthèse, ce qui permet des rendements potentiellement plus élevés, favorise aussi les adventices et un certain nombre de maladies cryptogamiques. La fertilisation azorée soutenue, qui permet à un blé d'être plus productif, favorise aussi un certain nombre de maladies. Les variétés les plus productives sont ainsi fréquemment plus sensibles aux maladies. Il existe donc des relations entre la recherche de rendements très élevés et le recours aux produits phytosanitaires.

Au total, la spécialisation et les rotations courtes, la réduction du travail du sol et la recherche d'un potentiel de production élevé, qui ont contribué au niveau de production de l'agriculture française, ont aussi conduit à accroître le besoin de traitement. Or ces évolutions de fond contrebalancent les efforts – réels – de réduction de l'usage des pesticides des agriculteurs. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas de baisse nette sur les statistiques nationales : les traitements phytosanitaires restent les pivots des systèmes de culture dominants et c'est d'autant plus compliqué d'en réduire l'usage que les systèmes dominants évoluent dans le sens que je viens de décrire.

Par ailleurs, la diffusion des solutions alternatives est freinée par le fait que tous les acteurs se sont organisés autour des solutions phytosanitaires. En grande culture, on dispose d'un grand nombre de solutions techniques pour réduire les traitements phytosanitaires : les outils d'aide à la décision, pour mieux positionner les traitements ; le bulletin de santé du végétal ; les variétés résistantes aux maladies ; le désherbage mécanique ; la lutte biologique contre un certain nombre d'insectes ; les mélanges de variétés ; les associations plurispécifiques ; les itinéraires techniques blé bas intrants ; ou encore, les successions diversifiées, pour maîtriser les adventices et favoriser la santé des sols.

Si l'on regarde ces solutions une par une, certaines sont assez courantes mais la plupart sont délaissées par les agriculteurs. Quand on en analyse les raisons sur le terrain, en interrogeant les agriculteurs et leurs partenaires commerciaux, on s'aperçoit que la cause réside dans les interactions entre l'agriculture et ses partenaires.

Par exemple, les mélanges de variétés de blés, efficaces pour réduire les quantités de fongicides, n'ont pas été pratiqués pendant longtemps parce que la plupart des meuniers préfèrent acheter des lots de variétés pures. Les associations plurispécifiques sont peu cultivées faute de trieur dans la plupart des coopératives. La conduite du blé « bas intrants » se heurte à la réticence des collecteurs quant à une réduction des volumes ; ils demandent des volumes importants pour amortir leurs silos. De même, les variétés résistantes existent, par exemple les pommes de terre résistantes au mildiou, mais elles nécessiteraient un changement des procédés de transformation. Enfin, l'allongement des rotations se heurte à la difficulté de développer des filières pour les espèces de diversification.

Ainsi, la diffusion des solutions alternatives bute sur les stratégies des acteurs d'amont ou d'aval, qui sont tous organisés autour de la solution phytosanitaire. Les systèmes de production agricole actuels, fortement utilisateurs de produits phytosanitaires, sont totalement cohérents avec l'organisation des filières amont et aval, où la stratégie de chaque acteur renforce la stratégie des autres acteurs. Dans ces circonstances, personne n'a vraiment intérêt à remettre en cause les tendances lourdes auxquelles il s'est adapté.

Nous avons ce que les économistes appellent des « mécanismes d'auto-renforcement » autour de la solution phytosanitaire, mécanismes de surcroît interconnectés. Par exemple, les espèces de diversification sont actuellement cultivées sur de faibles surfaces. Cela fait qu'elles sont peu sélectionnées, en raison de coûts de logistique et de transaction élevés et de références agronomiques rares, car elles sont peu étudiées. Leur rentabilité est ainsi inférieure à celles des grandes espèces, ce qui fait qu'elles continuent à être cultivées sur des petites surfaces. Inversement, les espèces cultivées sur les grandes surfaces bénéficient d'un progrès génétique important, d'innovations en protection des plantes ou en technologie de transformation, de références agronomiques nombreuses et donc d'une compétitivité confortée. Dans les travaux de recherche internationaux, on appelle cela une situation de lock-in ou de verrouillage sociotechnique, qui freine les alternatives aux traitements phytosanitaires. Pour pouvoir agir dessus, il faut comprendre comment il fonctionne. C'est d'autant plus compliqué que ce verrouillage est multidimensionnel : économique, social, culturel, cognitif, réglementaire.

Pour conclure, le contexte macroéconomique est favorable à l'usage des produits phytosanitaires. On observe par ailleurs des obstacles à la diffusion des solutions alternatives qui renvoient à l'organisation collective des acteurs. Dans ce contexte, travailler à la réduction des traitements phytosanitaires suppose de repenser l'action publique et l'action collective. Nous étudions ces sujets au sein de notre équipe ; je pense en particulier à notre collègue Viviane Trèves, qui travaille sur une analyse gestionnaire de la construction des plans Écophyto, à l'interface entre sciences de gestion et agronomie dans le cadre de sa thèse, dont la soutenance est prévue en décembre.

Je vous remercie pour vos interventions. Vous ne mesurez peut-être pas à quel point votre langage est sophistiqué et fait parfois appel à des références très pointues.

Mes questions visent à revenir à des choses très simples, pour avoir les idées claires sur ce dont nous allons parler. Pouvez-vous nous redire très clairement quelles sont les différentes catégories de pesticides et la part de chacune d'elles ? Je sais par exemple que la grande question en devenir porte sur les herbicides. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Pouvez-vous également nous préciser les grands enjeux, du point de vue de l'assolement français, de la ferme France ? Pouvez-vous nous fournir les principaux ordres de grandeur s'agissant des pesticides et des principaux systèmes de culture ou cultures concernés ?

Ensuite, pouvez-vous nous expliquer comment est mesurée la part des différents pesticides dans notre pays ? Quels sont nos instruments de mesure ? Quels sont les indicateurs reconnus publiquement ? Y-a-t-il des indicateurs européens, qui permettent une comparaison à l'échelle européenne ?

Enfin, vous avez évoqué de nombreuses solutions alternatives, mais vous avez peu évoqué l'agronomie comme système de prévention premier, sauf peut-être en filigrane dans l'exposé de M. Meynard.

La chimie de synthèse connaît son lot de détracteurs. Un produit phytosanitaire de synthèse est-il problématique en soi ? À l'inverse, on sait que le cuivre, qui est pourtant un produit naturel, pose aussi des problèmes.

J'ai également une question inspirée par mon expérience dans la vigne. La fin de certains produits dits « CMR » a engendré une réduction des produits multisites. Simultanément, nous sommes confrontés au retrait d'autres produits. En conséquence, nous avons de moins en moins de produits pour faire des rotations et, dans la viticulture, on observe des phénomènes de résistance qui se développent très rapidement. Avez-vous des perspectives à nous offrir dans ce domaine ?

Enfin, la phase d'homologation des produits phytosanitaires semble assez compliquée et nécessite un investissement important de la part du fabricant. Pensez-vous que certains produits a priori peu rentables sont abandonnés par le fabricant avant ou pendant le processus d'homologation ?

Je vous remercie pour votre exposé. En plus d'être député, je suis, moi aussi, producteur. Pour une bonne compréhension sémantique, pouvez-vous nous préciser si vous appelez « pesticides » les produits biologiques de traitement ? Pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'un produit d'origine naturel, comme le cuivre ou le souffre, soit nécessairement moins toxique qu'un produit de synthèse.

Je n'ai pas en tête le détail de tous les volumes concernant les produits phytosanitaires. Selon l'indicateur que nous utilisons, les données changent. Un produit est homologué à une certaine dose. Quand on fait un passage, une quantité de substance active est autorisée pour un produit et pour une culture. Quand on divise la totalité des quantités vendues par la quantité autorisée par hectare, on obtient le nombre de doses unités, ou Nodu. Un agriculteur qui passerait une fois à demi-dose aurait 0,5 Nodu par hectare. Cette unité comptable avait été construite avec beaucoup de difficultés au début du plan Écophyto, pour appréhender deux dynamiques entremêlées dans le recours aux pesticides. Entre le début des années 1990 et 2010, les volumes vendus ont très fortement changé : on a remplacé des molécules à fort grammage – c'est-à-dire avec des grandes quantités par unité de surface – par des molécules à très faible grammage. Le Nodu permettait ainsi de prendre en compte, derrière la baisse des quantités vendues, le nombre de doses appliquées par hectare, qui pouvait en réalité rester le même.

À titre d'illustration, lors de la réunion du plan Écophyto qui s'est tenue hier, une diminution significative (de l'ordre de 19 %) des volumes de glyphosate vendus entre 2020 et 2021 a été communiquée mais, dans le même temps, le Nodu a légèrement augmenté. Comment expliquer ces évolutions contrastées ? En 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a révisé la totalité des doses homologuées sur le glyphosate. Pour ce qui concerne la viticulture, les doses de glyphosate homologuées ont ainsi été divisées par trois. En effet, il a été considéré que l'on pouvait désherber mécaniquement l'inter-rang, le désherbage chimique devant être réservé au cavaillon, qui représente aujourd'hui un tiers de la surface.

Toute la question – et c'était d'ailleurs l'axe I du premier plan Écophyto – est de parvenir à se mettre d'accord sur un indicateur, sur un langage partagé qui permette de regarder dans la même direction. Les Nodu comme les indices de fréquence de traitement (IFT) constituent un élément de pilotage d'une culture ou d'un ensemble de cultures, dès lors que vous avez peu de variation dans les produits utilisés et dans les doses homologuées. La mise en place des indicateurs IFT et Nodu a permis de suivre l'évolution des pratiques. Dans le cadre du réseau des fermes Dephy, environ 3 000 exploitations sont suivies en France depuis 2009. L'évolution des quantités, Nodu ou IFT sur ces cultures a été extrêmement marquée : entre 2009 et 2020, la baisse est de 37 % ; on n'est finalement pas très loin de l'objectif. Mais il est compliqué d'expliquer cette notion de Nodu au grand public. C'est la raison pour laquelle nous utilisons un traceur, le tonnage. Celui-ci pose une difficulté si l'on a recours à de nouveaux produits dont la toxicité individuelle évolue.

Au total, en matière de pilotage du recours aux pesticides, tous les pays européens ont fait preuve de créativité et, mis à part le tonnage, il n'y a pas deux pays qui aient recours aux mêmes indicateurs. Comme notre objectif consiste à réduire à la fois les usages et les impacts des produits phytosanitaires, nous avons besoin de retracer à la fois l'évolution des quantités et la toxicité des produits utilisés. Dans le cadre de la proposition de règlement européen pour une utilisation durable des pesticides (règlement « SUR »), la Commission suggère d'utiliser l'indicateur HR1, qui combine les tonnages et les impacts. Les produits utilisés pour la protection des cultures sont ainsi classés en quatre catégories :

˗ classe 1 (coefficient 1) : les produits peu préoccupants ou produits de biocontrôle, avec un impact sur le milieu jugé faible ;

˗ classe 2 (coefficient 8) : les produits de synthèse homologués en raison d'un impact soutenable sur le milieu, mais qui présentent plus d'incidences que les produits de biocontrôle car ils tuent ;

˗ classe 3 (coefficient 16) : les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), qui se divisent en une classe 1, plus préoccupante, et une classe 2, sachant que les produits peuvent passer de la classe 2 à la classe 1 au fil des évaluations qui sont réalisées. S'y ajoutent les perturbateurs endocriniens, dont une grande partie sont reprotoxiques ;

˗ classe 4 (coefficient 64) : les produits autorisés à titre dérogatoire, en vertu de l'article 53 du règlement européen.

En appliquant les coefficients susmentionnés aux tonnages des produits achetés, on obtient une valeur HR1. Cependant, cet indicateur est applicable à l'échelle d'un Etat mais pas d'une exploitation agricole. Il ne saurait donc être utilisé pour piloter une exploitation. La question est ainsi de savoir ce que l'on veut faire avec ce que l'on mesure.

Certains produits, classés « CMR 1 », ont dû être retirés alors même qu'ils étaient incroyablement efficaces. Ce retrait ne pose pas réellement question au regard des risques qu'ils présentent pour la santé, à commencer par celle de l'applicateur.

Pour répondre à la question de M. Martineau, les substances d'origine naturelle ne sont pas saines par nature. Il suffit de penser au cyanure, à la graine de ricin ou encore à divers champignons. Les produits de biocontrôle peuvent être produits chimiquement par l'industrie, là n'est pas la question ; leur classement comme produit de bicontrôle tient au fait qu'ils viennent s'insérer dans des processus naturels et que leur impact sur l'environnement est faible voire nul. Par contraste, le sulfate de cuivre a une incidence réelle sur le milieu : l'ion cuivrique Cu++ a un effet biocide très puissant. C'est un problème que nous identifions clairement à l'Inrae, dans le cadre de notre programme de recherche « Produire et consommer autrement » : nous étudions les moyens d'assurer la protection des cultures et donc la production en quantité et qualité de produits répondant aux besoins des consommateurs et aux usages non alimentaires, mais sans pesticides ou substances ayant un impact significatif pour le milieu. Les produits de biocontrôle font également l'objet d'une évaluation, même si elle demeure complexe, du fait de l'étroitesse des marchés de ces produits.

Cela fait le lien avec la question de M. Grégoire de Fournas, qui visait à savoir s'il arrivait que des produits ne soient pas homologués alors même qu'ils auraient pu présenter une réelle efficacité, en raison des coûts associés à cette procédure d'homologation.

La directive de 1994 a permis d'éliminer un certain nombre de substances actives qui étaient très efficaces mais dont les conséquences apparaissaient inacceptables pour l'environnement et la santé, au regard des nouvelles données scientifiques disponibles. Connaissant les procédures d'évaluation qui sont relativement complexes, je ne pense pas qu'une firme se lancera aujourd'hui dans le développement d'un produit dont les chances d'homologation sont faibles. Donc avec ces procédures, on va sans doute empêcher la production de nouveaux produits, mais ceux-ci n'auraient probablement pas été acceptables dans les conditions actuelles d'évaluation.

Vous n'avez pas répondu à la question de M. Martineau, qui visait à savoir si les produits de bicontrôle sont, ou non, des pesticides.

M. Meynard, vous avez donné des chiffres sur l'évolution des surfaces agricoles à l'échelle française. Sauf erreur de ma part, vous avez fait référence aux chiffres du recensement général agricole (RGA) de 2010, pour évoquer l'augmentation des surfaces des grandes cultures, notamment des céréales, du maïs et du colza. J'avais étudié le sujet il y a quelque temps en utilisant également les chiffres du RGA de 2020 et ceux publiés par l'Agreste lors des années précédentes. Or j'avais constaté, pour cette dernière période, et à rebours de vos constats, une baisse de la surface des grandes cultures, notamment de maïs. Comment concilier ce constat avec votre propos ? Ces tendances plus récentes ont-elles pour effet d'invalider votre raisonnement sur la période antérieure ?

Par ailleurs, M. Huyghe, lorsque vous avez évoqué les pesticides, vous n'êtes pas allé jusqu'aux rodonticides, alors que les rongeurs peuvent poser de réels problèmes pour les cultures. Je crois que vous n'avez pas non plus évoqué la question des pesticides dans l'agroalimentaire, qui me semble également importante.

Député de la Vienne, je suis aussi agriculteur et détenteur d'un Certiphyto à jour. Cependant, la complexité et l'enchevêtrement des règles sur les distances par rapport aux habitations, les distances par rapport aux cours d'eau, lesquelles varient selon les types de produits, tout cela rend totalement inadaptées les informations disponibles sur les bidons. Cette complexité est source d'insécurité juridique : si j'avais un contrôle, est-ce que je serais parfaitement dans les règles ?

Notre commission d'enquête s'interroge sur l'absence de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. M. Meynard, je partage le constat de la spécialisation des systèmes de cultures par région, qui ont conduit à utiliser davantage de traitements phytosanitaires. Mais il faut également évoquer la disparition de l'élevage, sachant que les surfaces en herbe n'utilisent pas ou peu de pesticides et contribuent à la biodiversité.

Vous avez aussi mentionné la diminution du travail du sol. Il s'agit en effet d'un facteur aggravant l'utilisation de phytosanitaires, même si cette évolution favorise par ailleurs l'enfouissement du dioxyde de carbone (CO2). On peut également penser au réchauffement climatique, qui entraîne une diminution des épisodes de froid, lesquels peuvent jouer un rôle désinfectant en empêchant certains bioagresseurs de passer l'hiver. Mentionnons enfin la diminution du nombre d'agriculteurs, qui entraîne de fait une réduction de la biodiversité.

Une fois ce constat posé, j'aimerais vous entendre formuler des solutions. Il faut évidemment assurer la protection les cultures, en exploitant les différentes possibilités. Cette année, le mildiou sera un problème majeur car il fait chaud et humide, et il sera indispensable de s'en protéger. Pour ma part, je pense que nous avons besoin de beaucoup plus de recherche, de formation et d'accompagnement des agriculteurs. Sur mon exploitation, j'ai une dizaine de cultures mais il m'est très difficile de passer en bio. Les produits de biocontrôle sont par ailleurs très complexes à utiliser.

Pouvez-vous évoquer rapidement votre vision des différentes modalités culturales ? Je pense notamment à l'agriculture de conservation des sols, que j'avais évoquée lors de notre mission sur le glyphosate, conduite avec mon collègue Jean-Baptiste Moreau. J'ai la fierté d'être à la fois chimiste et fils de paysan et je constate que les gens ont tendance à mélanger produits artificiels, produits de synthèse et produits naturels.

Quel regard portez-vous sur ce qui a été accompli en matière de recherche, notamment sur les alternatives ? N'y a-t-il pas une corrélation entre le manque de crédits dédiées à la recherche et la diminution insuffisante de l'usage des produits phytosanitaires ?

À ce stade de découverte du sujet, je regrette de n'avoir pas pu avoir accès au diaporama évoqué au fil de vos propos. Il nous aurait sans doute permis de suivre le contenu de vos interventions de manière plus claire. Cependant, vous avez souligné un certain nombre d'éléments marquants, que je partage et qui résonnent avec nos expériences sur le territoire.

Vous avez ainsi évoqué la situation de verrouillage et de dépendance dans l'emploi des produits phytosanitaires, qui serait liée à des facteurs économiques, sociaux, cognitifs et culturels. J'ai trouvé cette analyse particulièrement utile à la réflexion et je pense que nous devrons creuser cet aspect en particulier. Vous avez également mentionné l'évolution de certaines variétés agricoles, en prenant notamment l'exemple de la pomme de terre. Pouvez-vous faire un état de lieux de la diversité des variétés existantes mais aussi de celles qui ont existé ? Quel type de variétés satisfont le marché ? Certaines variétés sont-elles écartées en raison du marché, parce qu'il n'est pas dans les usages de les utiliser ? Dans le domaine de la recherche, pouvez-vous faire état de la dynamique dans le développement de nouvelles variétés ?

Nous avons abordé beaucoup de questions qui dépassent largement les contours de cette première table-ronde, laquelle a simplement vocation, je le rappelle, à poser les fondamentaux. Nous aurons l'occasion de revenir longuement, dans les détails, sur des questions telles que la recherche. Nous reverrons, si besoin, nos interlocuteurs pour les interroger spécifiquement sur ces sujets. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la définition du sujet.

Le rapporteur a eu raison de nous rappeler le cheminement sur lequel nous nous étions mis d'accord lors de notre réunion constitutive. M. Turquois, je vois que cela vous a contrarié, mais je vous assure qu'il n'y a là aucune mise en cause personnelle, ni aucun recadrage. Nous avons besoin d'un peu de méthode si nous voulons avancer. Aujourd'hui, nous n'avons pas évité l'écueil de partir un peu dans tous les sens, et j'en prends ma part de responsabilité.

M. Potier, vous avez évoqué la place de l'agronomie comme solution à la problématique des pesticides. En tant qu'agronome, parfois un peu militant de la discipline, j'ai essayé de vous transmettre l'idée que derrière le raccourcissement des rotations ou la suppression du travail des sols se posaient des questions agronomiques. Dans le document que je vous ai transmis, figure une liste de solutions imaginables. Il s'agissait, d'une part, de montrer l'existence de solutions multiples, mais aussi de souligner, d'autre part, que nombre d'entre elles sont bloquées par les dynamiques sociotechniques existantes. Il faut accompagner l'agriculteur pour l'aider à concevoir son propre système économe en pesticides en combinant différentes solutions. Mais j'ai voulu montrer que ce n'est pas évident : ce n'est pas parce que les solutions existent et que l'agriculteur en a envie que cela se fera.

Ensuite, vous avez évoqué l'impact de la réduction du nombre d'agriculteurs. En effet, cela entraîne une augmentation des surfaces d'exploitation, laquelle est souvent préjudiciable à une surveillance étroite des cultures. Les statistiques montrent qu'en moyenne, les agriculteurs dont les surfaces sont les plus grandes surveillent moins leurs cultures et traitent plus.

Dans le document que je vous ai transmis, certaines cartes illustrent plus précisément les évolutions des systèmes de cultures et des cultures. Je vous ai cité quelques chiffres qui, effectivement, datent de 2010, afin de brosser les tendances décennales. Je vous précise néanmoins que la réduction de surfaces en colza observée il y a trois ans était conjoncturelle. Elle était liée au fait que le sol était tellement sec après une grande sécheresse estivale que de nombreux agriculteurs n'ont pas pu semer le colza. Sitôt que les conditions de semis ont à nouveau été favorables, la production de colza est repartie à la hausse. Il faudra donc surveiller les statistiques des années suivantes pour confirmer ou infirmer les tendances.

Les pommes de terre sont de grandes consommatrices de produits phytosanitaires, essentiellement pour lutter contre le mildiou, qui exige des doses de traitement considérables, au minimum une dizaine. Il s'agirait donc d'utiliser des variétés résistantes au mildiou. Malheureusement, les industriels ont établi leurs processus et leur clientèle en fonction d'un certain type de pommes de terre. Si on les oblige à en changer, ils iront les produire à l'étranger. Les industriels qui produisent des frites standardisées ont ainsi besoin de pommes de terre standardisées et ils cultivent les mêmes variétés dans l'ensemble du monde. Or, si les variétés résistantes au mildiou ne sont pas cultivées, elles ne seront pas sélectionnées par les sélectionneurs, lesquels sont confrontés aux besoins du marché.

Je suis d'accord avec M. Turquois : il importe d'abord de protéger les cultures, de manière à disposer de la quantité et de la qualité permettant de répondre aux demandes du marché.

Mme Heydel Grillere, vous avez évoqué à juste titre la question des rodonticides. La bromadiolone a été très utilisée jusqu'à son retrait. Il existe des alternatives, comme la neige carbonique. Par ailleurs, se pose la question des régulations biologiques : comment faire en sorte d'avoir toujours les rapaces nécessaires pour limiter les populations de rongeurs ? Si l'on applique le principe des équations de compétition de Lotka-Volterra, on voit bien que l'on fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce qu'il faut faire est assez compliqué, raison pour laquelle il faut développer la recherche – cela répond à une question de M. Fugit.

L'usage des produits phytosanitaires s'est répandu parce que leur utilisation était simple : ils ont facilité la vie du plus grand nombre. Désormais, il s'agit de trouver des solutions et des formes d'accompagnement qui soient soutenables et vivables pour les agriculteurs.

En effet, les prairies permettent de diminuer l'usage des produits phytosanitaires mais aussi de faire de la prophylaxie, en évitant la spécialisation des flores. Ensuite, vous avez mentionné à juste titre la multiplicité des règles d'application des produits à laquelle les agriculteurs sont confrontés. En effet, l'Anses pose les règles d'application produit par produit, sans préjuger des conditions dans lesquelles ces produits seront utilisés à l'échelle d'une exploitation. Il en est ainsi parce qu'à défaut, il faudrait aligner tout le monde sur la plus grande distance aux habitations, ce qui serait jugé excessif. Mais il est certain qu'en contrepartie, ces règles sont difficilement lisibles pour l'applicateur et difficilement compréhensibles pour la population.

Clairement, nous serions ravis si les crédits de la recherche étaient augmentés. Dans ce domaine, qu'aurions-nous pu mieux faire ? Pendant longtemps, la communauté s'est consacrée à l'analyse du problème. Si l'on observe les tendances longues, après une inertie d'une dizaine d'années, depuis quatre ans, la trajectoire est marquée par un fort fléchissement du volume des produits phytosanitaires de synthèse utilisés, ainsi que par une croissance des produits utilisables en agriculture biologique et des produits de biocontrôle. Il faut également prendre en compte le retrait des produits CMR des catégories 1 et 2. Une tendance à la baisse se dessine donc. Le délai initial de dix ans n'est pas surprenant : en dépit d'un signal très fort, cela prend du temps pour que les acteurs économiques s'organisent. Le même phénomène a été observé au moment de la mise en œuvre des certificats d'économie d'énergie : il a également fallu dix ans pour qu'ils commencent à être utilisés.

La recherche a ainsi, pendant très longtemps, effectué un travail d'analyse de la situation qui a alimenté une grande diversité de ressources. Nous aurions pu faire mieux – et nous le faisons parfois – en développant davantage des approches de type problem solving. Ce type de recherche à 360 degrés pour résoudre un problème précis est aujourd'hui utilisé dans le cadre du plan national de recherche et d'innovation (PNRI) pour la betterave ; il vise à protéger ces cultures d'un puceron vecteur de quatre maladies différentes sans recourir aux néonicotinoïdes (NNI). De fait, des solutions soutenables se dessinent et l'année 2023, qui est sans NNI, se déroule plutôt bien. Il convient également de mentionner le plan Phosmet sur le colza et le plan contre les maladies du dépérissement de la vigne. Ces maladies avaient disparu grâce à un système à effet biocide extrêmement violent, qui nettoyait complètement les plants de vigne. Quand ce produit a été retiré au milieu des années 2000, nous avons constaté une recrudescence du dépérissement de la vigne. C'est alors qu'un plan a été mis en place, sous la présidence de l'interprofession de la vigne, afin que tous les acteurs réfléchissent ensemble aux solutions à apporter. Ces trois plans partagent deux caractéristiques communes : d'une part, ils cherchent explicitement à résoudre un problème et d'autre part, il n'y a pas une seule solution, mais plutôt une combinaison complexe de solutions, potentiellement propre à chaque exploitation.

Cette démarche doit sans doute être développée mais elle ne pourra pas être répliquée à l'infini, pour chaque molécule et chaque bioagresseur. Il faut définir une stratégie de « paquets ». Simultanément, nous devons continuer à alimenter des secteurs que l'on ne connaît pas suffisamment, qui sont indispensables pour développer les leviers de demain, notamment dans le domaine de l'écologie chimique. Nous devons parvenir à comprendre comment un insecte se déplace, à connaître le microbiote des végétaux, lequel est une source de protection pour la plante. Pour le moment, aucun de ces microbiotes n'a été séquencé, alors qu'on les trouve sur les racines, sur les feuilles et à l'intérieur des plantes, et qu'on sait qu'ils peuvent contenir des virus.

Nous avons besoin d'alimenter tous ces domaines pour répondre aux défis des prochaines décennies. Le changement climatique va, par exemple, entraîner l'apparition de nouveaux pathogènes, pour lesquels de nouvelles solutions devront être trouvées. Nous avons donc besoin de moyens, mais aussi d'une gouvernance et d'une planification. À plus court terme, nous devons mener des approches de type problem solving, ainsi que des approches en sciences humaines et sociales, pour mieux comprendre les agriculteurs. Il faut également travailler sur l'accompagnement des agriculteurs. À l'heure actuelle, les politiques publiques d'accompagnement ne sont pas organisées pour une couverture des risques en période de transition ; elles sont plutôt cycliques que contracycliques. Lorsque l'on évolue d'une situation d'équilibre à une autre situation fondée sur une autre modalité de production, cela s'apparente parfois à la traversée d'un canyon pour les agriculteurs.

Du point de vue réglementaire, un produit de traitement biologique est un produit phytosanitaire comme un autre. Il est donc évalué de la même manière. Pour avoir été responsable du premier axe du plan Écophyto, je peux témoigner de la difficulté de mettre en place des indicateurs. Je rappelle en outre que nous sommes le troisième acheteur de produits phytosanitaires mais seulement le neuvième si l'on ramène ces volumes à la surface cultivée. Cela n'absout rien mais cela signifie que nous réalisons parfois des progrès plus rapidement que d'autres.

Je ne souhaite pas relancer un débat. Simplement, vous n'avez pas répondu à l'une de mes questions. M. Huyghe, vous nous avez expliqué que les produits bios n'étaient pas « innocents ». Existe-t-il des produits de synthèse neutres pour l'environnement et pour la santé ou devons-nous, par principe, chercher à réduire l'usage des produits de synthèse ?

Le problème ne se pose pas de cette manière. Les phéromones qui sont actuellement commercialisées sont synthétisées chimiquement. La question porte plutôt sur le mécanisme par lequel on protège la culture. Est-il destiné à tuer ? Dans ce cas, l'ensemble d'une chaîne alimentaire est cassé et des mécanismes de résistance apparaissent. Il s'agit d'assurer une transition d'un système à effet biocide à un système de régulation, pour ramener une population de bioagresseurs en dessous d'un seuil de nuisibilité. Face aux rongeurs, on utilisait des rodonticides – de la bromadiolone – qui éliminaient toutes les populations. Cependant, des migrations venant de l'extérieur survenaient encore, à l'origine de phénomènes de pullulation, car les prédateurs ont alors disparu, conformément à ce que prévoit la loi de Lotka-Volterra. La question majeure consiste à savoir comment maintenir la population de rongeurs à un niveau suffisamment bas pour que l'incidence sur les produits et leur qualité soit acceptable. Pour les adventices, le raisonnement est un peu différent : le fait que nous ne parvenions pas à maintenir une diversité biologique suffisante dans les sols induit une faible prédation des graines d'adventices.

En résumé, la question n'est pas de savoir si le produit est issu ou non d'une synthèse, mais si le mécanisme d'action associé tue ou régule. L'enjeu central est celui du niveau de risque que peut supporter l'agriculteur, notamment quand il ne dispose pas d'un indicateur pour savoir s'il est à risque ou non, d'autant que certaines années sont plus à risque que d'autres. Ainsi, mon discours ne consiste vraiment pas à dire que, du point de vue de la recherche, les solutions sont simples.

La séance s'achève à dix-neuf heures vingt-quatre.

Membres présents ou excusés

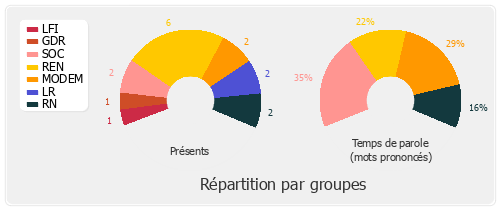

Présents. – M. Benoît Bordat, M. André Chassaigne, M. Frédéric Descrozaille, M. Grégoire de Fournas, M. Jean-Luc Fugit, Mme Marine Hamelet, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Mathilde Hignet, M. Pascal Lavergne, Mme Nicole Le Peih, M. Éric Martineau, M. Yannick Neuder, M. Dominique Potier, Mme Mélanie Thomin, M. Nicolas Turquois, M. Pierre Vatin

Excusés. – Mme Claire Pitollat, M. Michel Sala