Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire

Réunion du jeudi 5 octobre 2023 à 10h45

Résumé de la réunion

La réunion

Jeudi 5 octobre 2023

La séance est ouverte à dix heures quarante.

(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)

La commission entend lors de sa table ronde sur l'analyse des politiques publiques de réduction des produits phytosanitaires outre-mer :

- M. Arnaud Martrenchar, délégué interministériel à la transformation agricole des Outre-mer ;

- M. Benoît Lombrière, délégué général adjoint d'Eurodom.

Nous avons reçu ce matin, lors de la table ronde précédente, deux chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Nous avons échangé avec eux sur les enjeux de la réduction des produits phytopharmaceutiques outre-mer, appréhendés à travers les connaissances et la recherche relatives à la santé et aux systèmes agricoles.

Cette deuxième table ronde est consacrée aux politiques publiques de réduction des produits phytosanitaires outre-mer. J'ai le plaisir d'accueillir M. Arnaud Martrenchar, délégué interministériel à la transformation agricole des outre-mer depuis 2019, sous la double tutelle du ministre des outre-mer et du ministre de l'agriculture, et M. Benoît Lombrière, délégué général adjoint d'Eurodom. Cette association a été créée en 1989 pour représenter les régions ultrapériphériques auprès des institutions européennes. Je précise que l'expression « régions ultrapériphériques » fait référence aux régions européennes situées en dehors du continent européen.

Cette audition est ouverte à la presse et retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(MM. Arnaud Martrenchar et Benoît Lombrière prêtent serment.)

La démarche de transformation agricole des Outre-mer a été engagée par le Président de la République, en octobre 2019, à La Réunion. À cette occasion, il a exprimé sa volonté de faire évoluer l'agriculture ultramarine en accord avec deux objectifs principaux. Le premier objectif vise à impulser une modification des modes de production pour se rapprocher des attentes de nos concitoyens, à travers le développement de l'agroécologie et des circuits courts et la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine. Le second objectif consiste à tendre, autant que possible, vers l'autonomie alimentaire des Outre-mer à l'horizon 2030.

Pour ce faire, plusieurs comités de transformation agricole se sont tenus en 2020 et 2021 dans chacun des territoires ultramarins. Ces rencontres visaient à identifier les problèmes empêchant l'atteinte des objectifs précités. Elles ont réuni l'ensemble des parties prenantes au développement de l'agriculture, c'est-à-dire l'État, les principales collectivités – en particulier celles en charge du développement du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – mais aussi l'ensemble des représentants du monde agricole.

En début d'année 2023, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des Outre-mer ont demandé aux préfets d'élaborer une feuille de route territoriale sur la souveraineté alimentaire à l'horizon 2030. Ce chantier de politique prioritaire du Gouvernement s'intitule « Accompagner le développement des territoires ultramarins ».

Le recensement agricole de 2020 met en évidence une évolution des systèmes agricoles ultramarins comparable à celle observée dans l'Hexagone. Celle-ci se caractérise par une diminution de la surface agricole utile depuis une trentaine d'années dans tous les territoires, à l'exception de la Guyane. Dans ce département, la surface agricole utile est passée d'environ 20 000 hectares en 1988 à près de 40 000 hectares en 2020.

D'après les données de l'Agence Bio, environ 11 % de la surface agricole utile de l'Hexagone est cultivée en agriculture biologique. Cette proportion est de 4 à 5 % en Martinique et en Guadeloupe, de 5 % à La Réunion, de 1 % à Mayotte et de 11 % en Guyane. Tandis que le développement de l'agriculture biologique est freiné en métropole en raison du coût de ces produits, le ralentissement est moins perceptible en Outre-mer.

La situation phytosanitaire en Outre-mer est fortement liée à l'histoire de ces territoires. Aux Antilles, en particulier, les populations ont été très marquées par la contamination au chlordécone. Pour rappel, cet insecticide a été utilisé entre 1971 et 1993 dans la lutte contre le charançon du bananier. Bien qu'il ne soit plus employé depuis 1993, il a imprégné durablement les sols. La persistance du chlordécone dans le sol, autrefois évaluée à plusieurs centaines d'années, se compterait plutôt en dizaines d'années, d'après des recherches récentes. Les avis divergent sur ce point.

Les effets néfastes du chlordécone n'ont été découverts qu'en 1999, lorsque les analyses des eaux ont été confiées à un laboratoire hexagonal. Le laboratoire local sollicité jusqu'alors analysait essentiellement les contaminations bactériennes, alors que le laboratoire hexagonal analysait aussi les résidus chimiques. Il a donc fallu attendre 1999 pour découvrir des traces de chlordécone dans l'eau et commencer à installer des filtres à charbon sur les points de captage d'eau potable. Ces événements ont marqué durablement les populations, d'autant que les producteurs de bananes – surtout en Martinique – sont principalement des békés, descendants d'esclavagistes. Ainsi, le ressenti des populations antillaises mêle le problème de la pollution environnementale à l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Ce fait explique le sentiment de profonde injustice éprouvé par les populations antillaises au sujet du chlordécone – un sentiment aggravé par l'annonce récente d'un non-lieu pour prescription dans le cadre d'une plainte pour pollution au chlordécone.

Le problème phytosanitaire en Outre-mer est bien plus important qu'en Hexagone, essentiellement à cause du climat tropical. Comme il n'y a pas de saison hivernale, les ravageurs sont présents toute l'année et détruisent les cultures. La principale difficulté, pour la canne à sucre, est la prolifération des plantes adventices. Celles-ci sont combattues à l'aide d'herbicides, qui sont pratiquement les seuls pesticides encore utilisés pour cette culture. Quant à la banane, elle est attaquée par des maladies fongiques telles que la cercosporiose et la fusariose. Les produits utilisés pour traiter les bananiers sont presque exclusivement des fongicides. Pour ce qui est des filières de diversification, les problèmes rencontrés sont plutôt liés à la prolifération des insectes.

La gestion de la sécurité sanitaire est identique en Outre-mer et dans l'Hexagone. Lors des discussions sur les pouvoirs dérogatoires des préfets, des demandes ont été portées par le monde agricole pour permettre aux préfets de décider quels seraient les produits phytosanitaires autorisés. Il a notamment été demandé que les préfets puissent autoriser des produits provenant de pays proches de l'environnement concerné, mais ces dérogations n'ont jamais été acceptées. Je me suis systématiquement opposé au fait d'accorder un pouvoir dérogatoire aux préfets, considérant que même si la problématique phytosanitaire est particulièrement saillante en Outre-mer, les populations ultramarines et hexagonales doivent bénéficier de la même protection. Le processus d'autorisation des produits phytosanitaires doit donc être identique, et c'est toujours le cas.

Le programme Écophyto comprend une déclinaison particulière pour l'Outre-mer. Le dispositif général, en particulier Dephy Ferme, s'applique à l'Outre-mer. Six cultures tropicales sont intégrées au dispositif Dephy Ferme et quatre projets d'expérimentation en Outre-mer sont prévus au titre du dispositif d'expérimentation, avec quinze sites expérimentaux et dix-huit systèmes de culture. Ces projets concernent, entre autres, la banane et la canne à sucre en Martinique, la canne à sucre et la mangue à La Réunion, les légumes en Guyane et à Mayotte et enfin la canne à sucre en Guadeloupe.

D'après le bilan du programme Écophyto dressé il y a près d'un an par la mission du Conseil général de l'agriculture et de l'environnement, sur les 561 millions d'euros d'autorisations d'engagement, 434 000 euros ont bénéficié à La Réunion, 171 000 euros à Mayotte, 4 millions d'euros à la Martinique, 1 million à la Guyane et 2 millions à la Guadeloupe. Le programme Écophyto fait chaque année l'objet de mesures particulières, avec des appels à projets spécifiques aux Outre-mer dotés de près de 1 million d'euros par an.

À titre informatif, voici quelques-uns des projets des Drom lauréats du programme Écophyto 2022 dans le cadre de l'action 27 :

proposition de moyens de lutte efficaces contre les adventices en culture maraîchère pour réduire l'utilisation des méthodes chimiques, portée par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes ;

développement d'un espace d'échange interrégional sur l'amélioration des pratiques agricoles, porté par le lycée agricole de Saint-Paul, le lycée de Coconi et l'association Terra forma ;

projet AttracTIS sur la lutte biologique contre la mouche orientale des fruits à La Réunion, porté par le Cirad ;

projet Phytocollect en Guyane, visant à pérenniser la collecte des emballages vides de produits phytosanitaires.

Le bilan de l'évolution de la quantité de substances actives utilisées outre-mer depuis 2010 fait apparaître une baisse significative en Guadeloupe, avec 60 000 kilos utilisés en 2022, contre 100 000 kilos en 2010. En Guyane, 12 000 kilos étaient utilisés en 2010. Après une réduction à 10 000 kilos en 2019, une hausse a été enregistrée en 2020. Elle résulte certainement d'un effet de stockage du glyphosate, devant les menaces de retrait de l'autorisation de cette substance. Il s'agit d'un phénomène général : les agriculteurs ont tendance à constituer des stocks lorsque les autorités envisagent le retrait d'un produit, en espérant qu'ils bénéficieront d'un délai pour utiliser ces réserves. En Martinique, le volume de substances actives utilisées est passé de 80 000 kilos en 2010 à 46 000 kilos en 2020. Enfin, ces quantités ont également diminué à La Réunion au cours des dernières années : elles s'élevaient en 2022 à 160 000 kilos, contre 200 000 kilos en 2010. Il faut savoir que La Réunion était l'un des premiers territoires utilisateurs de glyphosate, employé principalement dans la canne à sucre. Ce produit est pulvérisé sur le pourtour des champs, ou directement sur la canne avant les replantations. Malgré tout, les quantités de glyphosate utilisées sur l'île ont fortement diminué, passant de 55 000 tonnes en 2009 à 45 000 tonnes en 2022.

Par ailleurs, les réseaux d'innovation et de transfert agricole (Rita), actifs depuis 2010, contribuent à la promotion des méthodes alternatives. Ils associent l'ensemble des acteurs à même de transposer les techniques innovantes, de la recherche aux planteurs : les établissements d'enseignement agricole, les chambres d'agriculture, l'Association de coordination technique agricole (Acta), le Cirad et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

Auparavant, les Rita étaient pilotés par l'Acta et le Cirad. Toutefois, une étude récente du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) a mis en évidence un défaut d'évaluation de la réalité du transfert dans les Rita. Ces derniers ne sauraient être évalués sur le seul critère des financements obtenus. Il convient de prendre en compte le nombre de transferts opérés. C'est la raison pour laquelle les chambres d'agriculture ont été intégrées à la gouvernance des Rita.

Des crédits ont aussi été attribués dans le cadre du plan France relance et du plan France 2030. Le plan France relance prévoit ainsi une enveloppe de 10 millions d'euros dédiée aux Outre-mer pour l'achat d'agroéquipemements, en vue de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, et une seconde enveloppe de 10 millions d'euros destinée à l'acquisition d'équipements nécessaires à la transition agroécologique.

Enfin, le comité interministériel des Outre-mer (Ciom) du 18 juillet 2023 a défini deux mesures relatives au problème phytosanitaire. D'une part, la canne a été classée en culture mineure. D'autre part, une task force Outre-mer a été constituée. Elle a pour mission de trouver des alternatives au retrait des produits phytosanitaires Outre-mer, afin de ne pas laisser les agriculteurs sans solution. À cet effet, la task force établit un calendrier des retraits prévisibles et identifie, culture par culture et couple par couple – culture/maladie – ces solutions alternatives.

Notre association Eurodom représente plutôt les professionnels. Depuis 1989, elle défend lorsqu'il y a lieu et accompagne de manière permanente les producteurs appartenant à l'agriculture organisée des Drom. Ces producteurs peuvent être implantés en France, dans les cinq Drom, en Espagne ou au Portugal – puisque ces pays possèdent aussi des territoires ultramarins nécessitant des interactions avec les institutions européennes. Originellement, nous sommes spécialisés dans les échanges avec la Commission européenne, qui conduit une large partie de la politique agricole et en particulier de la politique de réduction des produits phytosanitaires.

Arnaud Martrenchar a déjà bien insisté sur le fait que les Drom, au regard de leur histoire, ont un comportement plutôt vertueux dans la mise en œuvre de cette politique. Les chiffres ont déjà été rappelés. Il reste difficile d'obtenir des données précises, car les évaluations prennent du temps et ne sont pas toujours complètement publiques. Toujours est-il que, sur la longue durée, les importations et les ventes de produits phytosanitaires parmi les acteurs de l'agriculture organisée ont connu un recul assez net. La banane est engagée depuis 2008 dans les plans de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, surnommés plans « banane durable ». Deux plans de ce type ont déjà été déployés. Ils ont atteint leurs objectifs et un troisième plan est en cours. La banane fait partie des rares cultures de fruits et légumes ayant rempli les objectifs assignés dans les plans Écophyto pour les Drom.

Par conséquent, je pense que nous participons convenablement à l'effort de réduction des produits phytosanitaires, dans un contexte bien plus complexe qu'en métropole. Le fait est que les territoires ultramarins sont exposés à des climats différents, très propices aux maladies. Le milieu tropical humide est par essence favorable aux champignons et aux adventices. En raison de l'absence d'hiver, les attaques phytosanitaires y sont permanentes.

En outre, les territoires d'Outre-mer sont les seuls, parmi tous les pays de l'Union européenne, contraints de cultiver des produits tropicaux tout en respectant les normes phytosanitaires européennes et nationales. Cette contrainte ne constitue pas en soi un handicap. Elle pourrait même être un avantage concurrentiel par rapport aux « pays du soleil » sud-américains ou africains et à Israël.

En revanche, elle devient très pénalisante lorsqu'il est question de mobiliser des laboratoires phytopharmaceutiques prêts à suivre l'ensemble du parcours conduisant à la délivrance d'une autorisation d'utilisation de produits phytosanitaires, a fortiori pour le compte d'un nombre de clients aussi réduit. Les laboratoires phytopharmaceutiques sont en effet peu enclins à répondre à des sollicitations pour le développement de produits adaptés aux spécificités climatiques des Antilles, de la Guyane et de La Réunion. À titre d'exemple, un traitement destiné à l'ananas intéressera tout au plus une vingtaine de clients. Les procédures sont très longues et coûteuses. Cela explique pourquoi les territoires d'Outre-mer sont confrontés à de nombreuses impasses phytosanitaires par rapport à la métropole. Plus de 80 % des attaques touchant les productions végétales n'ont pas de réponse phytosanitaire.

Nous remplissons donc nos obligations et nos engagements volontaires de réduction des produits phytosanitaires dans un contexte compliqué. Nous y sommes largement contraints par la réalité que je viens d'exposer. Dans ces conditions, nous devons faire preuve de beaucoup d'imagination et d'innovation pour affronter les attaques des agresseurs. De surcroît, le prix de vente ne change pas. Nous nous efforçons de proposer une alimentation à un prix accessible, mais nous faisons face à la concurrence de pays dans lesquels les coûts de main-d'œuvre sont bien inférieurs aux nôtres et l'environnement juridique beaucoup plus souple. De ce fait, ces pays peuvent commercialiser sur le marché européen des produits à un prix bien plus bas que le nôtre.

Notre association ne demande pas de dérogations, ni un changement du cadre réglementaire ou législatif. Nous sommes bien conscients que la santé humaine et l'environnement sont en jeu et nous entendons rester dans le cadre européen et national.

Pour terminer, je voudrais m'arrêter sur un fait surprenant qui mérite réflexion. Les produits tropicaux commercialisés sur les marchés européens devraient afficher le même niveau de protection du consommateur et de la planète, quel que soit leur lieu de production. Force est de constater que ce n'est pas le cas. En effet, les produits agricoles provenant d'Amérique latine et d'Afrique présentent une teneur en produits phytosanitaires – donc un niveau d'endommagement de la planète – nettement supérieure à ceux des produits communautaires.

À cet égard, le cas des produits bio est particulièrement frappant. Il faut savoir que la législation communautaire distingue deux catégories de produits bio. La première regroupe les productions issues des pays de l'Union européenne, qui sont assujetties au cahier des charges communautaire. Il existe une deuxième catégorie de produits autorisés à porter le label bio : dès lors qu'un pays tiers considère que tel produit satisfait au cahier des charges communautaire, ce dernier se voit décerner une équivalence lui permettant d'être introduit sur le marché européen avec le label bio.

Ainsi, de nombreux produits cultivés dans les Drom ne peuvent pas afficher le label bio parce que leurs producteurs sont respectueux du cadre réglementaire européen. A contrario, des produits arrivant de pays tiers sont vendus avec l'étiquette bio alors qu'ils ont été produits dans des conditions moins vertueuses, y compris en matière d'usage de produits phytosanitaires. De ce fait, les producteurs d'Outre-mer soucieux des standards européens se trouvent exposés à une distorsion de concurrence, qui se rencontre dans de nombreux domaines. Cette difficulté majeure est mal perçue dans les Drom.

Les chiffres que vous avez cités contrastent avec les données fournies par les représentants du Cirad et de l'Inserm. Ces derniers ont fait état d'une relative stabilité des ventes de produits phytosanitaires, malgré une baisse des quantités de substance active (QSA). Ils constatent une permanence du nombre de doses unités (Nodu) et pointent l'effet trompeur des herbicides en volume et en poids : la diminution des volumes peut dissimuler les effets plus toxiques de certains pesticides ou insecticides. Comment expliquer les écarts entre les résultats que vous nous avez présentés et les données émanant du Cirad et de l'Inserm ?

Monsieur Lombrière, je réagis à votre dernière remarque. Nous étions, hier même, en déplacement à Bruxelles. À cette occasion, nous avons interrogé la direction générale de la santé et la direction générale de l'agriculture sur le contrôle des produits aux frontières de l'Union européenne. D'après ces services, il s'agit d'un non-sujet puisque le niveau de contrôle des produits intracommunautaires et extracommunautaires est suffisant pour garantir le respect des limites maximales de résidus (LMR).

Or vos propos remettent en question cette affirmation. Faisiez-vous référence aux marges de tolérance pour les produits importés ou à un défaut du contrôle des LMR ? Ou peut-être estimez-vous que les LMR ne permettent pas de bien tracer les modes de production ?

Les chiffres que je vous ai communiqués sont ceux transmis par les services territoriaux. L'indicateur des QSA présente des avantages et des inconvénients. Il en existe d'autres, tels que les indices de fréquence de traitement (IFT) et le Nodu. La difficulté majeure du Nodu tient au fait qu'il n'est pas territorialisé. Nous n'en connaissons pas l'évolution territoire par territoire. J'ajoute que la méthodologie appliquée pour calculer cet indicateur a évolué, ce qui complique les comparaisons. En effet, les autorisations non-agricoles sont désormais prises en compte, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ce changement de périmètre s'est traduit par une hausse mécanique du Nodu. Les QSA ne tiennent pas compte de la toxicité du produit. Il est donc important de centrer l'analyse sur les produits les plus toxiques utilisés, mais je ne dispose pas présentement de cette information.

La situation de l'Outre-mer demeure problématique. Les agriculteurs ultramarins demandent des dérogations de 120 jours et font valoir que les solutions alternatives sont soit inefficaces, soit trop coûteuses. Nous sommes encore loin d'une généralisation de l'agriculture biologique à l'ensemble des surfaces de canne et de banane d'Outre-mer. La réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires est tout à fait notoire, en particulier dans la filière de la banane, avec une baisse de 70 % depuis plus de quinze ans.

Les producteurs de canne ultramarins comparent volontiers l'agriculture biologique à une forme d'esclavagisme. L'interdiction des herbicides implique en effet l'arrachage mécanique des adventices, qui est à la fois pénible et coûteux. Une bouteille de rhum agricole traditionnel coûte 20 à 22 euros. Par comparaison, une bouteille de rhum bio coûte environ 50 euros.

En dépit des investissements accordés à la recherche et de la volonté de trouver des alternatives, la situation actuelle ne peut pas être jugée satisfaisante. Le fait est qu'il n'existe pas de solutions alternatives permettant, pour un même coût, de se passer entièrement des produits phytosanitaires Outre-mer.

Les invités animant la table ronde précédente nous ont expliqué que la trajectoire des volumes vendus a atteint un seuil. Désormais, les ventes de produits phytosanitaires stagnent.

Vous avez d'ailleurs précisé dans votre introduction qu'il serait impossible d'atteindre les objectifs tant qu'une approche séparée de chaque culture serait privilégiée. Il convient donc d'adopter une démarche globale, impliquant une reconception des systèmes, sans quoi la prise de risque sur les récoltes n'est pas couverte.

Pensez-vous également qu'un seuil a été atteint, et qu'il n'est pas envisageable de franchir un nouveau cap dans la réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques sans une transformation globale des systèmes agraires – rotations, schémas de commercialisation, calendrier agricole, etc. ?

D'après les informations dont je dispose, la situation est assez contrastée entre les différents territoires. En Guadeloupe, les QSA stagnent effectivement. En Martinique, les quantités continuent de baisser.

Selon l'institut de référence canne, créé en 1929, il est possible de réduire les produits phytosanitaires, mais pas de les supprimer complètement. Les nouvelles techniques génomiques devraient permettre de disposer de vitroplants résistants aux maladies mais, pour l'instant, nous ne parvenons pas à nous passer entièrement des produits phytosanitaires.

En réalité, ce sont surtout les herbicides dont nous ne pouvons pas nous passer dans les Outre-mer, en raison du climat tropical humide et de l'absence d'hiver. J'apporte cette précision pour mettre en avant les efforts colossaux entrepris ces vingt dernières années, avec la contribution d'organismes de recherche comme le Cirad. Ces avancées, qui concernent toutes les filières, doivent aussi être mises sur le compte de l'ingéniosité des producteurs.

Je vois mal ce qui permet d'affirmer que l'usage de produits phytosanitaires n'a pas diminué, alors que l'évolution sur les quinze dernières années est très marquante. De nombreuses solutions alternatives ont été déployées dans les champs, avec l'appui des centres de recherche. Je pourrai vous présenter mon interprétation des éventuels écarts après avoir écouté l'audition précédente.

Par ailleurs, les propos du délégué interministériel à la transformation agricole des Outre-mer pourraient laisser penser qu'il existe une culture de la dérogation. Je me dois de rectifier ces affirmations. Je rappelle que la task force Outre-mer a recensé pas moins de 140 attaques sur des productions végétales pour lesquelles il n'existe aujourd'hui aucune réponse.

La filière banane ne demande jamais de dérogation. La diversification organisée, encadrée par des cahiers des charges et des structures, permet de réduire l'usage de produits phytosanitaires, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des dérogations. En tout état de cause, ces dérogations ne peuvent être octroyées que dans le cadre d'une procédure strictement encadrée, celle des autorisations de mise sur le marché de 120 jours.

Monsieur Lombrière, pourriez-vous préciser vos remarques au sujet de la concurrence entre les produits tropicaux provenant de l'Union européenne et les produits extra-européens ?

Les LMR visent à s'assurer que le consommateur ne risque pas d'absorber un niveau excessif de produits phytosanitaires. Or, il faut savoir que la banane ne synthétise pas les produits vaporisés dessus. Le fruit commercialisé peut donc respecter les valeurs des LMR tout en ayant une empreinte désastreuse pour la planète. Les standards communautaires nous imposent des modes de production vertueux et c'est un grand avantage de notre agriculture tropicale pour le consommateur. En revanche, les fruits et légumes importés, même s'ils satisfont les LMR, causent des dégâts profonds à la planète.

L'organe chargé de commercialiser les bananes françaises de Martinique et de Guadeloupe achète aussi des bananes à des pays tiers. Nous sommes donc fréquemment amenés à nous déplacer dans ces pays producteurs, qui font un usage très intensif des produits phytosanitaires. Il serait intéressant que vous auditionniez un représentant de la filière banane pour prendre connaissance de son expérience sur la culture de bananes dans les pays tiers.

Cette situation n'est pas le résultat d'un détournement de la réglementation communautaire. Simplement, celle-ci a été adaptée pour autoriser la coexistence de deux systèmes d'agriculture biologique. Le système qualifié d'équivalent obéit à des standards différents du système conforme, mais respecte la législation communautaire. D'ailleurs, l'étiquette du produit porte la mention « EU » ou « non EU », inscrite en caractères minuscules. C'est bien le signe que ces deux produits n'ont pas les mêmes normes. Nous avions demandé à la Commission européenne d'adopter deux couleurs différentes pour que le consommateur puisse distinguer aisément les produits bio conformes des produits bio équivalents.

Vous avez évoqué très rapidement les usages orphelins, pour lesquels il n'existe pas de solutions, ces recherches n'intéressant pas les industriels. Quel est l'état des lieux en la matière ?

Il y a eu des avancées récentes, notamment dans les usages mineurs. Il n'en reste pas moins que les producteurs ont de plus en plus de mal à produire. Or, si nous souhaitons tenir les ambitions de souveraineté alimentaire fixées par les autorités, il faudra probablement assouplir la législation.

Je ne crois pas que nous ayons atteint une limite dans la trajectoire de diminution des produits phytosanitaires, sauf peut-être dans certaines filières. Je voudrais mentionner deux exemples encourageants de mesures permettant la résolution d'impasses phytosanitaires ou la réduction des produits phytosanitaires.

Je citerai en premier lieu l'utilisation des drones dans l'agriculture, pour toutes les cultures sous frondaisons. Cette technologie réduit les risques d'exposition et de blessures pour l'applicateur, mais aussi les volumes de produits utilisés. Des expériences sur la filière de la banane, dans le cadre de la loi Egalim, ont mis en évidence une réduction de 40 % de la quantité de fongicides pulvérisés. Pour l'instant, la France a choisi de ne pas faire usage des dérogations accordées par la Commission européenne. En tout état de cause, cet axe mériterait d'être approfondi si nous entendons poursuivre la réduction des produits phytosanitaires. Les drones permettent de réduire le recours à ces substances sans perte d'efficacité.

Le deuxième exemple porte sur les nouvelles technologies de sélection ou NGT (New Genomic Techniques). Si ces dernières n'apportent pas de solution à la problématique de l'enherbement, elles permettent de résoudre la quasi-totalité des autres difficultés. Les NGT consistent, non pas à introduire un organisme extérieur dans l'organisme à traiter, mais à « éteindre » dans une séquence génique les gènes permettant à la maladie de se fixer sur la plante. Si cette technologie très prometteuse porte ses fruits, il n'y aura plus beaucoup d'obstacles à la généralisation de l'agriculture biologique dans les Outre-mer. C'est pourquoi nous demandons que la catégorie 1 des NGT – qui, d'après la Commission européenne, pourrait apparaître en milieu naturel par l'effet des hybridations – soit considérée comme production bio. De surcroît, cette mesure permettrait de limiter l'écart de compétitivité entre le bio communautaire et le bio importé.

Ces deux cas montrent qu'il reste des marges pour continuer à réduire le recours aux produits phytosanitaires.

Les NGT pourraient effectivement contribuer à réduire l'emploi de fongicides et d'insecticides. En revanche, il n'existe pas de solution de cette nature pour la réduction des herbicides, qui constituent une préoccupation majeure eu égard aux quantités utilisées. Il s'agit donc de revoir intégralement le mode de culture. Cette petite révolution, qui permettrait de qualifier la France sur des productions à plus haute valeur ajoutée dans le commerce mondial, est-elle à notre portée ? Le fait est que certaines molécules vont être retirées.

Je tiens à apporter une précision à mes propos. Les dérogations demandées par les agriculteurs ne concernent jamais des produits interdits par la Commission européenne. Elles portent sur des produits dont le principe actif est autorisé par Bruxelles, mais sans autorisation de mise sur le marché pour la culture en question.

S'agissant des usages orphelins, 75 % des usages – c'est-à-dire le couple culture/maladie – étaient dépourvus de solution en outre-mer. Grâce au travail conduit par une commission dédiée, ce pourcentage a pu être abaissé en deçà de 50 %. La task force Outre-mer s'efforce de poursuivre cette démarche.

Les NGT ne résoudront pas le problème des herbicides, à moins de parvenir à mettre au point des variétés à croissance très rapide. Différentes alternatives sont à l'étude : le désherbage mécanique, la modification des méthodes de culture, la couverture du sol par des bâches résorbables ou des plantes de couverture, le traitement thermique ou encore le traitement laser. S'y ajoute l'évolution des méthodes de culture agronomiques. Dans les plantations de canne, le désherbage mécanique a montré son efficacité en inter-rang, mais il n'est pas possible à l'intérieur du rang, faute de place pour les équipements. Dans le rang, seul le désherbage manuel est possible. Des travaux se poursuivent au sein des instituts de recherche pour tenter de faire évoluer les méthodes agronomiques.

La transition a déjà été opérée dans les filières possédant un modèle économique à même de supporter ces investissements. Il suffit de visiter une bananeraie aux Antilles pour mesurer l'ampleur du chemin parcouru en l'espace d'une quinzaine d'années : la densité à l'hectare a été divisée par deux ou trois, de sorte qu'il faut maintenant protéger les bananes des griffures des colibris. Les champs de banane présentent aujourd'hui une biodiversité remarquable.

Je ne pense pas qu'il faille bouleverser les pratiques de fond en comble. Il s'agit surtout de poursuivre les évolutions engagées, à l'instar des actions menées par la filière de la banane. La difficulté concerne surtout l'accompagnement des filières moins organisées, ou ayant une masse de production insuffisante pour financer l'appui des centres de recherche : comment les aider à opérer leur transition tout en préservant leur modèle économique ?

Les producteurs de canne à sucre ont récemment reçu une dérogation de 120 jours pour utiliser un herbicide autorisé en Hexagone dans la culture rizicole, mais non autorisé dans la canne à sucre. Il s'agit du Loyant. Cette situation s'explique par le fait que l'industrie phytopharmaceutique n'a pas effectué d'essais sur la canne à sucre, les volumes vendus étant jugés inintéressants.

Ces demandes de dérogation sont-elles adressées à l'autorité française de mise sur le marché ?

L'autorisation est délivrée par le ministère de l'agriculture aux professionnels l'ayant demandée. Ces derniers peuvent ainsi commander le produit souhaité auprès du fournisseur.

Il s'agit de la procédure métropolitaine habituelle. J'ajouterai qu'en l'espèce, le terme « dérogation » me paraît impropre. Mieux vaut parler d'autorisation temporaire de mise sur le marché. D'ailleurs, il me semble que la procédure se déroule sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Monsieur Lombrière, en tant que députée du Finistère, je tenais à vous faire part de mon attachement à la reconnaissance des spécificités territoriales – tout particulièrement dans le domaine agricole. De quelle manière votre groupement de filières appréhende-t-il les travaux de l'Anses ? Quel regard portez-vous sur les décisions prises pour l'autorisation ou l'interdiction de produits ? Est-il possible d'améliorer l'accompagnement de la décision scientifique, dans les Outre-mer, pour éviter le recours systématique aux dérogations en cas de difficulté dans une filière ?

Par ailleurs, l'industrie agroalimentaire en Outre-mer génère un chiffre d'affaires global de 2 milliards d'euros et représente 7 700 emplois. L'économie ultramarine est fortement dépendante du secteur agricole. Comment envisagez-vous la transition vers une réduction du recours aux produits phytosanitaires, tout en maintenant la viabilité de cette économie dans des territoires où le niveau de vie est sensiblement inférieur à celui de l'Hexagone ? Existe-t-il une stratégie en la matière ?

Je précise qu'il n'existe pas de processus structurel de dérogation ni de recours systématique à la dérogation en cas de difficulté. En réalité, les demandes de dérogation sont très peu nombreuses. Les agriculteurs mobilisent en priorité des solutions alternatives. Ils doivent souvent faire preuve d'une grande ingéniosité, supérieure à celle observée en métropole.

Nous n'avons pas de perception de l'Anses. Il revient aux pouvoirs publics de définir l'organisme à même de protéger au mieux la santé des consommateurs et l'environnement, tout en conciliant ces impératifs avec une réalité économique et une volonté de souveraineté. Pendant longtemps, cet équilibre avait été confié à la direction générale de l'alimentation (DGAL) du ministère de l'agriculture. Stéphane Le Foll a pris la décision de placer l'essentiel de cette procédure sous le contrôle de l'Anses. Nous ne pouvons reprocher aux chercheurs de l'Agence de faire leur travail. La question porte plutôt sur l'équilibre entre la prise de risque raisonnable et la souveraineté économique du territoire. Il appartient au législateur de décider s'il y a lieu de déléguer l'ensemble de la procédure à un service chargé d'évaluer les risques ou s'il est préférable de recentraliser une partie de la décision. Il est certain que tant que ce processus sera piloté par l'Anses, l'attention se portera davantage sur la prévention du risque que sur la problématique de la souveraineté alimentaire.

Enfin, s'agissant de l'industrie agroalimentaire de l'Outre-mer, le chiffre que vous avancez me paraît surprenant. Ces 2 milliards d'euros correspondent peut-être au chiffre d'affaires global du secteur agricole. La valorisation des produits primaires et leur transformation sont l'une des difficultés majeures en Outre-mer.

Par ailleurs, vous avez mis en avant la difficulté à tenir compte de la réalité économique, en insistant sur la nécessité de maîtriser les prix des produits pour que les agriculteurs puissent vivre des fruits de leur travail. J'ai déjà répondu partiellement à cette question. À côté des engagements volontaires, les producteurs bénéficient d'aides publiques pour réduire les écarts de coût. Le principal dispositif pour l'Outre-mer est le Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (Posei), avec son complément, le Ciom. Des aides à l'investissement sont aussi prévues par l'État dans le cadre du Feader et du plan France 2030. Malheureusement, elles sont difficilement mobilisables par l'Outre-mer car elles nécessitent une trésorerie importante en phase 1 et pendant près de 18 mois, dans l'attente des remboursements.

Il existe différentes solutions telles que les drones et les NGT, mais force est de constater que la situation reste très difficile. Nous n'entendons pas pour autant suspendre les recherches de solutions alternatives.

J'ajoute que le Gouvernement est résolu à soutenir fermement ces filières agricoles. Il y a moins d'un mois, la Cour des comptes jugeait ce soutien très important et même supérieur à la valeur de la production. Notre préoccupation principale est bien de sauvegarder l'ensemble des emplois liés à ces filières.

Portez-vous une attention particulière à la question de la ressource en eau et de la potabilité, au regard des concentrations de pesticides liées aux épisodes de stress hydrique ou, au contraire, à de fortes intempéries ?

Par ailleurs, le fonds Phytovictimes a permis la reconnaissance de certaines pathologies comme maladies professionnelles et l'amélioration de la prise en charge des victimes. À votre avis, ce fonds remplit-il pleinement son rôle ?

L'hydraulique agricole est une composante majeure de la souveraineté alimentaire. Elle bénéficie de l'appui de l'État, à travers le Feader ou le plan France 2030. Les territoires exposés à des épisodes de sécheresse récurrents et aggravés sont concernés au premier chef. Le fait est que nous constatons des concurrences d'usage entre l'eau agricole et l'eau potable. Des agriculteurs de Guadeloupe nous rapportent que leurs réserves d'eau agricole ont été dérivées pour alimenter, après traitement, les populations en eau potable. Ils sont forcés d'accepter ces pratiques, même si elles les mettent en difficulté.

Il existe un plan Eau dédié aux territoires d'Outre-mer, et un séminaire sur l'adaptation au changement climatique de l'agriculture d'Outre-mer se tiendra du 23 au 25 octobre 2023 en Guadeloupe. Sans un travail approfondi sur la question de l'eau agricole, il est inutile de se fixer des objectifs ambitieux en matière de souveraineté alimentaire.

Pour répondre à votre question sur le fonds d'indemnisation des victimes de produits phytosanitaires, ouvert récemment, sachez que le bilan dont nous disposons fait apparaître une augmentation du nombre de dossiers d'indemnisation. Les agriculteurs d'Outre-mer sont d'ailleurs aidés dans la constitution de leur dossier par l'association Phytovictimes, dont nous avons appuyé l'installation. Je pourrai vous transmettre le bilan, qui est public.

Merci de votre disponibilité et du temps que vous nous avez consacré pour nous aider à comprendre la spécificité des Outre-mer dans le cadre de cette mission. Je vous souhaite une bonne journée.

La séance est levée à onze heures cinquante-cinq.

Membres présents ou excusés

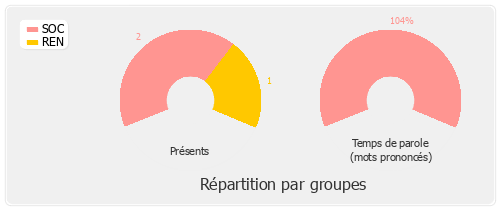

Présents. – M. Frédéric Descrozaille, M. Dominique Potier, Mme Mélanie Thomin

Excusé. – Mme Nicole Le Peih