Commission d'enquête sur les causes de l'incapacité de la france à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale et notamment sur les conditions de l'exercice des missions des autorités publiques en charge de la sécurité sanitaire

Réunion du jeudi 5 octobre 2023 à 9h00

La réunion

Jeudi 5 octobre 2023

La séance est ouverte à neuf heures.

(Présidence de M. Frédéric Descrozaille, président de la commission)

La commission entend lors de sa table ronde sur l'analyse des enjeux spécifiques à l'Outre-mer concernant le recours aux produits phytosanitaires :

- M. Luc Multigner, docteur en médecine, épidémiologiste et chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ;

- M. Fabrice Le Bellec, directeur de recherche au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

Les auditions de cette matinée seront consacrées à l'Outre-mer. Je remercie MM. Le Bellec et Multigner pour leur présence.

Je rappelle que notre choix de consacrer ce temps aux territoires et départements d'Outre-mer s'explique par le fait que la France est l'un des rares pays à avoir développé une compétence agronomique en matière d'agriculture tropicale. Cette réalité est liée à notre histoire et aux caractéristiques des territoires français.

À l'occasion de notre déplacement à Bruxelles, hier même, nous avons pu mesurer à quel point l'enjeu de la réduction de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires dépend du type d'agriculture et des conditions agroclimatiques et pédoclimatiques. C'est pourquoi il est très difficile d'instaurer partout les mêmes règles, voire les mêmes restrictions.

Messieurs, vous allez nous apporter votre éclairage sur la situation en Outre-mer. Sans se limiter à la terrible problématique du chlordécone, qui a déjà fait l'objet d'une commission d'enquête en 2019, il s'agit d'appréhender plus largement la politique publique dédiée à la réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques dans les départements et territoires d'Outre-mer.

Monsieur Fabrice Le Bellec, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad). Vous êtes spécialiste des cultures tropicales et vous travaillez à la conception de nouveaux systèmes de culture destinés à réduire les impacts des pratiques sur l'environnement. Par ailleurs, vous avez coordonné la partie relative à l'Outre-mer de l'expertise collective de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité.

Monsieur Luc Multigner, vous êtes épidémiologiste à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Vous avez beaucoup travaillé sur les impacts du chlordécone pour la population des Antilles, vous pourrez nous apporter des informations sur les enjeux sanitaires afférents aux produits phytopharmaceutiques outre-mer.

Nous vous remercions de vous être rendus disponibles ce matin. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des spécialistes. Je vous remercie donc par avance de veiller à vulgariser votre propos, sans présumer de nos connaissances.

Cette audition est ouverte à la presse et retransmise sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».

(MM. Fabrice Le Bellec et Luc Multigner prêtent serment.)

J'ai travaillé vingt-cinq ans en Outre-mer, à La Réunion et en Guadeloupe, au plus près des producteurs. C'est à ce titre que je m'exprime. En tant que chercheur, ma mission consistait à accompagner la transition agroécologique des systèmes de culture, notamment aux fins de réduction de l'usage des pesticides. Dans ce cadre, j'ai coordonné divers projets, dont la rédaction d'un guide de conception de systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. Ce support a été largement diffusé et utilisé dans les territoires d'Outre-mer.

Force est de constater que les ventes de produits phytosanitaires dans les départements et régions d'Outre-mer (Drom) sont restées stables au cours des dix dernières années – tout du moins dans les territoires les mieux documentés, à savoir La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Nous possédons moins d'informations sur la Guyane et sur Mayotte. En dépit des efforts considérables accomplis par les organismes de recherche, les centres techniques et d'appui et les chambres d'agriculture, la transition vers la réduction des produits phytosanitaires reste difficile.

Il convient de préciser qu'entre 75 et 80 % des volumes vendus chaque année dans les trois principaux Drom sont des herbicides. Cela résulte de conditions tropicales favorisant la croissance des herbes tout au long de l'année. De ce fait, les producteurs doivent pouvoir répondre à la pression quotidienne des plantes adventices. En outre, les conditions pédoclimatiques sont très favorables aux cultures, mais aussi aux nombreux bioagresseurs. Les principales espèces cultivées sont la canne à sucre, la banane et les cultures maraîchères. Parmi les ventes d'herbicides, le glyphosate occupe une part évaluée entre 30 et 70 % selon les années et selon les Drom. Il continue donc d'être très largement diffusé et utilisé dans ces territoires.

Bien entendu, les pesticides épandus ont des impacts notables. Dans le cadre de l'expertise collective lancée par l'Inrae et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), j'ai apporté ma contribution sur les pratiques culturales et les risques de transfert des pesticides vers les différents compartiments environnementaux outre-mer. Nous avons ainsi observé que toutes les matrices de l'environnement étaient contaminées par les pesticides, qu'il s'agisse du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface. Nous sommes donc en présence d'une pollution chronique, assez sévère. Mais l'expertise conclut que nous avons très peu de données sur l'impact de ces pollutions sur la biodiversité en général – hormis, peut-être, sur la question du chlordécone aux Antilles. Nous manquons de connaissances en la matière.

Même si les conditions pédoclimatiques varient entre les différents Drom, la littérature internationale a montré que les risques de transfert sont assez proches de ceux constatés sous des climats tempérés. Les schémas et processus de transfert sont comparables, en dépit d'effets d'accélération d'ordre climatologique. En réalité, les risques de transfert sont plutôt liés aux pratiques agricoles : risque d'érosion lors d'irrigations ou d'épisodes de pluies tropicales intenses, pollution directe des eaux due aux épandages de pesticides, fréquence élevée d'usage des herbicides, mauvaise gestion des fonds de cuve après traitement. Les producteurs se sont peu approprié les solutions existantes.

Face à cette situation, il est légitime de se demander pour quelles raisons il est aussi difficile de réduire l'usage de produits phytosanitaires. Les collectifs de recherche et de développement ont mis au point différents leviers techniques permettant d'éviter le recours à ces produits. Il s'agit de comprendre pourquoi ces solutions ne sont pas adoptées par les producteurs.

Il existe plusieurs éléments de réponse à cette question. En premier lieu, nous constatons qu'un seul levier technique n'est pas suffisant pour se passer de l'ensemble des produits phytosanitaires. Une approche plus systémique et globale est indispensable. Seule la combinaison des pratiques culturales permet la réduction des produits phytosanitaires, mais elle exige une grande technicité et un niveau de formation qui ne sont pas à la portée de tous les producteurs. De surcroît, ces derniers ne sont pas prêts à prendre le risque de perdre une partie de leur récolte. La combinaison des pratiques culturales apparaît donc trop complexe. En outre, ses performances sont mal documentées, ce qui constitue un frein supplémentaire pour les producteurs.

Comme M. Le Bellec, je dispose d'une expérience de vingt-cinq ans en Outre-mer, notamment dans les Antilles françaises, dont dix ans passés sur place. Les raisons qui m'ont amené à m'intéresser aux Antilles rejoignent la problématique évoquée par M. Le Bellec.

Dès 1997, je travaillais sur l'impact sanitaire de l'usage domestique ou professionnel des pesticides dans l'Hexagone, dans le cadre d'un programme européen incluant des pays tels que le Danemark. Nous avions alors obtenu des résultats peu nets. En tant qu'épidémiologiste, il m'est apparu pertinent de m'intéresser aux populations les plus fortement exposées pour tenter d'identifier les effets recherchés.

À cette époque, il était déjà établi qu'en zone tropicale ou subtropicale, les nuisances biologiques pour l'homme – maladies transmissibles notamment – ou pour les activités humaines comme l'agriculture et l'élevage se développent sous l'effet des processus climatiques liés à la géographie des populations. Dès le milieu des années 1990, nous savions que les cultures tropicales étaient fortement utilisatrices de pesticides. La culture de la banane, en particulier, était l'une des activités agricoles les plus consommatrices de pesticides en termes de kilos par hectare, tant en Amérique centrale que dans les Caraïbes. Les volumes utilisés dans ces zones étaient bien supérieurs à l'usage moyen en Europe, quelle que soit la culture considérée.

C'est ce constat qui nous a conduits à nous intéresser à l'impact sanitaire des pesticides dans ces territoires situés en zone tropicale, intertropicale et subtropicale. C'est ainsi que j'ai décidé de travailler sur les Antilles. En 1997, le chlordécone n'était connu que localement. Il a fallu attendre 1999 pour découvrir la présence de cette molécule dans les eaux de consommation. Dans un premier temps, mes recherches ne portaient donc pas directement sur ce produit.

Notre attention s'est portée sur les travailleurs de la banane, qui étaient exposés à une forte utilisation d'insecticides. Par contraste avec la France hexagonale, où l'utilisation de fongicides a toujours dominé l'emploi d'insecticides et d'herbicides, les territoires d'Outre-mer avaient recours à une proportion d'insecticides bien plus importante. À l'époque, ces territoires faisaient un usage intensif des organophosphorés, pesticides d'une toxicité aiguë.

En 1997, le chlordécone était interdit depuis quelques années. Je peux témoigner que ce dossier a mobilisé tous les acteurs régionaux et locaux et les a incités à réduire les intrants – notamment les produits phytosanitaires. J'ai également observé les actions du Cirad en Guadeloupe et Martinique pour trouver des solutions alternatives aux insecticides. Des efforts très importants ont donc été réalisés. Malgré tout, il reste difficile d'obtenir une baisse significative de l'usage de ces produits.

Permettez-moi de vous faire part d'une expérience personnelle. Je me suis installé avec ma famille en Guadeloupe en 2010. J'y ai loué une petite maison avec un jardin. J'ai décidé de faire pousser un potager. Mais cela s'est avéré impossible : mes plants de tomate ont été attaqués par des insectes divers et mon manguier a été assailli par des fourmis rouges. Les mauvaises herbes se développaient tellement vite qu'il me fallait prévoir un week-end entier pour les arracher, tous les quinze jours. J'ai fini par abandonner l'idée de cultiver mon potager. Je me suis contenté de récolter les quelques kilos de fruits donnés par mon bananier, et j'ai pris le parti d'acheter mes fruits et légumes au marché. Cette anecdote illustre bien les conditions auxquelles les producteurs d'Outre-mer sont confrontés. Il ne m'appartient pas de juger s'il est techniquement possible de trouver des alternatives viables.

S'agissant des impacts sanitaires, vous avez déjà auditionné mes collègues de l'Inserm fin juillet. Ils vous ont présenté les grandes lignes des expertises collectives conduites en 2013 et 2020, auxquelles j'ai participé. Leurs conclusions s'appliquent à tous les territoires, tant en France qu'au niveau international. Elles sont donc valables pour l'Outre-mer.

En ce qui concerne le chlordécone, monsieur Potier, vous nous aviez interrogés sur l'intérêt d'entreprendre des travaux de recherche sur les effets de produits obsolètes ou interdits sur la santé. Nous vous avons apporté plusieurs réponses à ce propos, en expliquant que nous disposions de données sur ce point. Comme vous le voyez, l'exemple du chlordécone montre bien que nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est un cas d'espèce qui devrait être instructif à l'échelle nationale et internationale. En l'espèce, il est question d'une pollution de l'environnement qui n'est pas restreinte à un site industriel, ni même à une zone géographique ; je pense notamment au Rhône, dont un segment est contaminé par les polychlorobiphényles (PCB). De fait, le chlordécone touche l'ensemble d'un territoire, dans tous ses milieux naturels. Il a contaminé l'ensemble de la chaîne trophique et, par conséquent, les sources d'alimentation des populations.

Je n'entrerai pas dans les détails techniques. Je vous ai communiqué le lien d'une page de notre institut de recherche résumant les conclusions des travaux menés jusqu'à présent. Sachez que ces travaux se poursuivent.

Je voudrais tout d'abord me joindre aux remerciements exprimés par le président de notre commission d'enquête, notamment pour vos travaux préparatoires de grande qualité. Merci pour votre investissement, pour votre engagement et pour la clarté de vos propos.

Le chlordécone constitue un sujet si tragique qu'il mérite en effet une analyse particulière. Monsieur Multigner, pourriez-vous nous exposer les leçons à en tirer en matière de gouvernance des décisions d'autorisation ? De nombreux questionnements ont cours aujourd'hui sur l'autorité publique. D'après vous, la gouvernance des autorisations doit-elle être confiée à des agences sanitaires ou relever du pouvoir politique ? Comparaison n'est pas raison, mais avez-vous l'intime conviction d'une défaillance majeure de la décision publique en amont ? Depuis plusieurs décennies, nous ne cessons de chercher des solutions pour réparer ce qui a été commis, mais c'est bien une faute de l'État qui est à l'origine du problème. En outre, les relations entre public et privé sont malsaines, puisqu'elles ne permettent pas de trouver une solution à la hauteur de l'enjeu. Nous les payons très cher. Y a-t-il des leçons à en tirer pour les arbitrages futurs relatifs aux autorisations de produits phytosanitaires ?

Votre question est tout à fait pertinente, et j'y réfléchis personnellement depuis fort longtemps. Étant chercheur dans une structure publique, je me dois de contribuer au bien-être de mes concitoyens. Comme vous l'avez indiqué, le rôle du politique est essentiel.

Dans le cas du chlordécone, la déficience des services de l'État est claire. En 1980, la Commission des toxiques, qui dépendait du ministère en charge de l'agriculture, a émis un avis favorable à la réautorisation du chlordécone. Pourtant, dès cette époque, la dangerosité de cette substance – peut-être même les risques associés – était déjà bien connue. Le chlordécone avait d'ailleurs été classé cancérigène possible par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1977.

La Commission des toxiques a disparu. Aujourd'hui, les évaluations des produits sont confiées aux agences sanitaires, dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Nous ignorons les raisons ayant conduit à la réautorisation du chlordécone, car de nombreuses archives ont été supprimées. En tout état de cause, il ne fait aucun doute qu'une erreur a été commise. Nous continuons à en payer les conséquences.

De nos jours, le processus d'autorisation est différent. Je voudrais ici insister sur la distinction entre la notion de danger et la notion de risque. Le danger se rapporte à la capacité intrinsèque d'une substance, d'un composé ou d'un process à générer un effet néfaste. Le risque est la probabilité de survenance. Il dépend de la dangerosité et du degré d'exposition. Le scientifique a pour tâche d'identifier les dangers et d'évaluer les risques relatifs, tout risque étant apprécié à partir d'un référentiel. À cet effet, l'épidémiologiste s'appuie sur des données statistiques complexes. In fine, ces travaux devraient éclairer les choix politiques, mais il arrive très souvent que ce ne soit pas le cas.

Il suffit de consulter les médias pour percevoir que les avis sont partagés et contrastés au sein même la communauté scientifique. Il est donc difficile de fournir au politique une analyse catégorique sur la dangerosité ou le risque d'un produit. Le scientifique ne peut donner que les informations dont il dispose. C'est la noblesse de la politique que de prendre une décision à partir de ces avis hétérogènes.

À titre d'exemple, j'ai participé à l'expertise collective sur le glyphosate. Dans ce cadre, les chercheurs sollicités ont émis une opinion scientifique. La décision d'interdire ou non la substance en cause incombe au politique, qui assume son choix. En tant que citoyen, je ne m'opposerai jamais à cette démarche, car nous avons beaucoup d'incertitudes en matière de risques. Il s'agit surtout de savoir quel degré de risque nous considérons comme acceptable.

Je me permets d'approfondir ce point, dont nous avons discuté hier, lors d'un déplacement à Bruxelles au titre de cette commission d'enquête.

Permettez-moi de reformuler votre propos pour éviter toute erreur d'interprétation. Il ne faudrait pas laisser penser que le politique est libre de passer outre à l'avis d'une agence sanitaire ayant conclu à la dangerosité d'un produit, et d'autoriser ladite substance. Votre point de vue est plutôt le suivant : quand bien même une agence considère qu'un produit peut être commercialisé, le politique peut décider de l'interdire.

Il existe une autre voie. Pour éviter de s'exposer aux pressions du marché et de l'opinion publique, le politique peut se contenter de fixer des limites d'acceptabilité du risque, et s'en tenir à l'expertise scientifique en lui déléguant la gestion des risques. Dans cette perspective, la fonction du politique se résume à définir l'acceptabilité d'un produit, sans se prononcer en opportunité sur sa mise sur le marché.

Quelle est votre analyse sur ces différentes options ?

Je travaille depuis longtemps avec les agences sanitaires françaises. J'ai été sollicité par l'Anses à de multiples reprises sur les pesticides, les agents chimiques et les perturbateurs endocriniens. L'Agence est de plus en plus fréquemment saisie par les autorités, qui attendent des réponses rapides sur d'innombrables sujets, à commencer par la concentration de certains pesticides dans l'eau ou l'air. À mon sens, l'Anses accomplit un excellent travail, même si elle n'est pas à l'abri d'erreurs ou de mésestimations, comme c'est le cas pour toute activité humaine.

En revanche, je n'ai jamais participé aux travaux des agences sanitaires européennes. Je ne peux donc pas m'exprimer sur ce point.

Votre dernière question est délicate. Je pourrais m'exprimer en tant que citoyen, mais ma réponse risquerait d'être biaisée par mon activité professionnelle. Le cas de l'usage des produits phytosanitaires en Outre-mer montre bien la difficulté objective à éliminer ce type de substance. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que les pesticides sont utilisés dans la lutte antivectorielle : c'est ce qui a permis d'éradiquer le paludisme en Guyane.

Je suis de ceux qui croient en l'innovation. Puisque nous avons su envoyer des hommes sur la lune dans les années 1970, les progrès de la chimie devraient nous permettre de développer des solutions alternatives. Des efforts substantiels ont déjà été réalisés, notamment pour réduire le recours aux pesticides dans la culture de la banane. Sur ce plan, les données qui m'ont été transmises sont très éloquentes.

Qui décide du régime d'autorisation ? Cette question est centrale dans notre commission d'enquête et nous n'aurions pu imaginer de nous passer de votre expérience sur ce sujet.

Monsieur Le Bellec, la note que vous nous avez fournie indique que le S-métolachlore va être interdit, alors que le glyphosate serait en voie de réautorisation. L'attention se porte donc essentiellement sur les herbicides Outre-mer. Il en va de même dans l'Hexagone. Je m'étonne qu'il ne soit pas plus question des insecticides ou fongicides, qui permettent de lutter contre d'autres bioagresseurs.

Les herbicides sont peut-être l'arbre qui cache la forêt. Ils sont utilisés en grande quantité, c'est la raison pour laquelle ils sont particulièrement visibles parmi l'ensemble des ventes de produits. Il ne faudrait pas sous-estimer pour autant le rôle des insecticides et des fongicides, qui sont utilisés à dose plus faible en raison de leur efficacité. De ce fait, ils sont moins représentés que les herbicides dans les quantités de substances actives vendues.

Pour être en mesure de répondre à votre question, il faudrait examiner séparément chaque système de culture. À titre d'exemple, la canne à sucre – culture majoritaire dans de nombreux Drom – ne nécessite pas d'insecticide ni de fongicide. Elle est traitée uniquement à l'aide d'herbicides. L'indice de fréquence de traitement (IFT) du système cannier à La Réunion varie donc entre 3 et 8 en fonction des conditions pédoclimatiques. Dans la culture de la banane, les herbicides sont moins nombreux. En revanche, les producteurs sont plus enclins à utiliser des fongicides, voire des huiles minérales. Les systèmes de culture ont beaucoup évolué, de sorte qu'il n'est aujourd'hui plus nécessaire de recourir aux insecticides pour la culture de la banane dans les Antilles.

Dans le cadre de la mission conduite pour le Premier ministre, j'ai eu l'occasion de me déplacer à La Réunion. Avant mon départ, je pensais que cet écosystème insulaire présentait une biodiversité exceptionnelle, de nombreux atouts, mais aussi des problèmes de souveraineté alimentaire. Tout plaide pour la diversité des productions, et cette diversité est la première alliée pour une moindre dépendance aux intrants chimiques. Or j'ai pu constater que les productions destinées à l'export étaient encore massives, et cultivées en dehors des segments de haute valeur environnementale qui auraient permis de valoriser des efforts mécaniques ou des alternatives aux herbicides et insecticides. Comment expliquer que la canne à sucre bio ne soit pas plus développée et que la production maraîchère n'ait pas été accrue ? Pourquoi ces systèmes relativement monolithiques et peu qualifiés, aux antipodes du modèle agroécologique ? Je n'affirme pas qu'il n'existe pas de pratiques agroécologiques à La Réunion. Simplement, elles ne sont pas menées à l'échelle des agrosystèmes.

De mon point de vue, le système cannier a encore toute sa place à La Réunion. Il s'agit d'une culture pivot, qui modèle tout le paysage et occupe la plupart des grandes surfaces agricoles. En culture maraîchère, La Réunion est proche de l'autosuffisance. Il en va de même pour les fruits tropicaux, à l'exception des agrumes, issus des pays voisins.

À mon sens, la culture de la canne à sucre est structurante. Elle est d'ailleurs assez peu polluante. L'inconvénient tient aux quantités d'herbicides nécessaires pour traiter ces grandes surfaces et aux impacts environnementaux. Il faudrait reconstruire le système cannier pour limiter l'emploi d'herbicides et créer ainsi un modèle viable et durable.

Cela implique-t-il une rotation des cultures, ou bien l'adoption d'alternatives techniques ou chimiques ?

Je pense qu'il faut reconcevoir le système. Il est actuellement très compliqué, sinon impossible, de mécaniser l'enherbement dans les surfaces de canne à sucre. Des plantes de service telles que des légumineuses sont donc utilisées pour étouffer les adventices. Mais la structuration des plantations de canne à sucre empêche le passage d'engins agricoles.

Messieurs, estimez-vous que les Drom dans leur globalité bénéficient de crédits de recherche et de développement suffisants pour relever les défis auxquels ils font face, et contribuer au récit national et européen de maîtrise des produits phytopharmaceutiques ?

Je ne peux vous répondre que les crédits dont nous disposons sont suffisants. La reconception des systèmes de culture nécessite des activités de recherche et d'accompagnement des acteurs, qui peuvent être menées par les organismes de recherche ou les centres techniques. Certains producteurs se trouvent livrés à eux-mêmes et n'osent pas adopter des pratiques plus vertueuses, par crainte de perdre du rendement.

Si nous voulons soutenir les territoires d'Outre-mer, il convient à la fois de mieux documenter les leviers alternatifs aux pesticides et d'accompagner les producteurs en préservant le réseau de formation entre pairs. Ce dernier permet de rassurer les agriculteurs sur les performances des nouvelles technologies.

Dans le rapport auquel j'ai travaillé en 2014, les Drom sont présentés comme un laboratoire pour l'aide publique au développement, car les questions qui se posent sous ces tropiques se retrouvent en Amérique du Sud, dans l'océan Indien ou en Afrique.

Pensez-vous que les recherches conduites dans ces pays, animées par des scientifiques passionnés, rayonnent autant qu'il le faudrait ? Les liens avec l'Agence française de développement (AFD) sont-ils satisfaisants, l'objectif étant que la recherche française puisse profiter à des pays tiers ?

À la fin des années 1990, j'avais été reçu par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères. Je ne me souviens plus des circonstances exactes de cette rencontre, mais elle était très certainement liée à mes activités dans les Antilles. Mon interlocuteur a déclaré que mes travaux intéressaient beaucoup le gouvernement, en précisant : « Nous considérons les Antilles comme un vrai porte-avions enclavé en Amérique centrale, avec sa piste d'atterrissage et de décollage ». Le Livre bleu de l'Outre-mer était empli de bonnes intentions et mettait en exergue le potentiel de ces territoires.

En matière de recherche dans le domaine de la santé, le constat est clair : les grands programmes nationaux de surveillance ou de recherche se déclinent essentiellement en France hexagonale et rarement dans les Drom. De ce fait, nous avons peu de données nous permettant d'élaborer des hypothèses et de lancer des recherches. En dépit des efforts déployés, les informations relatives aux Drom restent incomplètes.

J'illustrerai ce constat par l'exemple du chlordécone. L'année 1999 marque la redécouverte de la contamination de l'eau de consommation par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Jusqu'en 2004, les services décentralisés de l'État établissent un descriptif fidèle de la contamination et de la pollution de la chaîne trophique : mer, terre, sol, etc. Les chercheurs de l'Inserm sollicités identifient une contamination des populations. À partir de là, plusieurs recherches soutenues par l'État sont engagées. Néanmoins, il faut attendre 2022 pour voir le lancement par l'Agence nationale pour la recherche (ANR) de son premier appel à projets de recherche consacré au chlordécone.

Si je vous comprends bien, les Drom seraient maltraités par rapport au territoire hexagonal. Ma question portait plutôt sur notre capacité à partager nos propres réussites et échecs avec nos voisins, dans une logique de coopération internationale.

De mon point de vue, la coopération internationale fonctionne plutôt bien. Nous bénéficions des fonds européens Interreg. Depuis les Antilles, nos recherches rayonnent jusqu'à la Caraïbe et les proches pays sud-américains. À La Réunion, elles rayonnent dans l'océan Indien, jusqu'à Madagascar et dans les pays d'Afrique de l'Est. Des réseaux sont en place depuis plusieurs années. Je pense par exemple au réseau caribéen de santé animale CaribVET et au réseau d'épidémiosurveillance dans l'océan Indien.

Le rayonnement de nos recherches est important car les petites îles dans lesquelles nous intervenons ont peu de poids par rapport aux pays des zones concernées. Bien souvent, les bioagresseurs entrant sur nos territoires proviennent de pays tiers. Nous avons donc tout intérêt à travailler en concertation avec ces pays tiers et à leur apporter notre soutien, notamment dans le domaine technologique. En effet, nous développons des technologies de pointe dans nos plateformes implantées dans les Drom et il faut impérativement conserver ces actions.

Par ailleurs, il s'avère que, dans leur structuration actuelle, le Fonds européen de développement régional (Feder) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont très régionalisés. Dans ces conditions, il est difficile d'entreprendre des travaux communs à plusieurs Drom. La réglementation nous empêche ainsi de construire des projets de portée plus large, à l'échelle de plusieurs Drom. Il faudrait y remédier.

Heureusement, le Cirad a bénéficié d'une subvention du ministère de l'Outre-mer qui nous a permis de monter un projet transversal de ce type, mais il s'agit d'une exception. Les réseaux d'innovation et de transfert agricole (Rita) s'inscrivent eux aussi dans cette approche transrégionale, mais les moyens associés sont limités. Je recommande donc de lancer une réflexion pour faciliter les recherches entre Drom. Il est certain que notre travail gagnerait en efficience si ces frontières étaient levées.

Monsieur Le Bellec, je retiens de votre propos introductif que les recherches menées sous les tropiques devraient peut-être inspirer nos actions et réflexions en métropole, compte tenu du réchauffement climatique. Nous savons que l'une des solutions d'adaptation de notre agriculture à ces changements réside dans l'introduction de nouvelles variétés, notamment tropicales. L'aire méditerranéenne va subir de profondes évolutions.

Estimez-vous que la connaissance de l'agriculture tropicale par le Cirad, en particulier dans les Drom, est suffisamment prise en compte au sein des instituts techniques hexagonaux ? Est-il pertinent de s'inspirer des difficultés liées à la chaleur et à l'humidité des climats tropicaux ?

Vous avez évoqué le problème d'appropriation des solutions alternatives par les producteurs outre-mer, qui est pour partie dû à la crainte d'une prise de risque sur la récolte. Pensez-vous qu'il faudrait nécessairement lever ce risque – au moyen d'une assurance, par exemple – pour faciliter le transfert des solutions alternatives ? Vous avez insisté sur la nécessité d'une reconception du système agraire. Faut-il en conclure que la couverture assurancielle du risque ne serait pas suffisante, et que le système devrait être repensé intégralement ? Je sais qu'il existe au Cirad un département consacré aux systèmes agraires, qui s'occupe de thématiques telles que le calendrier agricole, le suivi de commercialisation, la place de l'agriculture antillaise sur les marchés, etc.

Monsieur Multigner, vous n'avez pas mentionné d'enjeux sanitaires spécifiques aux populations d'Outre-mer. Confirmez-vous ce point ou considérez-vous que les usagers outre-mer sont surexposés aux produits phytopharmaceutiques ? Les maladies corrélées mises en avant dans l'étude de l'Inserm y sont-elles davantage représentées ?

Il me paraît opportun d'étudier la question de l'assurance des producteurs, peut-être pas de manière pérenne, mais à tout le moins pendant la phase de transition écologique. Les producteurs doivent se sentir rassurés face aux risques encourus.

Parallèlement à la réflexion sur l'assurance, la reconception des systèmes est absolument nécessaire. Elle implique une prise en compte plus globale et systémique de l'ensemble des pratiques culturales, qui sont très complexes. Ces pratiques sont peut-être, en effet, une vitrine des activités qui pourraient être développées à terme en France métropolitaine. Je serais plus réservé quant à la pertinence d'un transfert direct de cultures tropicales vers l'Hexagone. Ce n'est pas parce que la mangue est cultivée dans le sud de l'Espagne que nous pourrions un jour reproduire ce modèle dans le sud de la France. Avant tout, il faut étudier les systèmes de culture et bien comprendre leurs besoins.

Il n'en reste pas moins que l'Outre-mer peut servir de modèle pour envisager une transition agroécologique sous contrainte. Le sud de la France et probablement d'autres zones métropolitaines seront en effet exposés à de telles contraintes. Nous devons donc considérer la situation des Drom comme une source d'inspiration pour les actions à mener en France.

La prolifération du moustique tigre en Europe et en France, avec pour corollaire les arboviroses, fait déjà l'objet de réflexions dans les agences sanitaires. La plupart des experts mobilisés ont une expérience de travail en Outre-mer. Le transfert de connaissances dans ce domaine est donc effectif.

Quant à votre question sur les enjeux sanitaires en Outre-mer, j'ai précisé un peu hâtivement que les risques identifiés dans l'expertise collective s'appliquaient autant à l'Outre-mer qu'à l'ensemble de la planète. Pour clarifier ce point, il est important d'identifier les spécificités des populations des Drom sur le plan sanitaire, indépendamment du recours aux pesticides.

Ces spécificités sont liées, tout d'abord, aux caractéristiques et aux origines des populations. Les habitants des Antilles sont majoritairement d'origine africaine subsaharienne. À La Réunion, il existe un métissage entre populations indiennes et populations africaines. En Guyane, les populations amérindiennes sont mélangées avec les populations d'origine asiatique. Ces historiques se reflètent dans la diversité du matériel génétique, qui est corrélé à l'état de santé. D'autres spécificités ont trait aux conditions climatiques, qui ont une influence sur les maladies infectieuses. Enfin, il faut aussi prendre en considération les mauvaises habitudes, notamment nutritionnelles. Comme vous le savez, ce sujet a donné lieu à des rectifications des élus d'Outre-mer auprès de votre Assemblée. Le taux de surpoids et d'obésité rencontré dans les Drom, notamment parmi les enfants, est très significatif. Les yaourts et d'autres denrées présentent une teneur en sucre très élevée. J'ajoute que les spécificités relatives à l'état sanitaire varient entre les différents Drom.

L'exposition aux pesticides vient compliquer les facteurs existants. Prenons l'exemple du cancer de la prostate, qui a été reconnu comme maladie professionnelle du fait de l'usage de pesticides. Ce cancer est très fréquent aux Antilles, en raison des caractéristiques de la population. L'incidence y est très élevée mais elle est comparable à celle relevée chez les populations afro-américaines. Toutefois, certains pesticides, dont le chlordécone, favorisent la survenance de cette maladie.

Si le chlordécone avait été utilisé en Bretagne, cette région aurait connu les mêmes problèmes, même si l'incidence du cancer de la prostate y est bien inférieure à celle constatée aux Antilles. En résumé, l'impact sanitaire propre à un pesticide dépend de son degré d'utilisation dans un territoire donné, qui détermine par ricochet l'exposition de la population. Aux Antilles, la population générale a été exposée au chlordécone par la contamination de la chaîne trophique. L'emploi direct des pesticides par les producteurs n'a donc pas été la seule source d'exposition. J'ajoute que d'autres pesticides comme les organophosphorés sont beaucoup moins présents que le chlordécone dans la chaîne trophique, car moins rémanents.

Une autre spécificité des Drom tient au fait que leurs populations sont davantage exposées aux pesticides que les populations métropolitaines, ne serait-ce que par l'usage domestique de ces substances. La lutte contre les moustiques et autres envahisseurs nécessite en effet d'utiliser des insecticides.

Je ne suis pas spécialiste de l'agriculture dans l'Outre-mer, mais à côté de mon mandat de député, je suis agriculteur en bio en métropole. J'ai apprécié votre intervention sur vos tentatives de jardinage sans produits phytosanitaires. Votre récolte s'est avérée infructueuse, à l'exception de quelques kilos de bananes intacts.

Vous avez abordé le problème de la prise de risque quant à la perte de récolte, et mis en avant la nécessité de rassurer les agriculteurs. Vous avez aussi parlé de reconception des systèmes de culture. Pensez-vous qu'il est possible de faire autrement ? Par ailleurs, j'ai noté que la consommation de pesticides en Outre-mer est stable. Faut-il en conclure qu'un seuil a été atteint ? La réduction des produits phytosanitaires suppose une diminution de la production et, par conséquent, une augmentation du prix. Est-il envisageable de développer l'agriculture biologique et, dans ce cas, comment nourrir l'ensemble de la population ?

Je pense qu'un seuil a effectivement été atteint au regard du système de culture actuel. Pour franchir un nouveau cap dans la réduction des produits phytosanitaires, nous devons changer de paradigme. Je suis d'avis que cette évolution est possible. Nous disposons de leviers techniques permettant la recombinaison ou la reconception totale des systèmes, de manière à réduire durablement l'usage des pesticides. Mais ce but ne peut pas être atteint sans intervenir prioritairement sur les grandes cultures, à commencer par le système cannier ou le système bananier. Pour progresser, nous devons nous fixer des objectifs ambitieux. Les producteurs ont d'ores et déjà fourni des efforts conséquents et se trouvent face à un mur. La seule solution possible consiste à réinventer le système pour limiter la consommation de pesticides.

Pour ce qui est de la diversification, et notamment du développement du bio, cette démarche est en cours. Des producteurs de canne à sucre ou de banane se convertissent au bio ou diversifient leur système de production. Ce constat montre bien qu'il est possible de renforcer l'autonomie et la durabilité des systèmes alimentaires, d'intensifier l'agroécologie et de réduire la dépendance aux produits phytosanitaires. Il faut aussi lever les frontières séparant les filières. Les approches par filière sont certes intéressantes pour optimiser les systèmes de production, mais elles doivent s'accompagner d'un dialogue soutenu entre filières. C'est à cette condition que l'esprit d'entraide et les interactions entre filières seront consolidés.

Trente ans après la fin de l'autorisation du chlordécone en Guadeloupe et Martinique, un quart de la surface agricole de ces territoires est encore polluée. Quel est l'impact de cette pollution sur les denrées alimentaires cultivées dans ces zones ? Quels sont les risques pour la santé humaine des consommateurs et des travailleurs ?

Je m'interroge aussi sur les conséquences sociales du scandale du chlordécone en Outre-mer. Il a laissé des marques profondes parmi la population. Le fait est que 90 % des habitants des Antilles françaises présentent des traces de chlordécone dans le sang. La population en a gardé une certaine défiance légitime, qui s'est récemment manifestée lors de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La réflexion sur la réduction des pesticides pourrait-elle aider à dépasser ce climat de défiance ?

Vous avez avancé des propositions intéressantes autour de la recherche et de l'innovation. Vous avez aussi plaidé pour la mise en œuvre de politiques inter-Drom. Y a-t-il une réflexion plus globale sur les pratiques agricoles en Outre-mer pour parvenir à dépasser la défiance de la population ?

Enfin, vous avez brièvement évoqué la question des eaux de consommation en Outre-mer. C'est un sujet d'actualité, puisque Mayotte traverse une crise profonde d'accès à l'eau. J'aimerais connaître votre avis sur le lien entre le mauvais état des réseaux d'eau en Outre-mer et la contamination de la population par les pesticides. Estimez-vous que cette situation aggrave le risque d'exposition ?

Vous avez indiqué qu'un quart du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique serait encore contaminé au chlordécone. D'après les informations dont je dispose, un tiers des surfaces agricoles utiles et un tiers des littoraux marins de la Guadeloupe et de la Martinique sont encore potentiellement contaminés au chlordécone. Cependant, nous ne possédons pas encore de données détaillées, car la cartographie précise de la contamination sur des dizaines de milliers d'hectares est un travail de longue haleine. Quoi qu'il en soit, l'ampleur de la contamination est considérable. Il suffit de transposer ces chiffres dans une région comme la Bretagne pour en mesurer l'importance.

Par percolation ou transfert, le chlordécone se répand dans les eaux brutes des rivières et dans les eaux de captage, ainsi que dans l'ensemble de la chaîne trophique et animale. En consommant l'eau et les denrées alimentaires, l'homme se trouve à son tour contaminé. La situation a beaucoup évolué, grâce aux mesures de protection mises en œuvre. Depuis 2000, des filtres à charbon permettent de décontaminer les eaux destinées à la consommation humaine. À partir de 2005, plusieurs arrêtés préfectoraux ont limité certaines productions sur des sols pollués. Plus récemment, des arrêtés ont interdit la pêche sur certains littoraux de Guadeloupe et de Martinique. Ces dispositions ont entraîné une réduction de la contamination des populations. Lors des premières campagnes de mesures, en 2001-2002, près de 90 % de la population était contaminée. Aujourd'hui, le taux de contamination est beaucoup plus faible.

Les actions portent sur toutes les activités soumises à réglementation – l'autorisation de cultures, par exemple. Il y a une difficulté pour les pratiques non encadrées par la réglementation. C'est le cas notamment pour la culture des jardins et potagers privés. Des programmes spécifiques sont mis en œuvre à destination des familles. Ainsi, dans le cadre du programme Jardins familiaux (Jafa), des experts sont mobilisés pour réaliser un diagnostic des sols.

S'agissant des traces profondes laissées par le chlordécone, le degré de contamination de la population a effectivement diminué. Néanmoins, les actions de prévention devront se poursuivre pendant des décennies, aussi longtemps que cette substance n'est pas éliminée.

Au sujet de la défiance de la population, je vous transmettrai un article rédigé par mes soins sur le chlordécone et la fabrique du doute. Il est clair que les atermoiements des dernières années n'ont pas été bénéfiques de ce point de vue. Dans le cadre d'un déplacement à Morne-Rouge en 2018, le Président de la République a ainsi nuancé les conséquences sanitaires du chlordécone. Il va de soi que ces déclarations ont choqué la population, qui était informée des travaux de recherche publiés. Paradoxalement, c'est aussi l'action de l'État qui a abouti à la reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle, en lien avec l'exposition aux pesticides. La défiance des populations antillaises remonte à des temps anciens. Elle est liée à l'histoire de ces territoires. La gestion du Covid-19 a accentué la perte de confiance. La situation est compliquée par la mécanique judiciaire. Tant que les dossiers instruits resteront sans suite, le besoin de réparation et de justice ressenti par les habitants ne sera pas satisfait, et la défiance subsistera.

Je ne suis pas en mesure de vous renseigner sur l'état des réseaux d'eau potable en Guadeloupe et en Martinique. Je voudrais mettre en garde contre « l'effet lampadaire », qui tend à braquer les projecteurs sur le glyphosate et le chlordécone, alors qu'il existe une multiplicité d'autres molécules tout aussi nocives qui contaminent les eaux de surface et les eaux souterraines. Si ces substances sont oubliées dans les débats, de nombreux captages doivent être fermés parce qu'ils dépassent les taux de pollution acceptables. Il arrive aussi que les eaux polluées soient diluées avec des eaux moins contaminées pour être considérées comme potables.

Les problèmes de la qualité des eaux en Guadeloupe et en Martinique perdurent depuis une trentaine d'années et ne sont toujours pas pris à bras-le-corps. Ces problèmes sont très largement dus à la vétusté des réseaux de distribution. Ils n'aggravent pas nécessairement la pollution environnementale, car les eaux de consommation sont filtrées.

Je voudrais vous parler de Mayotte, où j'ai vécu quelques mois. Les fruits et légumes, tout particulièrement les tomates, y présentent une forte teneur en pesticides. Je m'interroge donc sur le choix de cultiver la tomate dans les territoires tropicaux. Plus largement, il semblerait judicieux de privilégier les cultures adaptées aux conditions climatiques locales pour limiter l'emploi de pesticides.

Je constate aussi que les chambres d'agriculture, dans les territoires d'Outre-mer, manquent de moyens pour accompagner les paysans dans leur usage des pesticides. Les besoins dans ce domaine ont-ils été évalués ?

Enfin, le plan Écophyto est-il adapté aux territoires d'Outre-mer, aux climats tropicaux et aux surfaces agricoles de plus petite taille ?

La tomate est le légume le plus consommé dans tous les territoires d'Outre-mer. Dans ces conditions, il paraît difficile d'envisager l'arrêt de cette culture. De surcroît, il existe de multiples leviers qui permettraient de supprimer complètement l'usage des pesticides sur la tomate, mais peut-être pas en plein champ. La tomate, ainsi que de nombreux fruits, est sujette à la mouche des fruits, qui est un redoutable ravageur. C'est pourquoi les agriculteurs ont recours à de nombreux traitements préventifs sur cette culture. En tout état de cause, des solutions techniques sont disponibles pour la tomate, à la fois sur les grands et les petits systèmes.

Pour répondre à votre dernière question, le plan Écophyto me paraît adapté à Mayotte, et plus largement aux territoires d'Outre-mer. Des appels à projets spécifiques sont d'ailleurs dédiés aux Drom.

Le manque de moyens des chambres d'agriculture est une évidence. Il s'agit surtout d'un manque de ressources humaines, car les effectifs sont essentiellement mobilisés pour aider les producteurs à constituer des dossiers. Sans aller jusqu'à dédier un ingénieur à chaque producteur, il convient de mettre en place des groupes de formation entre pairs, accompagnés par un ingénieur territorial ou par les chambres d'agriculture. C'est indispensable pour rassurer les producteurs quant aux risques encourus en changeant de méthode.

L'utilisation de produits phytosanitaires reste la solution la plus simple et économique à court terme, mais elle a des conséquences de long terme.

Nous avons beaucoup parlé de grandes cultures. Il ne faudrait pas oublier les cultures maraîchères, qui ont une place importante en Guyane et qui sont développées comme alternatives en Guadeloupe et en Martinique.

Nous avons échangé sur la nécessité de restructurer les activités agricoles et sur la mise au point de process plus respectueux de l'environnement et des populations, impliquant une réduction des pesticides. Je voudrais toutefois souligner que cette question doit être appréhendée dans un contexte marqué par la difficulté à assurer l'autosuffisance alimentaire : il faut avoir en tête qu'une large partie des marchandises arrivant aux Antilles viennent de métropole.

La séance est levée à dix heures vingt-cinq.

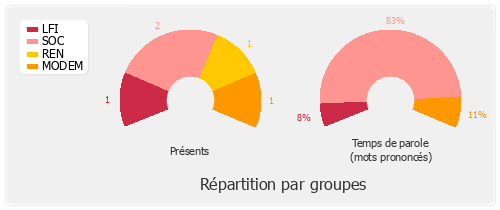

Membres présents ou excusés

Présents. – M. Frédéric Descrozaille, Mme Mathilde Hignet, M. Éric Martineau, M. Dominique Potier, Mme Mélanie Thomin

Excusé. – Mme Nicole Le Peih