Commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères-États, organisations, entreprises, groupes d'intérêts, personnes privées-visant à influencer ou corrompre des relais d'opinion, des

Réunion du mercredi 5 avril 2023 à 18h30

Résumé de la réunion

La réunion

Mercredi 5 avril 2023

La séance est ouverte à dix-huit heures trente.

(Présidence de M. Jean-Philippe Tanguy, président de la commission)

Nous accueillons M. Michel Sapin, ancien ministre délégué à la justice, ancien ministre de la fonction publique, ancien ministre du travail, ancien ministre de l'économie et des finances.

Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation de notre commission. Si nous avons souhaité bénéficier de votre analyse, c'est d'abord parce que votre nom est associé à deux lois qui structurent le paysage juridique, réglementaire et administratif français en matière de lutte contre la corruption :

– la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

– la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Nous serons très heureux de vous entendre sur la genèse de ces deux textes, sur leur mise en œuvre, sur l'évaluation de leur efficacité. Estimez-vous que celle-ci est avérée ou pourrons-nous, dans le cadre de nos travaux parlementaires, proposer des voies et moyens pour lutter plus efficacement contre les phénomènes de corruption ?

Notre commission d'enquête a pour but d'identifier et de comprendre les menaces d'ingérences ou les ingérences avérées pesant sur notre démocratie et sur les décideurs publics et privés. La corruption reste, sous ses différentes formes, le moyen privilégié des puissances étrangères qui souhaitent attenter à notre démocratie.

L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

(M. Michel Sapin prête serment.)

Vous souhaitez que je vous parle de la lutte contre la corruption, en lien avec l'influence que pourrait avoir une puissance étrangère sur les décisions prises, en particulier par des collectivités ou des personnes ayant des responsabilités publiques. C'est un angle très précis, mais qui ne résume pas tout le débat que nous avons pu avoir et tout le champ de la lutte contre la corruption. Je pense en particulier à la corruption d'agents publics étrangers à l'étranger, sujet de la loi Sapin 2. Autant la corruption d'agents publics nationaux est prohibée depuis toujours, autant, jusqu'en l'an 2000, la corruption d'agents publics à l'étranger n'était pas interdite.

Le délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger a été intégré au code pénal français en l'an 2000 comme une conséquence obligatoire d'une convention très importante que vous avez dans votre spectre d'analyse, la convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 1997, par laquelle tous les pays de l'OCDE ainsi que cinq ou six autres se sont engagés à lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger.

La loi Sapin 2 avait comme principal objectif de compléter l'arsenal juridique français par un certain nombre d'outils nouveaux permettant de lutter contre la corruption par des entreprises – ou d'autres entités – d'agents publics à l'étranger, principalement pour conquérir des marchés.

La loi Sapin 1, quant à elle, avait pour objet la lutte contre la corruption en France d'agents publics français, dans le contexte de la fin des années 1990 qui était celui de la corruption avérée pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales. C'était totalement illégal, mais pas totalement immoral dans le sens où cela n'était pas de l'enrichissement personnel. Ce n'était pas une volonté d'acquérir un marché du point de vue de ceux qui autorisaient le mécanisme. C'était parce que le dispositif français se refusait à regarder les choses à face et que la vie des partis politiques et les campagnes électorales avaient un coût. Plus ce coût augmentait, plus a été accepté un dispositif pratiqué par absolument tout le monde. Tous les partis ayant une capacité locale de décision ont permis ce financement des partis et des campagnes.

La loi Sapin 1 est venue achever le processus amorcé par la loi Pasqua et les lois Rocard, avec l'interdiction du financement des partis par les entreprises. Cela ne signifie pas que, depuis, le financement des partis et des campagnes ne pose pas de questions. Mais il s'agit davantage de questions de non-respect des règles de financement que de corruption. Par exemple, si vous dépassez le plafond qui vous est imposé, vous êtes en situation illégale. Vous pouvez évidemment être poursuivi pour cela, mais ce n'est pas un cas de « donnant-donnant » afin d'obtenir quelque chose en échange.

La loi Sapin 1 a principalement voulu mettre le projecteur sur tous les endroits qui pouvaient être quelque peu obscurs dans le cadre des procédures de marché public ou de délégation de service public. Tous les responsables locaux connaissent ces procédures désormais très encadrées et il est devenu beaucoup plus difficile d'accorder un marché en échange d'une compensation.

Pour autant, la corruption a-t-elle totalement disparu en France ? La réponse est évidemment non. La preuve en est le nombre de personnes poursuivies. Cependant, il est très compliqué d'apporter la preuve de la corruption dès lors que, dans le pacte de corruption, deux personnes sont concernées.

Un ancien parlementaire responsable d'une collectivité territoriale au nord de Paris a été récemment poursuivi par le parquet national financier pour fraude fiscale, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale et corruption. Il a été condamné extrêmement durement, mais pas pour corruption car le pacte de corruption n'a pu être démontré. C'est la raison pour laquelle, en France, ce n'est pas la corruption qui permet de poursuivre et de condamner, mais le trafic d'influence, l'abus de bien social et le recel d'abus de bien social, ce dernier étant beaucoup plus durement poursuivi et condamné que l'abus de bien social. Toutes les grandes affaires jugées comprenaient du recel d'abus de bien social.

Aujourd'hui, le dispositif fonctionne, avec des poursuites et des condamnations. Il y a certainement encore de la corruption. Les collectivités territoriales ont fourni un effort considérable pendant des années, mais il est toujours nécessaire d'effectuer des rappels et d'être extrêmement attentif sur le sujet.

La loi Sapin 1 a été élaborée et discutée extrêmement rapidement, avec un dépôt en octobre 1992, une adoption en fin d'année 1992 et une publication au début de 1993. Chacun a participé à la construction d'une loi qui paraissait utile à l'intérêt général.

J'ai réuni à cette occasion mes équipes pour les remercier. Je les ai questionnées sur la situation à l'étranger et elles m'ont répondu que l'étranger ne représentait aucun problème car il existait un bureau à Bercy traitant de ces situations. Il était surnommé « le bureau des bakchichs » ou « le confessionnal ». Le chef d'entreprise ou son directeur commercial venait expliquer les enjeux du marché à l'étranger, le bureau posait son cachet et la dépense était présentée comme normale à l'administration fiscale et était déductible.

Ce système a fonctionné jusqu'à l'application de la convention de l'OCDE de 1997 et il était partout le même. Seuls les États-Unis avaient réagi plus tôt, en raison d'un scandale considérable qu'ils avaient subi : dès 1977, ils avaient adopté un texte de lutte contre la corruption des agents publics à l'étranger, le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

En 1997, la pression des entreprises américaines était forte et bien compréhensible. Par ailleurs, ce sont évidemment les pays les plus fragiles du point de vue démocratique, social et sécuritaire qui sont frappés par ce genre de corruption.

L'OCDE avait créé à juste titre un organisme de contrôle. Ce contrôle était réalisé par les autres pays que le pays concerné et des rapports périodiques étaient publiés. Un premier rapport sur la France paru tout début 2012 avait émis des préconisations. Le second rapport de 2014 – année où j'ai été nommé ministre de l'économie et des finances par le Président de la République – était catastrophique. L'OCDE constatait que pas une seule entreprise française n'avait été condamnée définitivement en France pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. À la même période, étaient poursuivis et sanctionnés aux États-Unis une douzaine de pays pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger.

Il faut toujours faire très attention sur le sujet. Je ne suis pas du tout naïf. Quand vous êtes une très grande entreprise aéronautique américaine et que votre plus important concurrent a quelques difficultés dans ce domaine, si vous pouvez obtenir des informations sur les marchés, les agents et les prix, elles vous sont fort utiles et précieuses. Dans ce cas, vous essayez d'obtenir le plus d'informations possible. Lorsque vous communiquez toutes ces informations à la justice d'un autre pays, il est possible qu'elles servent à informer d'autres que les juges, les procureurs ou les services en charge des poursuites et des éventuelles sanctions. Le meilleur moyen de se défendre est de faire le travail soi-même.

Le pacte de corruption est encore plus difficile à prouver lorsqu'il s'agit d'aller chercher des preuves à l'étranger, quand celui qui est corrompu à l'étranger est encore au pouvoir ou dans l'orbite du pouvoir. Il ne va pas collaborer pour apporter des éléments de preuve. Or la preuve est indispensable pour pouvoir condamner.

Nous avons donc inventé un dispositif, la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). On dit souvent que la CJIP est la copie du système américain, mais c'est faux. Elle respecte la même logique, tout en respectant les principes du droit français – en particulier, la décision revient à un juge du siège.

Je me suis rendu en Grande-Bretagne, où l'on venait d'adopter le troisième grand texte de lutte contre la corruption qui sert de référence aujourd'hui. Puis je vais aux États-Unis et rencontre l'adjoint du Department of Justice (DOJ) spécialisé sur ces questions qui m'expliquent la méthode et les mécanismes américains. Je lui demande pourquoi les États-Unis sont aussi méchants avec les entreprises françaises. Il argumente pour me prouver le contraire, puis, pour clore la discussion, il me dit : « You don't do the job, so I do it. » Pour le ministre de la République que j'étais, la souveraineté française était évidemment mise à mal par son incapacité à faire soi-même le travail.

J'ai revu cette personne quelques années plus tard à l'occasion d'un colloque et il m'a dit : « So now, Michel, you do the job. » Nous étions à quelques semaines d'une décision très importante qui concernait Airbus. La CJIP avait été effectuée sous autorité française, menée par le parquet national financier, en lien avec les autorités américaines et anglaises, car une partie de l'avion était construite en Grande-Bretagne et des composants étaient couverts par l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR), un dispositif américain servant à contrôler les importations et exportations des objets et services liés à la défense nationale. Sur les près de 4 milliards d'euros d'amende, plus de la moitié est revenue au Trésor public français, alors qu'auparavant elle aurait été intégralement versée au Trésor américain.

Le dispositif est-il aujourd'hui efficace ? Le mieux est de lire le rapport de l'OCDE de 2021, qui est assez explicite : une dizaine de CJIP sont en cours et pas une seule entreprise française n'est poursuivie aujourd'hui aux États-Unis pour des questions de corruption. J'insiste sur ce point.

Je ne veux pas du tout être idéaliste. Les lois n'ont pas changé : la compétence extraterritoriale des Américains reste la même. En revanche, l'une des mesures les plus fortes de la loi Sapin 2 est d'avoir créé une exterritorialité française, y compris contre des sociétés américaines ou chinoises, même si elle n'est pas aussi massive que l'exterritorialité américaine. Si par exemple, une entreprise chinoise ayant une filiale en France corrompait à l'étranger un agent public étranger, nous aurions la compétence pour la poursuivre. Pour autant, l'extraterritorialité américaine s'étend à toute correspondance passant par les États-Unis et, partant, à toute transaction en dollars.

J'ignore si vous aurez envie de faire des propositions en ce sens, mais la montée au niveau européen d'un dispositif de même nature que le dispositif Sapin 2 ou que le dispositif britannique me paraîtrait indispensable. Plusieurs propositions ont été faites dans ce domaine, notamment par le Club des juristes. La Commission européenne a commencé à travailler à une directive sur le sujet, mais elle rencontre quelques difficultés à obtenir un consensus de la part de l'ensemble des pays concernés – certains pays à l'est de l'Europe ne sont pas complètement à l'aise avec ces questions de corruption.

Mon propos n'est pas véritablement en lien avec le sujet très précis de l'ingérence étrangère : pour la corruption d'agents français par des puissances étrangères, il n'y avait pas besoin de loi Sapin 2.

Par définition, tout est perfectible. Il est certainement possible de faire des propositions sur des questions de détails. Un travail de grande qualité avait été réalisé par une mission au sein de l'Assemblée. Je n'étais pas d'accord avec toutes les propositions qui ont ensuite donné lieu à une proposition de loi du député Gauvain, mais il existe de nombreuses propositions relativement précises pour améliorer le dispositif.

Ma principale préoccupation serait que les services du PNF ou de police judiciaire affectés à ce sujet aient les moyens de faire leur travail. Il s'agit du problème plus général des moyens de la justice et de la police judiciaire pour repérer et ensuite poursuivre le mieux possible les délits, particulièrement ceux de cette nature.

Pour être totalement transparent, l'une des raisons qui nous ont conduits à votre audition, c'est le choix du procureur national financier d'orienter son exposé, lors de son audition, sur les ingérences possibles du fait de l'application de dispositifs extraterritoriaux étrangers. Nous avons évoqué les États-Unis principalement, mais également la Chine.

Aviez-vous connaissance lorsque vous étiez ministre, avant et après le vote de la loi, de l'utilisation d'un droit extraterritorial autre qu'américain, y compris au sein de l'espace européen ?

Nous étions tellement préoccupés par la force du bras américain que je n'ai pas travaillé à savoir s'il existait d'autres cas. Mon sentiment est qu'ils n'existaient pas ou peu.

Cette question de l'extraterritorialité est toujours très ambiguë. La loi Sapin 2 nous a donné la capacité de lutter contre la corruption, mais elle peut être défavorable à nos entreprises.

Les autorités chinoises mettent en place depuis peu un mécanisme de même nature au moment où la concurrence internationale se modifie. Pendant toute une période, la Chine se mettait dans les mécanismes internationaux et dans la régulation mondiale, ne serait-ce que par le biais du commerce. On assiste aujourd'hui à une volonté de la Chine de se défendre en disant : « Je peux vous attaquer. » Même avec beaucoup de bonne volonté, cet outil peut devenir un outil d'interférence, d'ingérence ou en tout cas de puissance. Nous avions tort de ne pas disposer de cet outil et de ne pas avoir les moyens de lutter nous-mêmes contre la corruption. Cela donnait un excellent prétexte à d'autres autorités pour le faire.

Je n'ai pas souvenir d'autres cas où des entreprises françaises auraient été poursuivies pour des faits de corruption à l'étranger. Autant j'ai la liste des dix entreprises françaises poursuivies aux États-Unis, autant je ne serais pas capable de donner un nom. Je ne sais pas si le PNF avait un nom en tête ou s'il percevait simplement une menace.

Je voudrais revenir sur le « bureau des bakchichs », dont j'ignorais l'existence. J'avoue avoir été interpellé par son existence. J'ai compris qu'il opérait jusqu'en l'an 2000. Pouvez-vous expliciter son fonctionnement ? Je n'ai pas compris s'il s'agissant d'un bureau formel ou informel. Était-il encadré et surtout, était-il sous l'autorité du ministre ou de son cabinet ? Il s'agissait, me semble-t-il, d'une zone de vulnérabilité. En effet, nous pouvons estimer que ces agents publics détenaient un nombre considérable d'informations sur des marchés stratégiques, susceptibles de mettre en cause des entreprises et des dirigeants économiques importants pour la France.

Le délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger a été introduit dans le code pénal français en 2000. Corrompre – nous n'utilisions pas ce terme – ou « mettre de l'huile dans le circuit » pour faciliter la transaction avec des agents publics à l'étranger n'était pas un délit en France. Cela pouvait être un délit dans le pays concerné, mais cela ne l'était pas en France comme dans la plupart des pays signataires de la convention de l'OCDE.

Si vous lisez l'un des premiers articles de la convention, il est dit que les États s'engagent à créer dans leur dispositif juridique ce délit de corruption d'agent public étranger à l'étranger. La France s'est engagée en 1997. Elle a ratifié la convention en 1999. La modification du code pénal est intervenue en 2000.

À l'époque, une direction de Bercy était chargée du commerce extérieur. Elle avait un bureau parfaitement identifié dont le rôle était de faire en sorte que le dispositif d'accompagnement commercial soit proportionné. Les entreprises ne venaient pas légaliser quelque chose d'illégal, mais pour présenter aux services des impôts une facture qui soit considérée par l'administration française comme parfaitement régulière.

Dans ce bureau, il était en effet possible d'obtenir des informations importantes sur les entreprises françaises, comme dans bien d'autres bureaux à Bercy sur des questions de cette nature. Ce sont des informations qui sont parfois classifiées « secret défense ». Dans tous les cas, elles sont couvertes par la confidentialité. Fort heureusement, l'administration a parfois connaissance d'informations extrêmement précieuses, dangereuses ou sensibles ; il est de la responsabilité des fonctionnaires que d'en respecter la confidentialité. Après, certains sont plus vulnérables que d'autres. Plus vous êtes détenteur de secrets, plus vous êtes vulnérable par rapport à la volonté d'influence de tel ou tel pays.

La corruption privée est interdite. La corruption publique est interdite. La corruption publique d'agents publics à l'étranger est interdite. Mais quid de la corruption d'État ? Que font les services secrets de tous les États ? Il est souvent question d'argent, derrière. À l'Assemblée nationale, j'ai été membre de la commission de vérification des fonds spéciaux. Les trois quarts de ces fonds sont du ressort de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Que fait la DGSE de ces fonds spéciaux ? On ne dit pas qu'elle corrompt puisqu'elle agit dans l'intérêt de l'État. Quand il s'agit de l'intérêt national, vous n'êtes pas dans un mécanisme de corruption qui serait punissable, mais dans un système où l'on essaie d'obtenir des informations. Cela s'appelle de l'espionnage. Et l'espionnage aux dépens de la France est encore plus durement sanctionné que la corruption au sens simple du terme, puisqu'il porte atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit du niveau le plus élevé des peines prévues par le code pénal.

Le fait que ce bureau soit appelé « bureau des bakchichs » ou « confessionnal » interpelle. Les sciences politiques ont démontré les méfaits de la corruption sur les démocraties. Le fait que jusqu'à des périodes récentes les services de l'État organisaient, toléraient ou facilitaient ce genre de pratique à l'étranger m'interroge tout de même. Le surnom de « confessionnal » signifie qu'il existait une forme de culpabilité – morale en tout cas, à défaut d'une culpabilité légale – à l'exercer. Nous pouvons estimer que ce bureau n'était pas très moral. Nous n'avions tout de même pas l'air d'en être très fiers.

Vous-même, lorsque vous étiez ministre, aviez-vous connaissance de ce phénomène ? Ne pensez-vous pas que ce bureau représentait une forme de fragilité de notre pays et qu'il exposait la France à des ingérences étrangères ? Comme vous l'avez expliqué, pour un pacte de corruption, il faut être deux. Lorsque vous faites un pacte de corruption, celui qui est corrompu a également une capacité d'influence sur vous, surtout s'il vit dans une dictature ou un régime autoritaire où la population n'a pas forcément conscience ou connaissance de cet acte de corruption. Dans une démocratie au contraire, le fait de faire savoir qu'un bureau a pu faciliter ou donner quitus à une forme de corruption peut fragiliser les agents, dans la mesure où l'on peut estimer que le corps social français ne le tolérera pas.

Je reviens sur la forme de déséquilibre que vous avez vous-même évoquée. Le fait pour les agents d'une démocratie d'être impliqués dans une forme de corruption n'a pas forcément les mêmes conséquences pour la démocratie que pour le pays qui a été corrompu.

Je ne peux que partager vos propos. Ce fonctionnement pouvait être choquant à l'époque comme il peut l'être encore aujourd'hui. Les cas de corruptions surviennent souvent dans les sociétés les plus fragiles. Elles étaient corrompues et peuvent l'être encore aujourd'hui à l'initiative de telle ou telle puissance économique ou entreprise, avec parfois l'aval de l'État ou des États concernés. Vous l'avez compris, c'est pour cette raison que je dis que nous n'avons pas terminé notre travail. Nous étions moins sensibles à l'époque à la question de la corruption à l'extérieur.

J'entends encore beaucoup dire : « Chez eux, c'est culturel, c'est comme cela. Certes, c'est immoral, mais si on ne le fait pas, d'autres le font. » Certaines entreprises regrettent de ne plus être présentes dans certains pays en raison de la loi Sapin. Elles déplorent que les autres entreprises présentes n'aient pas modifié les habitudes du pays en question. Tout le monde est contre la corruption. Je n'ai jamais eu d'adversaire sur ce sujet. En revanche, j'ai souvent entendu : « Je suis contre la corruption, mais… »

Le rapport de l'OCDE sur la France en 2014 mettait en évidence une situation scandaleuse, il faut l'admettre. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai réagi en essayant de trouver les meilleurs outils permettant d'exercer la poursuite de ces interdictions.

Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de religion qui dise que la corruption est une bonne chose. C'est faux. C'est une facilité de langage de nos propres entreprises pour excuser les corruptions qui sont en tout état de cause inexcusables.

La corruption des autres n'est devenue scandaleuse que très tardivement. Corrompre les siens, c'était scandaleux, alors que corrompre le prince d'à côté, ce n'était pas scandaleux s'il s'agissait de servir les intérêts de l'État – relisez Démosthène ou Cicéron. C'est la raison pour laquelle cette question est tout de même très nouvelle et n'est pas forcément encore dans toutes les têtes.

Certaines CJIP sont très intéressantes. La CJIP d'Airbus, par exemple, est un véritable guide. Elle décrit toutes les méthodes possibles et imaginables de corruption mises en place par Airbus les années précédentes. Ce ne sont pas des services de police américains ou britanniques qui ont repéré les faits. C'est Airbus elle-même, après avoir fait le ménage dans sa direction, qui est venue voir les autorités en expliquant qu'elle souhaitait régler le problème et mettre en place des dispositifs. C'était une manière intelligente de se mettre à l'abri du seul bras armé américain.

Dans le dispositif américain et maintenant dans le dispositif français, il existe le monitoring. Une entreprise, après s'être dénoncée, doit prouver qu'elle a mis en place tous les dispositifs permettant d'éviter que la corruption ne se reproduise. Avant la loi Sapin 2, lorsqu'une entreprise était poursuivie et punie, il existait aux États-Unis un dispositif de monitoring. Il s'agissait d'un cabinet américain ou parfois français qui ne rendait compte qu'à l'autorité américaine. En rendant compte, il était susceptible de passer un certain nombre d'informations qui pouvaient mettre en danger des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux. Le dispositif qui a été mis en place et qui est parfaitement respecté par les Américains est le suivant : le monitoring est décidé par la CJIP et il est confié à l'Agence française anticorruption (AFA), dont le rôle est de vérifier que les entreprises ont bien mis en place les dispositifs de prévention de la corruption. Je passe sur la technicité de l'article 17 de la loi Sapin et ses huit obligations.

Le PNF pendant l'enquête, puis l'AFA pour le monitoring, vont trier l'ensemble des informations et rapporter à l'administration américaine si les dispositifs mis en place sont suffisants ou pas. C'est une forme de protection par rapport à la loi dite « de blocage » qui fonctionnait très mal et prévoyait de peines relativement faibles.

Un cas peut vous intéresser, car il représente une forme d'ingérence. Il s'agit de l'Iran et de l'accord dit « nucléaire ». Unilatéralement, les États-Unis et le président Trump, décident de rétablir les sanctions. L'entreprise qui continue de travailler avec l'Iran est en situation parfaitement régulière par rapport à la loi française ou la loi internationale. En revanche, elle est en contradiction avec la décision américaine. Si vous êtes Total, vous comparez le chiffre d'affaires que vous faites dans le golfe du Mexique et celui que représente l'Iran… et vous fermez vos activités en Iran. C'est une forme, très subtile, d'ingérence par la puissance qui a été extrêmement efficace. Même après la levée des sanctions, aucune grande banque française n'a souhaité financer la reprise du commerce avec l'Iran, craignant que les États-Unis ne changent d'avis. La seule méthode que la France ait trouvée pour se défendre, c'est d'éviter un monitoring aux mains des autorités américaines.

Je suis vice-présidente de la délégation parlementaire au renseignement. Au sein de ladite délégation existe toujours une commission de vérification des fonds spéciaux, présidée par le sénateur Yannick Vaugrenard et dont je suis l'un des membres. Elle effectue un travail de vérification très méthodique et rigoureux des fonds spéciaux dûment identifiés comme tels et votés par le Parlement, dans le souci de l'intérêt général. Je ne veux pas en dire plus, car le rapport annuel rédigé par la commission est mis à la disposition de quelques autorités de la République, mais n'est bien sûr pas rendu public.

S'il existe d'autres fonds, dits « fonds secrets », par définition personne n'a à en connaître. C'est une autre dimension qui sort du travail de la commission d'enquête sur les menaces d'ingérence étrangère.

Vous avez fait allusion au rapport favorable de l'OCDE de décembre 2021 qui effectue un bilan de l'application de la loi Sapin 2 et salue les progrès réels qu'elle a permis. Nous entendrons demain des représentants de l'OCDE.

Vous avez également fait allusion au rapport d'information des députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, qui regrettaient l'action limitée de l'Agence française anticorruption au sein du secteur public. Au cours de son audition, le directeur de l'AFA a également admis ces limites. Pensez-vous qu'il faudrait étendre le champ de compétences de l'AFA dans ce domaine, qu'il s'agisse des administrations publiques, des agents de la fonction publique d'État ou territoriale, ou des élus nationaux ou locaux ? Pensez-vous que ce secteur public est suffisamment protégé ? Les dispositifs de détection des éventuelles menaces de corruption ou de trafic d'influence sont-ils suffisamment robustes ?

La loi Sapin 2 instaure un répertoire numérique des représentants d'intérêts ainsi qu'un code de conduite pour ces derniers. Une réflexion est en cours, mais n'est pas totalement formalisée. Pensez-vous que nous pourrions aller plus loin en identifiant la représentation d'intérêts étrangers ? Ne pensez-vous pas que le lobbying d'entreprises étrangères devrait être mieux caractérisé et rendu plus transparent ?

Je commencerai par répondre à votre seconde question. J'ai le sentiment que le dispositif concernant les collectivités territoriales et plus généralement les agents publics est suffisamment robuste. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas perfectible. Depuis la première loi, je constate que l'on a plutôt légèrement allégé les contraintes, en particulier les seuils à partir desquels il faut mettre en place des procédures de marché public. Cela a été le cas pendant la crise du covid et c'est compréhensible. Il n'est pas toujours facile de réaliser l'arbitrage entre une règle suffisamment stricte pour éviter les dérapages et, malgré tout, une facilité dans l'administration quotidienne des collectivités ou de l'État. On a vu remonter les seuils parfois au-delà de ce que j'aurais souhaité, soit par modification législative, soit par décret. On peut avoir le sentiment de faire face à des injonctions contradictoires mais il faut faire attention à ne pas céder à des arguments de soi-disant bon sens selon lesquels il n'y aurait pas de risque. Par définition, les risques existent, y compris parfois pour de petites sommes.

La volonté de lutter contre la corruption, dont je ne doute pas qu'elle est partagée, doit être sans cesse rappelée. Nous constatons parfois quelques cas de corruption dans les services techniques de certaines collectivités territoriales. Au niveau local comme au niveau le plus élevé de l'État, la corruption est insupportable du point de vue moral, mais également du point de vue économique.

S'agissant des pouvoirs de l'AFA sur les collectivités territoriales, en toute connaissance de cause, dans la loi Sapin 2, nous avions fait la différence non pas en termes de compétences, mais en termes de moyens de coercition et de sanction. Il serait souhaitable d'unifier le dispositif pour renforcer ses capacités.

Certains ont considéré, notamment dans le rapport et dans la proposition de loi de M. Gauvain, qu'il fallait enlever à l'AFA le contrôle des collectivités territoriales et des administrations. Je n'y étais pas favorable, mais des arguments allaient en ce sens. Le principal était le suivant : les entreprises françaises, jusqu'à la loi Sapin, n'avaient aucune obligation de prévention. L'État et les collectivités territoriales ont au contraire de telles obligations, en particulier de transparence des marchés publics. Pour eux, il existait déjà des autorités de vérification et des peines sont prévues.

Ce dispositif n'existait pas au niveau des entreprises. L'idée était de réaliser une forme de remise à niveau. Objectivement, les entreprises se sont mises à niveau et ont réalisé un travail extraordinaire en très peu de temps. Si l'AFA n'a saisi la commission des sanctions qu'à deux reprises, c'est que le caractère pédagogique des mécanismes d'inspection a porté ses fruits.

Au même moment, j'ai trouvé que la pression sur l'administration pour bien mettre en œuvre les dispositifs existants baissait en intensité. La mission menée par les députés Gauvain et Marleix l'a souligné à juste titre. Il s'agissait davantage d'un problème ambiant, de volonté politique, que de manque d'outils.

S'agissant du répertoire numérique des représentants d'intérêts, je rappelle que la CJIP a été introduite par un amendement parlementaire, qui était fort bien rédigé – je ne dirai pas que j'étais totalement étranger à la conception du dispositif, mais j'avais été battu dans un arbitrage, la Chancellerie considérant que ce n'était pas un dispositif « à la française »... Le sujet le plus compliqué a été celui du répertoire numérique des représentants d'intérêts, non parce qu'ils se trouvaient ainsi identifiés, mais parce qu'ils étaient obligés de décrire le sujet et les personnes qui étaient en face d'eux. C'est sur ce point qu'ils ont été le plus réticents à davantage de transparence – et pour de bonnes raisons : en citant le fonctionnaire, le directeur de cabinet ou le directeur général qui est en face de vous, vous créez une difficulté.

Cette partie de la loi qui concerne la création du répertoire est entrée en application à la parution du décret le 4 mai 2017, alors que la passation de pouvoir entre les deux Présidents de la République n'avait pas encore eu lieu. J'ai eu beaucoup de mal à faire en sorte que le décret sorte effectivement. Dans le cas contraire, la loi ne s'appliquait pas. Je le dis car ce décret fait souvent l'objet de critiques, que je peux partager, sur le fait qu'il ne demande pas suffisamment de précisions.

La Haute Autorité d'hier et d'aujourd'hui souhaite que ce décret soit complété. Une mission d'information parlementaire menée par M. Gilles Le Gendre et Mme Cécile Untermaier est en cours sur ce sujet. J'ai été moi-même auditionné et je pense qu'il est possible de compléter ce texte.

Votre question est assez particulière mais je la comprends, surtout dans le cadre de votre mission. Comment un lobby étranger pourrait-il agir auprès d'une autorité française sans passer par le territoire français et par des organismes implantés en France ? Elle peut certes activer des mécanismes d'influence, mais qui n'ont pas de lien avec le répertoire numérique et ne relèvent pas de la loi.

Aujourd'hui, une entreprise étrangère peut exercer une forme de lobbying au sens strict du terme auprès des administrations et des parlementaires de manière totalement transparente, en le déclarant au registre. Mais obliger à déclarer dans un registre une influence totalement secrète et illégale paraît très compliqué et même contradictoire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des cas de cette nature. Pour autant le lobbyiste étranger est déjà obligé de s'inscrire sur le registre. S'il ne s'inscrit pas, c'est qu'il a d'autres intentions, elles-mêmes condamnables et pour lesquelles il pourrait être poursuivi. Souvent ce sont des cabinets de lobbying ayant pignon sur rue qui sont payés par ces entreprises pour faire valoir un certain nombre d'arguments. Le représentant d'intérêts doit déclarer pour quelle entreprise il a agi et – sans doute globalement – pour quel budget. Ce dernier point mérite d'être amélioré et est étudié par vos collègues dans des conditions qui me paraissent tout à fait légitimes.

Vous n'êtes plus dans l'action publique depuis plus de cinq ans. Selon vous, de nouvelles menaces sont-elles apparues depuis que vous avez quitté le gouvernement en 2017 ?

Je pense qu'il n'y a pas de nouvelle menace en termes de corruption ou d'influence dans le domaine économique, même si les conditions se sont tendues d'un point de vue géostratégique. Je ne vous apprends rien. Depuis 2014, le processus est beaucoup moins coopératif, si l'on regarde la posture de la Russie avec la question de la Crimée, ou celle de la Chine qui s'est refermée, considérant qu'elle était davantage agressée.

Les dispositifs d'influence qui ont pris de l'ampleur sont d'une autre nature. Ils touchent en particulier à la question de l'utilisation des réseaux sociaux. Je le constate en tant que citoyen. Dans certains pays, les réseaux sociaux sont encore plus prégnants qu'en France. En Afrique par exemple, les puissances étrangères utilisent de manière massive les réseaux d'influence par le biais des réseaux sociaux. Selon moi, l'amplification de la capacité d'influence étrangère est à ce niveau.

Après avoir occupé une fonction, un responsable politique a l'obligation pendant trois ans de saisir la Haute Autorité pour déclarer la reprise d'une activité dans le secteur privé. Selon vous, ce délai de trois ans est-il adéquat ? Nous pouvons citer le cas de François Fillon, qui avait attendu la fin de ce délai pour rejoindre le conseil d'administration d'entreprises russes, ou de Maurice Leroy. Ces personnes ont détenu des informations importantes et ces informations ne sont pas périmées au bout de trois ans. Elles peuvent être utiles à des entreprises et des puissances étrangères.

Lorsque vous étiez à Bercy de 2014 à 2017, avez-vous eu connaissance de financements occultes d'origine étrangère ou de tentatives de corruption de formations ou d'hommes politiques ?

Non, je n'en ai pas eu connaissance, même si j'avais sous mon autorité un service, Tracfin, qui a certainement été utile pour éventuellement repérer tel ou tel mouvement illégal. Mais Tracfin ne rend pas compte au ministère de chacun de ses soupçons. Dans certains cas, extrêmement particuliers, il pouvait m'informer, mais il a une autonomie suffisante pour juger s'il doit transférer ces informations à un autre service qui en fera le meilleur usage possible – par exemple quand il s'agit de financement du terrorisme –, saisir la justice ou les services fiscaux. Sur ce point, je n'ai jamais eu la moindre information.

En réponse à votre première question, trois ans est un délai un peu long pour certains et insuffisant pour d'autres. Le problème n'est pas le délai, mais le fait que l'on n'a pas de mécanisme de tri. La Haute Autorité explique spécifiquement ce qu'il est possible de faire ou pas. C'est parfois assez rigide. Lorsque vous êtes un ancien ministre de l'économie est des finances, le champ est large ! Pour ma part, je n'ai repris mon activité d'avocat qu'une fois le délai écoulé.

Au-delà des trois ans, il peut paraître nécessaire pour des fonctionnaires et des responsables politiques qui veulent travailler dans certaines entreprises, en particulier étrangères, d'y être autorisés, et ce à tout moment. Ce point me paraîtrait parfaitement légitime. Lorsque l'on prend des responsabilités politiques, on en garde une empreinte toute sa vie. Et lorsqu'un militaire français va former des aviateurs chinois, la moindre des choses serait qu'il y soit autorisé. Il faudrait étudier spécifiquement ce point. Ce n'est pas tant l'activité, mais la nationalité de l'entreprise concernée qui est importante.

Si je comprends bien votre propos, l'idée serait d'envisager d'évoluer vers le maintien d'un filet sur un plus long terme, avec un contrôle plus ciblé des activités, alors que la taille de la maille du filet est parfois trop rigide au cours des trois premières années.

La question est moins la taille de la maille que la qualité du poisson, si je puis dire. Il existe une catégorie de poissons qu'il vaut mieux, en tout état de cause et quel que soit le moment, avoir attrapés dans son filet, quitte à leur donner ensuite une autorisation.

J'ai une question qui concerne les dons aux partis politiques et aux campagnes électorales effectués par des Français vivant à l'étranger, ou les dons effectués par des Français sur le sol français, mais dont l'origine serait autre que leur propre compte. Je sais qu'il existe des mesures strictes pour vérifier l'origine des fonds des campagnes électorales. Pour autant, ces dons pourraient être faits à partir de pays proches et amis et qui n'engendrent pas véritablement de soupçons.

En tant que ministre, avez-vous été alerté par vos services sur ces phénomènes ? Les dons sont certes modestes pour la France, mais il est possible de les multiplier avec un peu d'ingéniosité.

Est-ce un sujet d'alerte pour vous, notamment dans le cadre du changement géopolitique marqué par la guerre du Donbass, l'annexion de la Crimée et des tensions affectant d'autres pays ?

En tant que ministre des finances, je ne me suis pas particulièrement interrogé sur ces sujets. Mais je suis également un homme politique et m'intéresse à la question du financement des partis et des campagnes. Depuis 1995 et l'amendement Séguin, il existe une interdiction totale pour les personnes morales, quelle que soit leur nature – associations, entreprises, ou même entité étatique. Depuis les lois Rocard, il existe par ailleurs une interdiction explicite de financement par des autorités étrangères. En respectant ces interdictions, des financements de cette nature sont-ils possibles par l'intermédiaire d'une personne physique ? Oui, peut-être. Est-ce le problème du Français résidant à l'étranger ? Non. Le Français résidant à l'étranger qui bénéficie du droit de vote est soumis aux mêmes obligations et aux mêmes possibilités. Le don est plafonné à 4 600 euros et 7 500 euros. Des subtilités permettent de cumuler les montants. Il n'est pas non plus interdit que chaque membre de la famille puisse effectuer un don du même montant. Il existe des dispositifs de cette nature qui sont malgré tout relativement visibles.

En revanche, si une puissance étrangère souhaite abonder les comptes d'un Français à l'étranger, tout est possible et difficilement repérable ou vérifiable.

La vraie question est celle du prêt. Comme vous le savez, certains partis ou candidats ont du mal à obtenir un prêt pour financer leur campagne dans l'attente du remboursement de leurs frais de campagne. Or le prêt est autorisé, même s'il s'agit d'une entreprise ou d'une banque étrangère. Il faut simplement vérifier qu'il s'agit bien d'un prêt remboursé dans les conditions prévues dans le contrat – faute de quoi on passe du prêt au don. Qu'il s'agisse d'une banque française ou d'une banque russe, le problème reste le même. Une personne peut également prêter à une autre une certaine somme. Si vous ne remboursez pas cette somme, le prêt se transforme en don que la loi interdit s'il dépasse le plafond. C'est le sujet fondamental pour éviter une forme de détournement. Sur ce point, il peut exister aujourd'hui des interrogations et éventuellement des enquêtes.

La séance s'achève à vingt heures vingt-cinq.

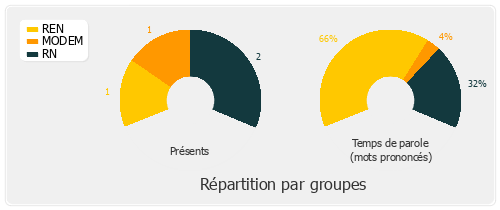

Membres présents ou excusés

Présents. – Mme Anne Genetet, Mme Constance Le Grip, M. Thomas Ménagé, M. Jean-Philippe Tanguy